増加する「副業人材」に企業はどう対策をすべき?

副業・兼業に関わる実務のポイント

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

2021/04/06

ニューノーマル時代の労務管理のポイント

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

こんにちは。特定社会保険労務士の毎熊典子です。

働き方改革関連法の施行など労務分野の法規制に顕著な変化がみられる昨今、労務コンプライアンスは企業にとって重要事項となっています。特に、新型コロナの影響により、社会、経済、そして人の暮らしの在り方が大きく変化するなか、ニューノーマル時代に即した労務管理体制の構築が求められるようになっています。そこで、労務関連のトピックスを取り上げ、リスクマネジメントの観点から労務管理上のポイントについて解説します。

新型コロナの影響によりテレワークが浸透する中で、空いた時間を使って副業・兼業を行うことを希望する人が増えています。企業においても、大企業や先進的企業を中心に「副業人材」を積極的に採用する動きが注目を集めています。

このような状況の中で、2020年9月に厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」と言います。)が改定されました。そこで、ガイドラインを踏まえ、副業・兼業に関わる労務管理のポイントについて解説します。

政府が副業・兼業を促進する理由は、副業・兼業は、労働者、企業、そして社会全体にとってメリットがあると考えられているからです。

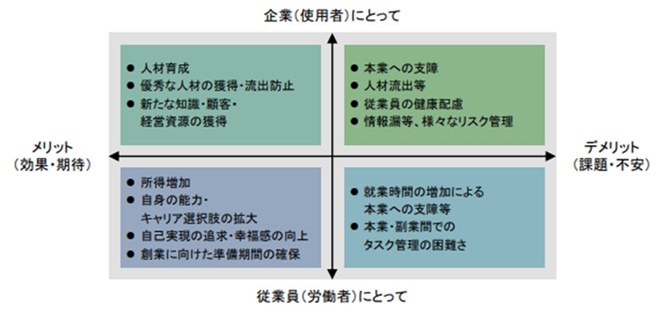

労働者にとってのメリットは、本業を続けながら別の仕事に就くことで、主体的なキャリア形成ができ、やりたいことに挑戦することで、自己実現の追求が可能になることです。所得も増加し、将来の起業・転職に向けた準備もリスクの小さい形で進めることができます。

他方、企業のメリットは、副業・兼業を通して従業員が社内では得られない知識やスキルを得て成長し、自律性・自主性が促進されることです。社外から得る知識・情報や人脈が新たな事業機会につながる可能性もあります。また、副業・兼業を希望する人が増える中で、副業・兼業を認めることは、優秀な人材の獲得や流出防止につながり、企業としての競争力の向上が期待できます。

そして、社会全体にとっても、副業・兼業は、オープンイノベーションや起業の手段として有効であり、地方創生に資すると考えられています。

しかし、ガイドラインでは、副業・兼業には留意すべき点も多いことが指摘されています。副業・兼業を行うことで労働時間が長くなるため、労働者は、労働時間や健康管理を自ら行うことが必要となります。また、職務専念義務や秘密保持義務、競業避止義務など、雇用契約に基づく義務に違反しないように注意しなければならなりません。さらに、所定労働時間が短い仕事を掛け持ちする働き方をした場合、雇用保険や社会保険(厚生年金保険、健康保険)の適用を受けられないことがあります。

企業としても、副業・兼業を行う従業員の労働時間管理や健康管理をどのように行うか、職務専念義務や秘密保持義務、競業避止義務をどのように確保するかは、大きな課題です。副業・兼業の取り扱いについては、企業としてのメリットや課題だけでなく、従業員のメリット・デメリット、さらには社会的要請も踏まえて検討することが求められます。

ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方