2014/09/25

誌面情報 vol45

2.原因病原体から考える

ウイルスの特性を考える上で「致死率」と「感染性」の2つがキーとなる。致死率が高くても感染性が弱ければ恐れる必要はない。逆も真である。

■致死率

ザイール型エボラ・ウイルスはもっとも致死率が高く、最悪90%に至る。しかし西アフリカのアウトブレイクでは致死率は50∼60%である。この結果をどう読むか?遺伝子検査では従来のザイール型エボラ・ウイルスから大きく変異していないものとする。致死率はどの程度の重症度の患者に対して検査を行うかによって異なる。つまり軽症患者も検査してエボラの診断がつけば分母が大きくなり致死率は下がる。一方、重症例だけを検査すれば致死率は上がる。感度のよい検査法を導入すれば致死率は下がる。以前はウイルスを分離したり、抗体価の上昇をもって確定診断していたが、重症例からしかウイルスが分離されない、抗体価測定のタイミングが難しいといったこともあって、中等症以下の偽陰性(本当はエボラなのに検査では陰性となる)が多かったかもしれない。世界がこれだけ注目し、先進国の医療従事者も多数現地入りしているため、あるいは医療従事者などは熱がでれば間違いなく検査を受けているだろうから、患者発生の把握に関して今回はしっかりしているはずだ。そのため、致死率が低くなっても、それはウイルスが弱くなったわけではないだろう。

■感染性

「今回の流行国にとっては初めての経験であった」「1970年代と比較して、道が整備されるなど、感染が拡大しやすいインフラが存在した」などと考えれば説明がつく。必ずしもエボラ・ウイルスが遺伝子変異を起こして、感染しやすくなったということではないのではないか。

3.流行の特性から考える

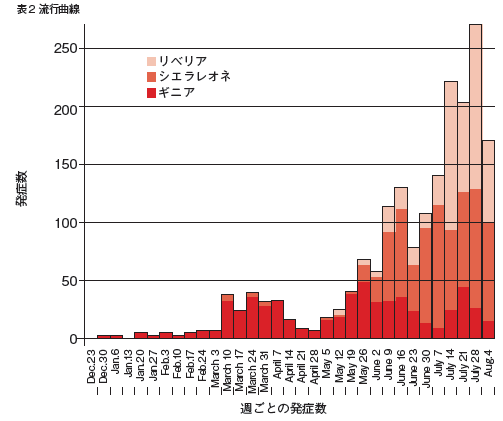

①流行曲線(WHOデータより)

2013年12月にギニアではじまったエボラ感染は、2014年3月まで気づかれずにきてしまった。4月半ば、ギニアのアウトブレイクは一旦終息に向かい始めたように見えるが、5月より隣国のリベリア、シエラレオネに拡大した(表2)。8月16日の段階ではナイジェリアでのケースも含め2240人の累積患者数であったが、4日後には2615人に増えており、感染は拡大している。8月にコンゴ民主共和国でもエボラ出血熱で13人が死亡しているが、これは西アフリカでの流行とは無関係と考えられている。

流行曲線を読むと、ギニアでは3月と5月末の2回のピークがある。同じギニアの中でも、異なる地域で感染が広がったためであろう。村レベルであればエボラ患者がでると、家にこもるなど人々の行動が変わり、大規模アウトブレイクにはなりにくい。今回は偶然、都市に感染が飛び火したことが数千人規模の死者を出した原因ではないだろうか?偶然と書いたが、田舎部と都市部を結ぶ道路が整備された、田舎部でも車を持つ人が増えた、飛行機を利用する人も増えたといったことが背景にあるかもしれない。あとは、正しい知識が行き渡っていない点もアウトブレイクを長引かせている要因であろう。このアウトブレイクを終息させることができるのは医師ではなく、正しい知識である。ということは、リスク・コミュニケーションが最も重要となる。

②感染中心

ギニア、リベリア、シエラレオネ国境付近、その後、リベリア、ここに生息するオオコウモリから感染したのではないか?これが人から人へ感染することにより、エリアが拡大した。またオオコウモリは短期間で長距離を移動する。国境を難なく超えることができるであろう。

エボラは人畜共通感染症であり、オオコウモリは1カ所に留まることなく長距離を移動するとなれば、「もぐらたたき」のように1カ所のアウトブレイクを制圧しても、また別の場所にアウトブレイクが発生することになるであろう。やはり、医療資源をつぎ込むだけではなく、正しい知識を普及させるためにリスク・コミュニケーションが重要だ。

③感染性

先の流行曲線より地域の患者数の倍化時間を20日、患者発生間隔を10日とすると、人の患者はおよそ3人に1感染させると考えられる(R0=20/10+1=3)。これは過去のエボラアウ・トブレイクと同等。つまり、感染性は変わらない。基本的には濃厚な接触感染でエボラは感染する。特に防護服を着けずに患者の看病にあたったり、死体を触ったりすれば、感染リスクが高まる。また水やアルコール、石鹸などが無い地域では感染が広がりやすい。アフリカでは上記理由で感染が広まったとすれば、逆に先進国であれば、このように急速に感染が拡大することは考えにくい。また、病気を発症する前に感染力を有することは無いと考えられている。すなわち、熱がある人を早期発見早期隔離すれば、・感染を封じ込めることは十分可能だ。これは医師ではなくともできる。※「パンデミックを阻止せよ」202ページ参照

④致死率

WHOの発表によると、2014年8月20日の段階で、2615人の疑い患者中1427人が死亡している致死率(54.6%)検査で診断が確定した1528。人中、死亡したのは844人であった(致死率55.2%)ザイール型エボラでは致。死率が90%近いはずである。以前のアウトブレイクでは重症化したものだけでエボラを疑って検査をしていたが、今回は医療従事者を含めて多くの感染疑いで検査をしているので、致死率が低下したものと予測される。

4.リスク・コュニケーショミンと対策は?

西アフリカの人々にWHOなどの対応やコミュニケーションはどう伝わっているだろうか?地域の文化・風習、そして歴史を理解する現地出身のリーダーが、リスク・コミュニケーションするべきではないか?少なくともWHOなどのスタッフと現地の人々との間を取り持つ地域メディエイターが必要だろう。

植民地の歴史を考えると、WHOやCDCなどは必ずしも現地の人々に受け入れられていないのではあるまいか?突然防護服の白人が村に入ってくれば、村人からは歓迎されなくとも当然だ。

「やがて感染者数は減るであろうが、感染者数がゼロにはならないのではないか」と私が考える根拠は、今まで述べてきたリスク・コミュニケーションの難しさと、手洗いの水を確保するのにも困る貧しさにある。

5.現地疫学研究/フィールド・エピデミオロジー

近く論文発表されるであろう。

誌面情報 vol45の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方