2014/09/25

誌面情報 vol45

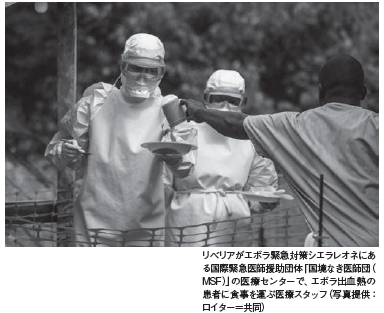

エボラ発生の経緯

3月19日

ギニア保健省に出血熱のアウトブレイク(少なくとも35人の患者と23人の死亡)が発生していると報告あり。エボラが疑われたため、患者から採取された検体は検査目的でセネガルとフランスに送られた。

3月24日

ギニア保健省は以下の調査結果をWHOに報告した。

a.エボラ出血熱のアウトブレイクが南部のリベリア、シエラレオネ国境付近の4つの地域で発生している。

b.エボラ出血熱患者が96人発生し、59人が死亡した(致死率68.5%)。

3月25日

WHOはギニア保健省の報告を公表した。

3月31日

アメリカ疾病対策センター(CDC)はエボラ出血熱アウトブレイクを封じ込めるため、5人の専門家からなるチームをギニア保健省とWHOに派遣した。WHOは112人のエボラ患者(疑い例含む)と70人の死亡を確認。そのうち2人は最近ギニアに行ってきたリベリア人とシエラレオネ人も含まれていた。

4月30日

ギニア保健省はエボラ出血熱患者が221人発生し、146人が死亡したと発表した。その中には25人の医療関係者(16人死亡)も含まれている。

5月

ギニアの首都、コナクリ(人口200万人)でエボラ患者が発生。

5月25日

シエラレオネのギニア国境付近のカイラハムにて、エボラ1例目。

5月28日

ギニア保健省が281人の患者発生、うち186人の死亡を報告。

7月25日

リベリアの官僚がナイジェリアでエボラを発症し、間もなく死亡。病院を閉鎖・消毒するも診療にあたったナイジェリアの医師と看護師がエボラを発症し死亡。

感染症封じ込め7つのステップ

かつて新型インフルエンザの対策について化学同人から出版された拙著「パンデミック※を阻止せよ!」の中に書いた感染症封じ込め7つのステップにこのエボラ・アウトブレイクをあてはめてみる。

※パンデミックはインフルエンザだけに使われる用語ではない。エボラであっても、大陸を越えて広がればパンデミックである。

1.いつものパターンと異なる点は?

①アウトブレイクの規模が違う

8月20日の段階で1400人以上の死亡。過去、1976年に発生したコンゴ民主共和国での最初のアウトブレイクで280人が死亡したが、多くは100人以下の死亡で終息している。

コンゴやザイールの人達にとってエボラを封じ込めるのはさほど難しいことではないであろう。何故なら何度もアウトブレイクを経験しているからである。一方、今回のアウトブレイク当該国では過去にエボラ感染の経験がない。特に国境付近に住む人々の多くはエボラという言葉さえ聞いたことが無かったであろう。また当地にはエボラ出血熱を熟知する医療関係者もいなかったに違いない。しかも西アフリカの国境付近は貧しい地域で、手洗いするアルコールはおろか、水さえも十分にはない。これが感染を広げる結果となった。さらには、アフリカの国々で土葬する前に遺族などが死体に触れる風習がある。エボラ・ウイルスは室温の血液中で3週間、生き続けることができるため、この文化・風習も感染拡大を助長した。

②流行国が違う

過去のアウトブレイクでは、コンゴ共和国、スーダン、ウガンダ、ガボンが中心で、今回のアウトブレイクはギニア、リベリア、シエラレオネ、ナイジェリアの西アフリカで、流行国も今までにない。

エボラ・ウイルスの自然宿主であるオオコウモリが生息する国々は、過去にアウトブレイクが発生したコンゴ、南スーダンだけではなく、現在流行中の4か国も含んでいる。そのような観点から考えると、今回の西アフリカのアウトブレイクが発生することは予測できたはずだし、今後コートジボワール、ガーナ、トーゴ、ベナン、カメルーン、アンゴラという国々でエボラのアウトブレイクが発生する可能性は十分あるということになる。

③エボラでWHOが緊急事態宣言をするのは初めて

8月8日、WHOは緊急事態宣言(A public health emergency of international concern)を発した。

■要点

「国際的に協調して対応することが、感染拡大を食い止めるために不可欠だ」「これまでに感染が確認されているギニア、リベリア、ナイジェリア、シエラレオネ各国に非常事態を宣言すべきだと勧告する一方、国際的な渡航や貿易は全面禁止にすべきではない」「これはの疾病ではない。封じ込め可能な感染症だ」

この宣言は、2009年のインフルエンザ・パンデミック、2014年のポリオ再興に続き3度目となる。

西アフリカの流行は予見可能であり、WHOの反応は遅いと言わざるを得ない。

④医療関係者が感染している

過去のアウトブレイクでも医療関係者が感染し、犠牲になってきた。しかし、今回はアメリカ人医師などエボラと知って対応していたにもかかわらず感染している。

患者を診ることに精通している医師も公衆衛生や予防医学に精通しているとは限らない。ウイルスは目に見えないため、プロであっても感染し得る点、注意を要する。

誌面情報 vol45の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方