2014/09/25

誌面情報 vol45

-->

■エボラ出血熱の病態生理

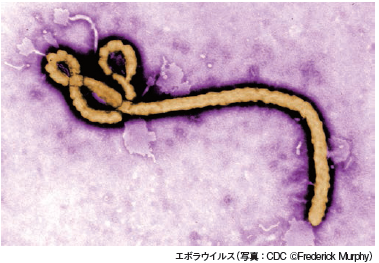

エボラ・ウイルスは、直径80nm、長さ970nmの細長い紐状の恰好をしている。単球やマクロファージ(白血球の一種で、動物の組織内に分布する大形のアメーバ状細胞)に感染し、細胞からサイトカイン(微量生理活性タンパク質)を放出させることにより炎症や発熱を誘導する。さらに血管内皮細胞に感染して細胞に直接ダメージを与える。その結果、血管内の液体成分が体外に漏出してショックに陥ったり、血管そのものが破けて出血をきたす。

さらにウイルスは初期感染巣から局所リンパ節、肝臓、脾臓に広がる。これらの場所でも、ウイルスはマクロファージや樹状細胞に感染し、感染細胞からは、サイトカインが分泌される。ウイルスはリンパ球に感染せず、むしろリンパ球を破壊する。その結果、末梢血液中のリンパ球数は減少することが多い。さまざまなレベルの凝固異常をきたすのも出血熱の特徴である。凝固異常は出血熱でしばしばみられるが、肝臓へのダメージが1つの要因になり得る。副腎がやられれば、血圧低下などを伴う。

■感染様式

中央∼西アフリカに生息するオオコウモリが自然宿主。コウモリからゴリラやヒトに感染し、ヒトからヒトにも感染する。患者血液や体液、臓器に触れることにより感染する(接触感染)。特に嘔吐や出血症状を示してからの感染性が高い。よって医療従事者、患者の看護にあたった者が感染しやすい。実際、スーダンでのアウトブレイクのきっかけは、綿工場の屋根裏にエボラ・ウイルスを持つオオコウモリが住んでいて、これのし尿を介して従業員が感染し、家族、医療従事者に広がった。また死後も消毒しなければ死者の血液でエボラ・ウイルスは3週間生き続ける。死体に触れることにより遺族が感染するケースもアフリカでは多々みられる。

感染様式から考えられる封じ込め対策は、患者の早期発見、早期隔離である。医療従事者ないし看護にあたる人は、飛沫感染に対応した帽子、ゴーグル、マスク、ガウン、手袋などができる環境であれば、そうするべきだろう。しかし、接触感染であることから、アルコールなどによる手洗いや患者に触れた器物等の消毒の方が防護服よりも重要だ。飛沫感染であればウイルスは数時間で感染力を失う。よって患者と接している時間だけ防護すれば感染する可能性は低くなる。しかし、エボラ・ウイルスは血液や体液中で3週間生きる。したがって患者の体液が付着するものに触れ、その手を鼻や口に持っていけば感染する可能性はあるのだ。つまり、患者と接していなくとも感染する可能性はある。そのため、頻繁に手洗いをして、シャワーを浴びるのもよいであろう。患者のいた病室や家の消毒も重要になってくる。消毒薬はおろか、飲み水さえ不足しがちのアフリカという劣悪な環境によりエボラは流行しやすいともいえる。

一方、飛沫感染で感染するインフルエンザやSARSでは、患者が使った器物を消毒しても意味がない。インフルエンザ・パンデミックのときに関東で最初の患者が使ったバスを消毒しているシーンをテレビで見た記憶があるが、飛沫感染の場合無効ということ。一方、エボラのような接触感染においては、時と場合によってはアルコール消毒が重要になってくるということだ。またエボラは、空気感染でないことから、空気ボンベを背負ったレベルAのスーツは理論上不要である。

アフリカでは、海外からの医療スタッフのみが、レベルAスーツにより感染防護し、現地の人々が無防備な格好であった。このような行為は心情的に現地の人々から受け入れられないであろう。

一方、日本でエボラ患者が出た場合にはレベルAのスーツが必要なのではないか? 感染拡大を阻止するために最大限の努力をするべきだからである。

■自然宿主※

エボラ・ウイルスの自然宿主はハンマーヘッド、肩飾り、無色コウモリなどのオオコウモリである。ウイルスをもつオオコウモリのし尿から人が感染する可能性がある。別のオオコウモリによるニパ・ウイルスでは、夜コウモリがかじった果物をヒトが食して感染している。

もちろん、オオコウモリを食する文化があれば、調理の際など感染し得る。ただし、ウィルスは熱により死す。

誌面情報 vol45の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方