2017/04/18

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~

さて、ここで読者の皆様に質問がある。気道確保を2回試みても呼吸が戻らない場合、次にどのようなアクションを起こすだろうか? 一般救命救急講習や心肺蘇生法を学んだ方なら、ここで「胸骨圧迫(心臓マッサージ)スタート」と学習しているはずだ。しかし、ちょっと考えていただきたいことがある。このシリーズはあくまでも災害時の特殊な状況下で行うファーストエイドの手法を紹介している。まだ助けなくてはならない要救助者が数多くいる中で、一旦心肺蘇生法を始めたらいつ止められるのだろうか? 教科書では一旦心肺蘇生法を開始したら次の状態になるまで、止めてはならないと教わっているはずだ。

•次のレスポンダー(医療機関、救急救命士等)に引き継いだ時

•救助者が疲労困ぱいした時

つまり、一旦始めたら止められないのが心肺蘇生法なのだ。災害救護の最大の目標が最短の時間で最大数の要救助者を救うということであるならば、ここで我々災害救護に当たる者は時として、シビアな判断を下さなければならない。

7つのステップを2回繰り返しても呼吸が戻らない場合は、次の要救助者へ行かなければならないのだ。仮に救助者の数がたくさんいて人的資源が潤沢に提供できる場合であれば、その限りではないが、災害ファーストエイドでのトリアージではこの段階で「黒タグ」をつけるのが原則である。

※黒タグをつけることに対し、未だ日本の社会では賛否両論あるようだが、「黒タグ=死亡判定」ではなく、「黒タグ=何もしないと死亡する事が予測されるが、最短の時間で最大数の傷病者を救わなければならないという原則(状況)の中で、赤タグ黄タグより搬送の優先順位が低い要救・助者」であるというのが筆者の解釈だ。つまり黒タグは死亡確認ではなく、救命不能群であり、最後に搬送する予定の要救助者である。

さあ、それでは頭部後屈あご先挙上法を用いた気道確保の練習をしてみよう。

【止血法について】

■出血の種類

出血には大きく分けて次の3種類がある。

・静脈出血:傷口から血液がドクドク流れ出る静脈出血

・毛細血管出血:傷口からジクジクにじみ出る毛細血管出血

通常、成人は体内に約5リッターの血液が流れているが、出血がコントロール出来ず、約1リッターの血液を失うとショック状態から死に至るといわれている。

■止血法

止血法には次の3種類がある。

2.挙上法

3.間接圧迫法

直接圧迫法とは傷口の上から清潔なガーゼなどをあて出血部位を強く押さえる。そして包帯などの止血バンデージで巻き、それが解けないようにきちんと縛ること(強すぎず、緩すぎず)挙上法とは出血部位を心臓の位置より高くする。こと。直接圧迫法と拳上法のコンビネーション。5~7分でなんと95%の割合で完全に止血可能になる。読者の皆さんも自分の手を20~30秒ほど上へ上げてみてほしい。指先が冷たくなってくる感覚が理解できるはずだ。

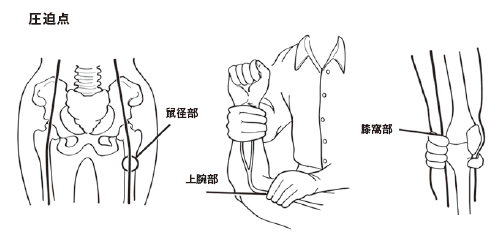

このことから心臓より高い位置へ重力に逆らって血液をポンプアップすることが難しいのが分かるだろう。次に止血で効果的なのが圧迫点を押さえる間接圧迫法だ。当然の事だが、正しい圧迫点を押さえなければ効果はない(下の図参照)。通常、心臓と出血部位の中間に位置している圧迫点を押さえる。

さあ、それでは直接圧迫とエレベーションの練習をしてみよう。

※上記3つの方法を用いても止血できず、医療機関への搬送あるいはプロのレスポンダーが来ない場合のみ、最後の手段として駆血帯を用いる。その場合、長くて、平らで柔らかい素材のもの(例えばネクタイやストッキング)を使用し、決してロープ、針金、紐、など皮膚に食い込み傷つけてしまう素材のものは使用しないこと。

(後編へつづく)

参考文献:

•COMMUNITY EMERGENCY RESPONSE TEAM.Basic Training Instructor Guide.FEMA.DHS

•内閣府防災情報のページ(教訓情報資料集)

•災害とクラッシュ症候群、安田清 小林一郎著、発行:アサヒカコー株式会社

•市民救助隊養成講座テキストブック

(了)

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方