2017/02/27

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~

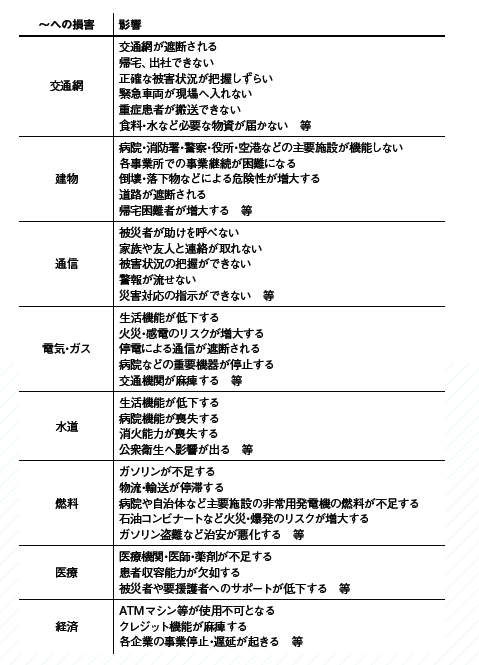

【インフラに対する影響】

次に災害発生時のインフラに対する影響を検証してみよう。

このようにインフラに影響が及ぶと、公設のレスポンダーはどのように対応するだろうか? はたして、すぐに現場にかけつけて救助にあたることができるだろうか?

おそらく、警察は重要な公共拠点の安全を確保するために忙殺され、消防は大火災の鎮圧に忙殺され、また医療機関は生命危機の高い患者の対応に忙殺される。要するに優先順位の低い部分への対応はおのずと後回しになるということである。残酷なようだが、それが現実であり、この当たり前のことに皆が早く気が付かなければならない。

【建物により異なる危険】

それでは、災害が発生した時、あなたはどのような環境にいるだろうか?自宅、通勤・通学途中、あるいは会社かもしれない。つまり、あなたは災害発生時の居場所をコントロールすることができないのである。建物内で被災したとしても、どのような構造の建築物に居合わせるかも選択できない。例えば免震構造ではない都心の高層ビル内で被災したらどうなるのか?1981年以前に建てられた木造集合住宅で被災したらどうなるのか?そのシチュエーションは様々である。

【身近な危険の認識】

前述したように被災時にあなたが居合わせる環境はコントロール不可能だが、少なくとも自宅や学校、職場では身近な危険を認識し事前に対策を講ずることは可能である。国土交通省の発表によると、・阪神淡路大震災で犠牲になられた方々の死因は、圧死が大部分(4分の3)を占めており、焼死の方も1割あった。建物自体が危険であるという認識と同時に、あなたの身の回りにある家具、本棚、食器棚、ガス管、電線、暖房器具、なども災害時にはその姿を凶器と変え、あなたに襲いかかってくるのである。

【防護行動】

筆者の地元、座間市では市長をはじめ、市議会議員の方々や災害ボランティアネットワークの方々のご尽力もあり、新しく地域防災計画に次の文言が付け加えられた。

“いつでもどこでも起こりうる災害による人的被害・経済的被害を軽減し、・安全安心を確保するためには、行政の「公助」による活動には限界があることから、個々人の「生き残らなければ、何も始まらない」という自覚に根ざした「自助」身近な地域コミュニティ等による、「共助」が必要である。”

まったくの同感である。“生き残らなければ、何も始まらないのである” 。言うならば、最初の3分~10分が生死の境目といっても良いだろう(Shakeout訓練や自治体職員向けの訓練を積極的に取り入れていることからも分かるように、市民が自ら身を守る為の地域防災計画を実践している座間市の先進的災害対応の今後の取り組みに注目していきたい)そこを乗り切ることができなければ、。どんな取り組みも全くの無駄になってしまう。そして生き残った次の10時間をどう闘うか(自助)が一人ひとりの災害対応能力と定義できるだろう。具体的にその防護行動とは次の通りである

●状況分析を行う

●留まるか逃げるかを判断する

●新鮮な空気を確保し、気道を保護する

●瓦礫から身を守り、必要があれば救助を呼ぶ(笛)

●汚染物質を除去し適切な衛生管理を行う

予告無しに襲ってくる災害に対し、被災して瞬時に的確な状況分析をするのは難しいだろう。まず、何が起こったのか?自分の置かれている状況は?次に襲ってくる危機は?などを分析し次の行動を決定しなければならない(その際に人間が持つ様々なバイアスが取るべき行動を制限してしまう事があるので第2章は“災害心理学”を紹介する)。

「留まるか逃げるか?」これも命を繋ぐ重大な意思決定の1つになる。例えば、建物内にいて火災が迫っている場合などはいち早く避難が必要になるし、逆に、状況によっては建物内に留まった方が安全な場合もある。

災害の種類を問わず、新鮮な空気を確保することは生命を維持する上で極めて重要なことであるのは言うまでもない。煙や有毒物から呼吸器を守る行為も積極的にとらなければならない。姿勢を低く保ち、ハンカチやマスクを使うのも有効な手段だ。

瓦礫や落下物からも身を守らなくてはいけない。万が一、家具や建物の一部に挟まれて身動きが取れなくなったら、気道を守り、笛などで助けを呼ぶ。大声で叫び、助けを呼ぶことは体力を消耗させるので最後の手段だ。 もし、危険物質や不衛生なもので汚染されたら、素早く衣類を脱いで石鹸などで頭の先からつま先までよく洗い除染する必要がある。衛生管理は病原菌や危険物質の拡散を防止し2次汚染のリスクを軽減させることに繋がる。

来週の第1章の後編では、【避難の形】について考えてみたい。

【第1章】災害準備編~本当に準備するべきことは?!(後編)

避難のあるべき姿

参考文献:

•COMMUNITY EMERGENCY RESPONSE TEAM. Basic Training Instructor Guide. FEMA. DHS

•災害対策基本法新旧対象条文

•Overview of the National Planning Frameworks. DHS

•国土強靭化の推進に関する関係府省庁連絡会議にて「国土強靭化(ナショナルレジリエンス)推進に向けた当面の対応」の骨太方針

•Ready Army http://www.acsim.army.mil/readyarmy/

•Safe Rooms http://www.fema.gov/safe-rooms

•市民救助隊養成講座テキストブック

(了)

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方