2019/09/03

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

対応計画ある企業は4割

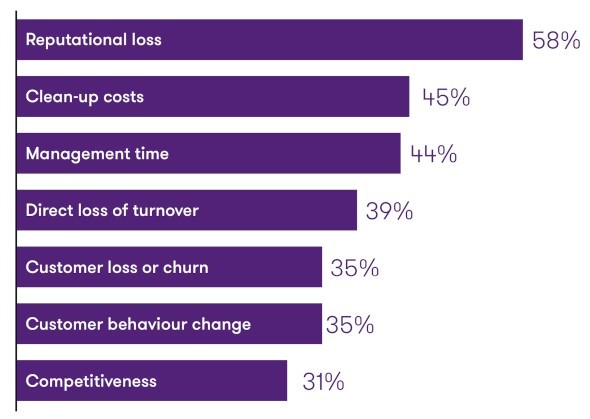

図1はサイバーアタックによる悪影響が最も重大になると思われるものは何かを尋ねた結果である。レピュテーションに対する損害(Reputational loss)が突出して大きいが、これまで本連載で紹介してきた類似の報告書でも、海外(特に欧米)において事業中断やサイバーアタックによるレピュテーションへの影響が特に注目されていたので、これは驚くに値しないであろう。

次に多い「Clean-up costs」には、原因の調査や問題の修復などに加えてデジタル・フォレンジック(注6)や法的措置など幅広い活動が含まれるため、最終的な損失額が大きく膨れ上がる可能性がある。

3番目の「Management time」は経営層が事態対応に割かざるを得なくなる時間のことである。経験的にはCFOやCIOは危機的状況を乗り越えるまで事態対応に 100%関わらざるをえず、またCEOも50%程度は関与する必要に迫られるため、これらが本業のビジネスに与える悪影響が非常に大きいと指摘されている。

また図2は自組織におけるサイバーセキュリティ対策の実施状況を尋ねた結果である。各項目を和訳すると次のようになる。

そもそもサイバーセキュリティ事案に対する対応計画があるという回答が41.1%にとどまっているのであるが、本報告書が注目しているのは取締役等の関与の少なさである。本報告書ではこのような状況を「多くの取締役は危険を無視している」と表現しているが、その背景として、取締役等が昨今のサイバー犯罪の深刻さを認識していないと思われることに加えて、多くのビジネスリーダーがサイバーセキュリティに取り組むことに自信を持っていないと思われることを指摘している。

しかしながらこのような状況のまま放置されていると、組織化されたサイバー犯罪グループによって、サイバーセキュリティに関するリスクが新たなレベルに引き上げられかねないとして、本報告書では取締役等の積極的な関与を訴えている。具体的には取締役の中でサイバーセキュリティ対策責任者を任命し、取締役レベルでサイバーセキュリティに関するリスクや対策状況をレビューすることから始めることを推奨している。

■ 報告書本文の入手先(PDF28ページ/約2.4MB)

https://www.grantthornton.co.uk/en/insights/why-boards-need-to-pay-attention-to-cyber-security/

注1)Grant Thornton UK LLPはロンドンを本部とする会計事務所グラントソントン・インターナショナルのグループに属するコンサルティングファームである。 https://www.grantthornton.co.uk/en/about-us/

注2)副題の原文表記は次のとおり。「How boards can reduce the impact of cyber-attacks on business」

注3)これは英国のデジタル・文化・メディア・スポーツ省(Department for Digital, Culture, Media and Sport)が発表した「Cyber Security Breaches Survey 2018」データに基づいており、本報告書の脚注に書かれている下記 URL に調査結果のサマリーが掲載されている。

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/701842/CSBS_2018_Infographics_-_Medium_and_Large_Businesses.pdf

なお本連載の第73回(2019年7月2日掲載分)では、上記調査の2019年版を紹介している。

https://www.risktaisaku.com/articles/-/18239

注4)本報告書では売上が1500万〜 10億ポンド(約19億円〜1286 億円)の企業を中堅企業向け市場(mid-market)と呼んでいる。

注5)Ponemon Instituteによる「2018 Cost of Data Breach Study」のことで、下記URLで報告書を入手できる。

https://www.ibm.com/security/data-breach

なお本連載の第59回(2018年10月30日掲載分)で、上記調査を紹介している。

https://www.risktaisaku.com/articles/-/12115

注6) デジタル・フォレンジックとは、PCやサーバー、スマートフォンなどの電子機器に格納されているデジタルデータを、専門技術をもって調査・解析し、法的証拠能力をもつデータを抽出する作業をいう。

(了)

- keyword

- 世界のレジリエンス調査研究ナナメ読み

- レジリエンス

- サイバーセキュリティ

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方