2019/02/01

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

災害時に起こった悲劇

さて、このような災害時の乳幼児栄養の国際基準が作成された背景には以下の悲しい事件がありました。

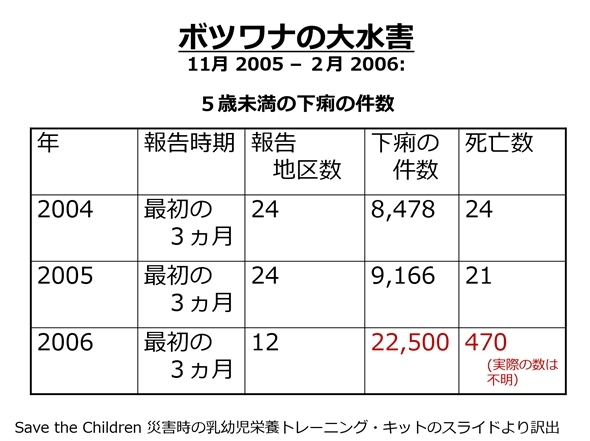

ボツワナで2005~06年大水害が起こりました。2000年代ですから、それほど昔の話ではありません。この時、2004年と2005年の5歳未満児の下痢の数より、2006年の下痢の数の方が、報告地区数が半減しているにもかかわらず、件数は倍以上に増えたのです。

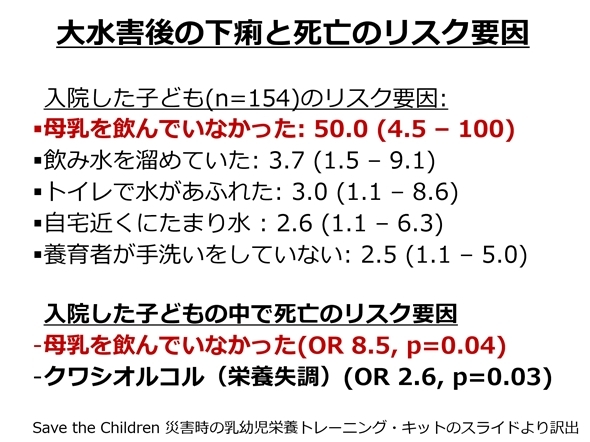

この時の調査でわかったことは、入院した子のリスク要因、また死亡要因のいずれにおいても、母乳を飲んでいなかったことが有意な統計差として分析されたのです。

ちなみにこちらの資料はセーブザチルドレン の災害時の乳幼児栄養のトレーニングキットからの引用です。国際NGOは、災害時、ボランティアに入る人たちに、きちんと災害時の乳幼児栄養の国際基準を学ぶ機会を設けています。

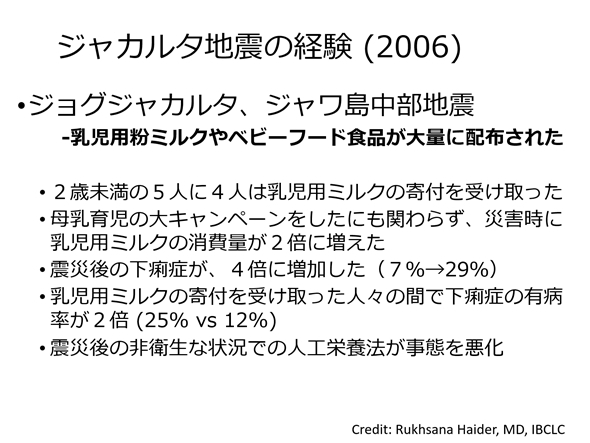

また、2006年のジャカルタ地震の際には、乳幼児ミルクが大量に配布され、5人に4人が寄付を受け取りました。ミルクが大量に配布されてよかったのかと思いきや、震災後の下痢症が4倍に増加し、ミルクの寄付を受け取った人の間で下痢症の有病率が2倍になったことがわかっています。

国際基準では、災害時ミルクの寄付を受け取らないことを規定しているのですが、それはこのような過去の事実の分析が原因になっています(ここについては次週に詳しく書きます)。

ところで粉ミルクは、災害時、衛生的な水の確保が必要ですし、70℃以上のお湯によって殺菌する必要があります。それなのにできなかったから、上記の問題をひきおこしたと推定すると、殺菌が不要で常温保存できる液体ミルクはこれらの問題を解決してくれそうにも見えます。

ではIFEのガイドラインには液体ミルクは、どのように記載されているのでしょうか?

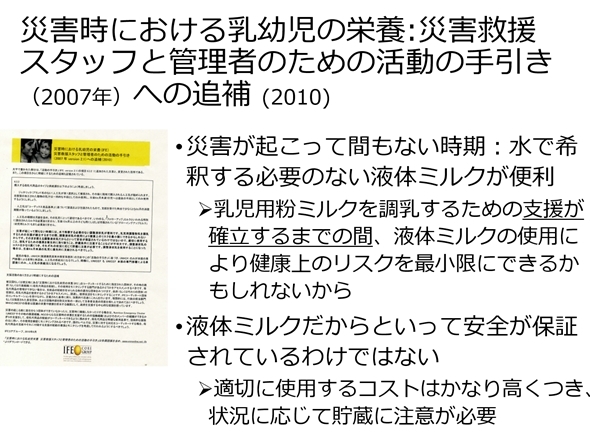

液体ミルクの記載は、2010年に追補されました。

災害が起こって間もない時期、水で希釈する必要のない液体ミルクが便利

とあります。ここが液体ミルクの災害時のメリットですね。

ところで、ここまでの話で想像できると思いますが、液体ミルクの文脈は、母乳育児支援を当然の前提としています。

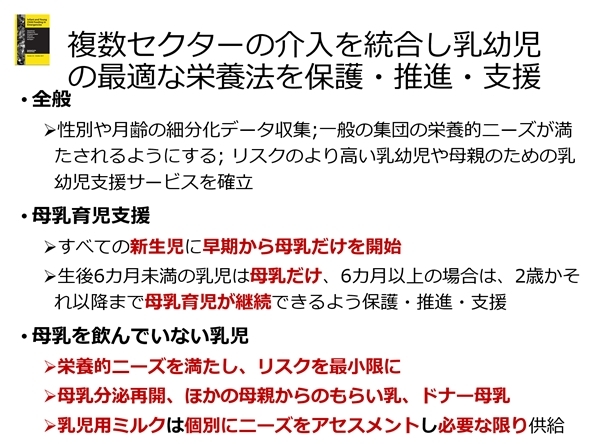

母乳育児支援として

すべての新生児が早期から母乳だけで育てられるように、保護・推進・支援

生後6カ月未満の乳児は母乳だけ、6カ月以上の場合は、2歳かそれ以降まで母乳育児が継続できるよう保護・推進・支援

と記載されています。その後に、母乳を飲んでいない乳児について、記載してあり、乳幼児用ミルクは個別にニーズをアセスメントし、「必要としている期間はずっと供給」とあります。

これはどういうことかというと、国際基準では、もし、乳児用ミルクをあげると決めたら、ずっとその子に対して、継続して日常と同じ量の支援が徹底されます。災害による影響がなくなるまでです。そこまで命に責任をもっているので、ずっと支援し続けるのです。いま液体ミルクが支援物資として到着したから、今だけ数本あげればいいというのではなく、ミルクをあげると決めたらずっとあげることを国際基準は大切にしています。

また、2010年の追補は液体ミルクについてさらに、「状況に応じて貯蔵に注意が必要」と書かれています。

災害時ですから、日常よりもさらに容器が破損しないか運搬に気をつかう必要がありますね。海外から輸入された液体ミルクの注意書きには、災害時でなくても親などが容器の傷や破損を確認し、試飲して、味に変化がないか確かめるようにと書かれています。

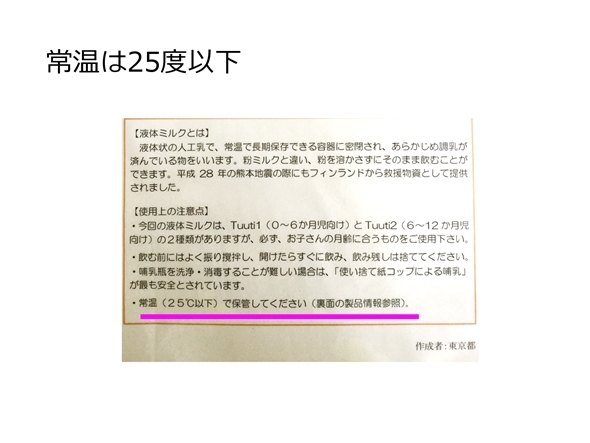

さらに、気をつけなければいけないのが、貯蔵の問題です。液体ミルクは常温保存できるが利点ですが、常温というのは、概ね15~25℃とされています。東京都が輸入した液体ミルクの説明書には、25℃以下で保管することが明記されていました。

2018年の夏は猛暑でした。西日本豪雨の際も避難所は25℃を超えました。夏に25℃以下の保管が推奨されるものを備蓄できる施設はどこでしょう?電源のバックアップがあるところであれば可能かもしれません。病院はどうでしょう?市役所は?行政よりも商品の保管に常に最新の注意を払っている企業の方が電源のバックアップシステムが整っているかもしれません。保育所は普段からクーラーもないところもありますし、日中クーラーを使えたとしても、夜、誰もいなければ、熱帯夜でもクーラーはつけません。貯蔵については、今後、詳細な検討が必要な問題に思えます。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方