2017/03/06

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~

【第1章】災害準備編~本当に準備するべきことは?!

【減災のためのアクション】

第1章前編で解説したように、自宅、学校、職場などではある程度減災のための事前準備が可能である。高額な設備投資を必要とするものもあれば、手軽にできることもある。まずは、できることから始めよう。

●家具、ブロック塀等の固定

●オフィスにあるコピー機や棚の固定

●食器棚等、収納家具のドアの固定

●ガス・電気・水道などの元栓明示

●暖房器具等ガス器具の配管

●自宅、会社の耐震診断と耐震・免震化

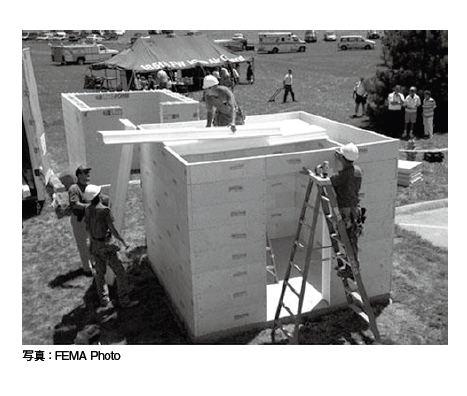

●※セーフルーム(Safe Rooms)の建設

※セーフルーム(Safe Rooms):米国連邦危機管理局(FEMA)が推奨する自宅の補強手段でハリケーンや竜巻などの際に緊急に避難できる自宅内のシェルター。自宅内にこのような一角を設けることで家族の命を守る大きな助けとなっている。

災害対策基本法、米国大統領防災計画指針等で示されているように、災害対応は全てのステークホルダー(利害関係者)が積極的に参加して初めてその機能を発揮する。他人事、人任せであってはならないという意識改革が最も重要だ。防災訓練に嫌々参加する、当事者意識が無い、何かあったら警察・消防・自衛隊が助けてくれる、災害対応は国や自治体の責任だ、などと人によってその考え方は様々である。これは簡単に解決できる問題ではないかもしれない。今後あらゆる角度から防災、災害対応に関わる啓蒙活動を推進していく必要があるだろう。まだまだ提言したい事項はあるが、ここでは基本的な推奨事項に触れ第1章のまとめとしたい。

●あなた(または会社)の作成した防災計画が自治体等の防災計画と整合性のあるようにする。

●自主防災組織等、一般市民一人ひとりの災害対応能力を向上させるための正しい訓練プログラムを標準化し浸透させる。

●家族近隣住民で地域の防災訓練、・公共のイベント等に積極的に参加する。

●様々な状況の訓練を経験することが唯一災害発生時の実践に役立つことを認識する。

●友人や家族と積極的に災害ボランティア活動に参加し準備する。

●友人・家族と協力して居住地区の潜在的な危険を話し合う。災害規模の大小に関わらずどのようなステップと手段で協力体制を確立すればよいのかを検証する。

●自宅、職場、学校などの防災計画を確認する。

次回は「災害心理学」について紹介する。災害時に人間が陥り易い傾向とパターンを心理学的に解析することにより、各人が意識的に命を守るための行動を取れるようにするための手法を解説する。

参考文献:

•COMMUNITY EMERGENCY RESPONSE TEAM. Basic Training Instructor Guide. FEMA. DHS

•災害対策基本法新旧対象条文

•Overview of the National Planning Frameworks. DHS

•国土強靭化の推進に関する関係府省庁連絡会議にて「国土強靭化(ナショナルレジリエンス)推進に向けた当面の対応」の骨太方針

•Ready Army http://www.acsim.army.mil/readyarmy/

•Safe Rooms http://www.fema.gov/safe-rooms

•市民救助隊養成講座テキストブック

(了)

- keyword

- ファーストレスポンダー

- 災害対応

- 避難

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方