自然災害

-

ブロック塀倒壊で注目されるアルミ塀

今年6月の大阪北部地震を受け、倒壊のおそれがある“危険な塀”を見直す動きが進むなか、エクステリアメーカーの四国化成工業(香川県丸亀市)には、アルミ製の塀やフェンスに関する問い合わせが急増しているという。人命や緊急車両の通行を大きく左右するだけに、安全を求める声は切実だ。そこで同社は、ブロック塀に代わるものとしてアルミシステム塀「アートウォール」による防災・減災を呼びかけている。

2018/09/26

-

<戦前最長>野田醤油労働争議と<関東大震災時>の福田村虐殺事件

私は柏市に転居して以来、柏市はもとより隣接する野田市・我孫子市など(東葛飾地方)の歴史に関心を持ってきた。野田市関連では、戦前最長の218日にも及んだ野田醤油(現キッコーマン株式会社)の労使紛争と関東大震災時に発生した福田村虐殺事件(当時の香川県三豊郡、現観音寺市および三豊市の薬売り行商人15人のうち、妊婦や2歳、4歳、6歳の幼児をふくむ9人が斬殺された事件。妊婦の胎児を含め10人とする見方もある)に強くひかれるものがあった。2つの事件は、地元野田市ではタブー視するか「黙して語らない」傾向にあった。

2018/09/25

-

ペットセイバーの資格取りました!

ツイッターで話題になってたこのVR(バーチャルリアリティ)のこの天気予報が本当にすごい!

2018/09/20

-

備蓄・水運び容易なフィルム製容器

共同印刷は液体を入れるフィルム製容器である「ハンディキューブ」の販売に注力する。軽量で持ちやすく、中身を入れても倒れない形状から、給水時に使用する容器として企業や地方自治体に備蓄品として訴求する。また小売も広げていく。

2018/09/20

-

企業防災の要点、人事労務問題を平易に解説

地震・台風・豪雨など、今年も大きな自然災害が続き、市民生活だけでなく、企業活動にも少なからぬ影響をもたらしている。7年半前の東日本大震災をきっかけに、企業において防災マニュアルやBCP(事業継続計画)を策定する動きが急速に広がっているが、中小企業では未だ対応が遅れている現状がある。今年6月に発刊された同書は、こうした中小企業がゼロから防災対策を始められるための入門書。企業に求められる防災対策の基本事項から、被害を受けた拠点の早期復旧に至るまで一連の流れを時系列で押さえるとともに、その後の展開に必要となるBCPについても解説する。

2018/09/18

-

避難指示を受け取る側に立った情報提供のあり方

毎年のように日本列島を襲う水害・土石流・地震などの災害時における避難勧告や避難指示のあり方がクローズアップされている。災害時に、地元自治体などが発する勧告・指示が地域住民に適切に(タイムリーに)伝わっているのか、疑問視する声も聴く。同時に、勧告・指示を受けた地元住民が避難しようとしない「勧告無視・避難拒否」も重大な社会問題になっている。

2018/09/18

-

第4回【港区】マンション住民有志が集まり、全住民へ呼びかける(中)

港区は、人口24万3639人(2018年1月1日現在)のうち、6階以上かつ50戸以上の共同住宅、いわゆる高層住宅は約700棟に上り、約10万世帯が居住しています。「在宅避難」が原則の中、居住者はマンション内で自らの力で災害時を乗り越える対策を取らなければなりません。区内で懸命に活動を続ける2棟のマンションにお邪魔してまいりました。

2018/09/18

-

災害後に「赤紙」が貼られても住めない家の判定ではありません!

これが、貼られると絶望的な気持ちになる方も多いのです。赤くてインパクト強いですからね。 そのため、被災後の報道でも、「もう住めない」とか「年を考えると建て替えは無理」と赤紙を見ながら被災者が涙するシーンが報道されたりしているのですが、でも、これは間違いなんです!!!

2018/09/14

-

そのボランティア活動、被災者のために有効か

「そのボランティア活動は本当に有効性が検証されたものなのか?と思うことがよくあります。あらゆるものの判断基準が情緒的で、正面から議論できない雰囲気になっているんです」と指摘するのは、神奈川県川崎市在住の高田昭彦さん(54)。

2018/09/14

-

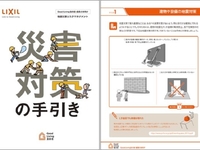

LIXIL、工務店向け「災害対策の手引き」を無料で一般公開

LIXIL(東京都千代田区)は、同社が運営するボランタリーチェーン「Good Living 友の会」の会員向けに作成した「災害対策の手引き」を9月12日から一般公開した。会員外でも、同会のトップページから無料でダウンロードすることができる。

2018/09/14

-

火災防御のタイムラインについて。Time is Life (時は命なり)

火災防御は時間との闘いだ。先着隊の初動が早ければ早いほど、救命率は上がる。要救助者が怪我をしていれば悪化を予防し、被災していない財産を守ることが出来る。 だが、火災防御力を上げるための訓練施設は限られている。昔のように古タイヤや廃材を訓練棟内で燃やして、黒煙を出すことも出来ない。スモークマシンによる白い煙と水は出せたとしても、実火災の熱や濃煙を体験できる施設は少ない。

2018/09/12

-

豊洲企業連合が昭和大江東豊洲病院を見学

IHIやSCSK、アスクルなど東京都江東区の豊洲地区にある20社で構成する「豊友会(ほうゆうかい)」は7日、今年度第1回の施設見学会を豊洲にある昭和大学江東豊洲病院で開催。病院の概要のほか、発電装置や免震装置など事業継続についての施設見学などを行った。

2018/09/12

-

【講演録】国際的大規模イベントのセキュリティ対策

東京2020オリンピックは2020年7月24日に開幕し、33競技339種目で競われます。参加する選手は最大1万1090人。8月25日開幕の東京2020パラリンピックは22競技、540種目で選手数の最大4400人です。 1964年の東京オリンピックと比較すると、種目数は163から339とほぼ倍になっているにも関わらず、全体日程は2日間しか延びていません。東京2020オリンピック・パラリンピックは、規模が大きいだけではなく日程的にかなり過密で複雑なイベントになっています。

2018/09/11

-

第2回 昭和のバケツリレーに秘訣あり!

火災は人間が唯一防げて、コントロール可能な災害なのです(だから防火防災なのです)。江戸時代は水道などないわけで水が貴重であるためほとんど水による消火はなかったようです。さすまたは防犯用ではなく火災時の破壊道具として使われることもありました。ですから、消防署の地図には、さすまたのマークが使われていますよね。

2018/09/11

-

五輪での熱中症をどう防ぐ

東京2020大会で最も懸念されるリスクの1つが熱中症だ。総務省消防庁によると、今年4月30日~9月2日までの熱中症による全国の救急搬送人数は9万2099人で、前年同期(5万1048人)を倍近く上回った。このうち、初診時における死亡者は157人。今年7月には、愛知県豊田市で小学校の校外学習に参加した1年生の男子児童が熱中症で死亡するという事故も発生した。2年後のオリンピックでは、こうした過酷な環境の中、マラソンを筆頭に数多くの競技が行われることになる。サマータイム制の導入もささやかれているが、選手だけでなく、数十万人にのぼる観客や警備員、ボランティアなど大会従事者の対策をどうしたらいいのか。

2018/09/10

-

豊饒の湖水~琵琶湖畔の歴史と芸術に魅せられて~

7年ほど前のことである。私は琵琶湖総合開発をテーマにしたノンフィクションの月刊誌連載にそなえて、同湖畔を時間の許す限り跋渉(ばっしょう)した。この時、日本最大の湖・琵琶湖が河川法上は「一級河川」であることを知った。東西南北の湖畔を訪ね、光り輝く湖面の向うになびくたおやかな山々を見つめるたびに、私は感動に包まれた。「水と光の織りなす交響詩」の感銘を深くすることがたびたびであった。私は琵琶湖を舞台にした歴史書や文学書はもとより、琵琶湖の生態系や水質などを主題にした図書や学術論文にも目を通した。資料を精読し、かつ名所旧跡を歩きまわり、湖畔近くに立つ神社仏閣にたたずむうちに、私は琵琶湖の尽きない魅力に取りつかれて行った。

2018/09/10

-

経産省、地震被災の北海道中小企業支援

経済産業省は6日、北海道胆振東部地震により道内179市町村に災害救助法が適応されたことを受け被災中小企業・小規模事業者への支援策を発表した。災害復旧貸付や別枠限度補償などを行う。

2018/09/07

-

なぜこうなってしまったんだろう?残念な県公式防災PR動画について考えてみる

災害時、行政職員の方が責められてしまうのは、辛いなあと常々おもっています。自らも被災しているのに、通常業務に加えて災害時の業務もこなさなければならないなんて大変だと私は思うので。

2018/09/07

-

大停電に備えてできることは?優先順位をつけた対応が必要

大地震で送電線などに直接大きな被害が受けなくても、発電と電気使用量の需給パランスが崩れれば停電が起きることはこれまで何度も指摘されてきたことだ。 1987 年7月 23 日の午後1時過ぎ、東京都などの 6 都県の 280 万戸で電力供給が停止し、最大3時間を超える大規模停電となった停電事故は、原因が猛暑によりエアコンなどの電力需要が大きく伸びて、その結果、送電線を流れる電流が大幅に増加し、送電の保護システムが次々と作動したことによるものだった。

2018/09/06

-

第3回【港区】700棟の高層マンションを守れ!(上)

東京都23区内の各自治体は、災害への対策に対して各地域に即した体制で過去の経験を活かしながら取り組まれています。地形、災害経験などハード・ソフト面の特性は一つとして同じ地域はありません。それぞれの地域で予測されていること、予防計画、また、今後の取り組みなど現在の状況を各行政区の方々、地域で防災に関する活動をされている方々に伺い、お伝えしていきます。ご自身が住んでいるまちのことはもちろん隣町や連携する可能性があるまちのことを改めて知っていただける機会となるよう取材を続けてまいります。

2018/09/06

-

備蓄サービスとシェルターに感動!

8月30日から9月5日までは防災週間でした。ということで、私が持ち歩いている防災ポーチをご紹介いただきました!ご参考にしていただけたら幸いです!

2018/09/06

-

【講演録】東京マラソンにおけるリスク対策

2007年から始まった東京マラソンは、これまで1度の中止もなく今年で12回目を数えます。主催は一般財団法人東京マラソン財団、共催は東京都、日本陸上競技連盟(日本陸連)、読売新聞社、日本テレビ放送網、フジテレビジョン、産経新聞社、東京新聞になります。前回の協賛社は30社でした。

2018/09/06

-

子供たちの命を守るために!学校の防災・危機管理について

今年の8月20日、埼玉県草加市新田中学校、小学校のほか幼稚園や保育園の先生約80名が集まって、地域の災害特性を踏まえた学校防災(特に地震と綾瀬川氾濫対策)として、下記のような内容で防災・危機管理ワークショップを行った。

2018/09/05

-

KDDI、台風21号支援でWifi無料開放

KDDI、ワイヤ・アンド・ワイヤレスは、台風21号に対する支援として11時から大阪府、和歌山県、岐阜県全域に設置されたau Wi-Fi SPOTの無料開放を開始した。

2018/09/05

-

ガスを早期復旧せよ!「復旧見える化システム」で迅速に情報発信

京阪神地区の都市部を中心として、およそ600万戸に都市ガスを供給する大阪ガス。6月18日に発生した大阪北部地震では一時11万2千戸のガス供給を停止したものの、1995年の阪神・淡路大震災以来培ってきた対応力で一週間後の24日には全戸のガス復旧を可能にした。早期復旧の決め手はなんだったのか。同社の地震対策について取材した。

2018/09/04

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)