自然災害

-

中小企業の海外進出に安全・安心を

世界最大級の保険グループであるアクサグループ。そのアクサグループの中でアシスタンスビジネスを提供するアクサ・パートナーズの日本法人であるアクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社では、日本商工会議所と提携して、会員中小企業向けに「商工会議所の海外危機対策プラン」を提供している。香港から来日したアクサ・パートナーズ・アジアCEOのジェローム・イッティ氏に話を聞いた。

2018/12/28

-

第9回【豊島区】(中)福祉の視点から防災に取り組む

前回、豊島区 総務部防災危機管理課 課長補佐 兼担当係長 ・櫻井俊哉さん、同課 訓練計画グループ・小川雄大さんに引き続き、今回は2018年4月に新設された保健福祉部福祉総務課「災害対策グループ」から、係長・大浦幹夫さんと中野靖子さんにお話をお伺いしました。

2018/12/28

-

代替拠点・札幌本社は災害時にどう機能したか

大手企業の本社が東京に一極集中するなか、東京と札幌に本社機能を分割した代替拠点体制をとるアクサ生命保険。9月6日の北海道胆振東部地震では、札幌本社が被災。大規模停電や交通寸断など都市インフラの混乱のなかで、4営業日6日間で平常業務に復旧できた。同社のBCP、本社2拠点体制はどう機能したのか。同社札幌本社代行の柏木勝俊氏と危機管理・事業継続部長の中川原尚人氏に当時の様子を聞いた。

2018/12/28

-

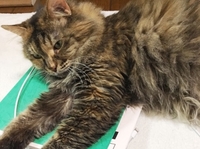

「災」の年、愛猫が亡くなりました

2018年がまもなく終わります。皆さんにとっては、どんな1年でしたか?今年の漢字は「災」になりましたが、私ににとっても、防災士として「災」によく関わり、学ばせてもらった1年でした。実際に個人的な災いもあり、「哀」の年にもなってしまいました。というのは、飼っている猫が12月初旬に亡くなったのです。

2018/12/27

-

命を守る家具転倒防止金具、ネジ穴原状回復免除!

今年も残すところあとわずかとなりましたね。本年度、最後の話題として、みなさまにGOODニュースをお届けできることになりました! 先日、昭島市が港区に続いて、公営物件などで家具の転倒防止を実施するのであれば、賃借人の原状回復義務を免除することにした話を書きました。

2018/12/27

-

災害時に電力会社サイトコピーし誘導

ヤフーは地方自治体などと災害協定を締結し、情報発信に注力している。11月19日に、主要電力会社で構成する電気事業連合会(以下、電事連)と、同様の協定を民間と初めて締結した。災害時に各電力会社のホームページのキャッシュサイトを開設し、停電など円滑な情報発信を図る。

2018/12/26

-

来年度にも企業など向け南海トラフ指針

内閣府を中心とした政府の中央防災会議は25日、「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方について」と題した報告書を公表し、手交式を実施。報告書の検討・とりまとめを行った中央防災会議のワーキンググループ(WG)の福和伸夫主査(名古屋大学教授・減災連携研究センター長)から山本順三・防災担当大臣に手渡された。M(マグニチュード)8.0以上の地震が起こった際は、被害がなかった地域でも続く地震に備えて津波の危険のあるエリアから1週間避難することなど、南海トラフ沿いで地震など最初の異常が起こった際の対応方針を記した。政府では地方自治体や企業の防災対応に役立てるためのガイドライン(指針)を2019年度にも策定する予定。

2018/12/25

-

大災害時には消防組織も被災する!

大規模災害が発生した際、被災者救助の最前線にいるのが、被災地域の自治体と消防組織だ。消防組織は、大きな災害に迅速に対応するため、大きい市は単独で、複数の市町村が組合をつくって「消防本部」を組織している。現在、各都道府県に10数~30余りの「消防本部」があり、全国では732拠点にのぼる。

2018/12/21

-

集中・効率化に歯止め、災害備え変革を

11日、内閣府を中心とした政府の中央防災会議は南海トラフ沿いで地震など最初の異常が起こった場合の対応について報告書のとりまとめを行った。M(マグニチュード)8.0以上の地震が起こった際は、被害がなかったエリアでも続く地震に備えて津波の危険のあるエリアから1週間避難することなど、最初の異常があった際の大まかな方針をまとめた。このとりまとめを行ったワーキンググループ(WG)の主査である名古屋大学教授・減災連携研究センター長の福和伸夫氏が今年の災害を振り返った。

2018/12/21

-

大阪へのバックアップ拠点誘致に注力

大阪府と大阪市は、首都圏に本社を置く企業に対し、バックアップ拠点を大阪に置くことを呼びかけている。税制優遇の対象にもなるほか、9割以上の首都圏企業がバックアップの必要性を認識アンケート結果もあり、今後も誘致を積極的に進める。

2018/12/21

-

第9回:AIで地震は予知できるか?

地震の予知は私たち日本人にとってある意味悲願でもあります。地震学者たちは長年にわたって地震予知の研究に取り組んできましたが、今一つ決め手に欠けるのです。地震発生のメカニズムはわかりますが、肝心のいつどのくらいの強さで発生するのかがはっきりしません。

2018/12/20

-

AI搭載ドローンでスタジアム警備

KDDI、セコム、テラドローンの3社は、18日、カメラやAI(人工知能)などを搭載したドローンを用いたスタジアム警備の実証実験に成功したと発表した。AIのほか気象や地図などの情報を組み合わせた運航管理システムで不審者を検知。現在は人の目や監視カメラが警備に使われている、大規模イベントでの活用を目指す。

2018/12/18

-

第62回:BCM担当部門に求められる他部門との協働

事業継続マネジメント(BCM)の専門家や実務者による非営利団体である BCI(注1)は2018年11月に新しい調査報告書「Continuity and Resilience Report 2018」(以下「本報告書」と略記)を発表した。これは事業継続に関連する分野である情報セキュリティ、リスクマネジメント、物理的セキュリティ(physical security)といった分野との関係を通じてBCMの役割を明らかにすることを意図してまとめられたものである。本稿では本報告書の中から、前述の各分野の担当部門との協働に関する部分をピックアップして紹介する。

2018/12/18

-

西南戦争後疲弊した鹿児島県を救った名知事・加納久宜

鹿児島市内を歴史散歩すると、西郷隆盛・大久保利通はもとより、幕末から明治期に国政を動かした薩摩閥の歴史上の人物の立像・史跡に至る所で出くわす。市内の旧県議会堂近くに、旧薩摩藩出身ではない元知事(華族)の見上げるような顕彰碑(頌徳碑)が立っている。加納久宜(かのう ひさよし)の顕彰碑である。加納が西南戦争後の疲弊しきった鹿児島県をいかに救ったか。その人生と功績を考える。今日の政治・経済政策や教育行政にも示唆するものがあろう。とりわけ政治行政に携わる者の資質を考えたい。

2018/12/17

-

「災」の1年、識者が教訓を語る

当サイト「リスク対策.com」は12日、「2018リスク総括セミナー」を東京都千代田区の全国町村会館で開催した。大阪北部地震や北海道胆振東部地震、平成30年7月豪雨のほか、相次ぐ台風など災害が続発。有識者がこの1年を振り返った。

2018/12/14

-

オーナーなどの車から給電して店内レジを稼働

内閣官房国土強靱化推進室は4日、「企業における事業継続~巨大災害時代における企業の備えと防災人材の育成~」と題したシンポジウムを北海道札幌市で開催した。9月6日未明に起きた北海道胆振東部地震において、道内に拠点をおく企業3社の災害対応や事業継続の先進事例を発表し、災害時でも経営損失を最小限におさえるBCP(事業継続計画)策定の重要性を学んだ。

2018/12/13

-

自宅離れられない被災農家に個別仮設

9月の北海道胆振東部地震の震源に近く大きな被害を受けた勇払郡厚真町・安平町・むかわ町で、地元で農業を営む被災者世帯などを対象に、自宅敷地内にトレーラーハウス型の仮設住宅を「個別供給」する試みが始まっている。安平町は5日、畑作農家の被災者3世帯に鍵の引き渡しを行った。トレーラーハウス型仮設住宅は平成30年7月豪雨で岡山県倉敷市で供給され、被災自治体が災害救助法の適用を受けて提供できる仮設住宅として定着しつつある。被災者世帯の敷地内に個別供給する仮設住宅は全国でも初めて。

2018/12/12

-

南海トラフ、後発地震備え1週間避難も

内閣府を中心とした政府の中央防災会議は11日、「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応ワーキンググループ(WG)」の第7回会合を開催。南海トラフ沿いで地震など最初の異常が起こった場合の対応について報告書のとりまとめを行った。M(マグニチュード)8以上の地震が起こった際は、被害がなかったエリアでも続く地震に備えて津波の危険のあるエリアから1週間避難することなど、最大2週間程度の警戒を呼びかけ。企業に対しても被害軽減への対応を推奨している。

2018/12/11

-

災害時の病院BCP、改めて議論に

一般社団法人日本医療資源開発促進機構は11月27日、第17回「都市防災と集団災害医療フォーラム」を開催した。今回は「今年の災害の総括と展望」と題して、豪雪・豪雨・台風・洪水・地震など多くの自然災害に見舞われた今年1年を振り返り、大災害時に病院などの災害支援拠点としての課題や今後の対策について意見交換が行われた。

2018/12/06

-

ドローン飛行支援地図と保険セット

ブルーイノベーションと損害保険ジャパン日本興亜、日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は5日、ドローン飛行支援地図サービスと保険をセットにした「SORAPASS care(ソラパス ケア)」を発売した。スマートフォンアプリで飛行支援地図が利用でき、国内初の業務用とホビー用どちらの用途もカバーする保険が付く。

2018/12/05

-

災害時でもカップヌードルを供給し続ける

「教科書通りに作ったBCPでは機能しない」。東日本大震災以降、BCPを構築してきた日清食品ホールディングスは、2017年からそれまでのBCPを根本的に見直す作業に着手した。同社が今もっとも重視しているのは、自社施設が被災するような災害時において、主要商品を供給し続けるために、各業務の意思決定を誰がいつまでにどう行うのか、その責任の所在とプロセス、時間制限の明確化だ。

2018/12/04

-

災害時の最新トイレ事情。国土交通省の動画とマンガは必見!

あと少しで12月。1年は早いですね!振り返れば、今年は災害の多い年でした。被災して、命が守られたその後に最初に困るのは何でしょう?連載を読んでくださっている方は即答できますよね。命が守られたら、次はトイレです。今回は災害時のトイレの最新情報をお伝えします。

2018/11/30

-

本当に効果的な火災防御訓練とは?

消防が行う各種訓練にはさまざまな目的がある。 実火訓練を行う場合も、状況予測訓練を行う場合も、管轄内の地域災害特性や季節的な二次的活動リスクなど、親シナリオと子シナリオを工夫することで、同じ時間内に行う訓練内容であっても、より深く、実践に即した内容にできる。

2018/11/30

-

スフィア基準について学んできました!

お片づけ防災芸人の赤プルです。少しだけお久しぶりになりました!前回、「話を聞いて衝撃を受けた内容を伝えたい!」と、書き始めたはいいけれど、全くまとまらない。頭抱えて思い切ってお休みさせてもらいました。

2018/11/29

-

日赤、幼児に危険気づかせる防災教材

日本赤十字社は8月下旬から全国約1600の幼稚園・保育園に対し防災教材「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん!」を無償で配布している。地図上に危険箇所を記入する図上訓練の要素を取り入れ、幼児に災害時の危険をわかりやすく説明できるようにしている。

2018/11/28

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)