2018/09/14

防災・危機管理ニュース

「そのボランティア活動は本当に有効性が検証されたものなのか?と思うことがよくあります。あらゆるものの判断基準が情緒的で、正面から議論できない雰囲気になっているんです」と指摘するのは、神奈川県川崎市在住の高田昭彦氏(54)。 東京都内の事務機器メーカー・富士ゼロックスに勤める高田氏が災害ボランティアを始めたのは2004年の新潟県中越地震の時。地震直前まで仕事で居住していた新潟県柏崎市が被災し、少しでも復旧に役立ちたいと思い活動を始めた。これをきっかけに現在まで14年間、さまざまな被災地で災害ボランティアに携わり、今でも月1~2回のペースで福島県内の旧避難指示区域に通う。ボランティア活動への参加者は東日本大震災以降、かなり増えてきたが、実際にボランティア活動を経験するなかで、いくつか課題も見えてきたという。

ボランティア活動の質低下

まず高田氏が危惧するのは、ボランティア活動全体の質が落ちていること。東日本大震災以降、災害ボランティアの活動が広まったことで、未経験者の割合が急激に増えたことが要因と考えられる。ボランティアの裾野が広がったことで、一部では経験者の数が増えて質が向上している反面、未経験者の数の方が圧倒的に多く、全体として活動の質が落ちてしまっているという。

例えば今回、平成30年7月豪雨で水没した家屋の「泥出し」。現場の作業では床下に流入した泥を掻き出す必要があるが、効率よく作業をするためには床材をバールで剥がしたりノコギリで切る必要がある。その際に、本来必要のない箇所まで誤って剥がしてしまったり、内装壁を汚泥などでよごしてしまう例も見受けられるという。

「作業全体の趣旨や流れが十分伝わっておらず、間違ったまま広まってしまうことも少なくない」と高田氏。「被災者は、家財が傷つけられてもボランティアの気持ちを考えれば感謝するしかない。こうした実態は被災地の外に届かず、改善が進まない」(同)。

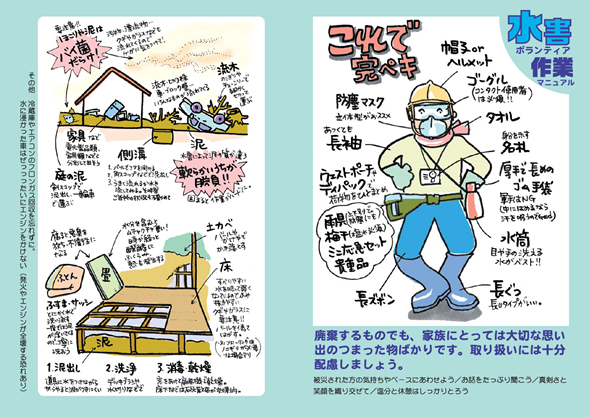

ボランティア初心者の装備不足も問題となっている。これまでは「ボランティアが被災地で事故や病気になれば逆に迷惑を掛ける。自分の装備の準備や体調管理はすべて自分でするという暗黙のマナーがあった」と高田氏は語る。

ところが最近は十分な装備のないまま参加するボランティアも少なくない。「未経験で装備を持たない参加者のために、ボランティアセンターは捨て手袋やマスク、熱中症対策飲料などを用意する。気軽に参加できるのはよいことだが、ますますボランティアの装備のレベルが下がってしまう」という悪循環に陥る。

マイナスを言えない雰囲気

もう一つ高田氏が心配するのが、ボランティア参加者の精神状態について。「ボランティアは『共感』を大事にするあまり、理屈は嫌われるし、否定的な意見も敬遠される」。その結果、孤立や対立化するボランティアも散見されるという。

被災者とボランティアをマッチングさせるボランティアセンターは、自治体の管理のもと、民間の社会福祉協議会、地域のNPO・NGO、青年会議所などが運営している。「仲の良い同士で集まって話をすることがあるが、考え方の違う人とは交流が無い」縦割りならぬ仲間割り状態になりがちだ。こうした組織体制になる背景として高田氏は「ボランティアセンターに法的位置づけがなく、自治体など行政は社会福祉協議会に任せきりで、実態を把握できていないのでは」と推測する。オープンな組織体制がつくりにくく、外部ボランティアや被災地住民が意見すらできない環境になりやすいという。

「外部から疑問の声があがっても『被災者は喜んでいる。第三者が口を挟む必要はない』と事務局や関係者が応じるだけで、建設的な議論ができない。中身が議論されないまま、多数派と少数派の力関係だけで意見が収れんしてしまう『沈黙の螺旋』が起きている」と高田氏は指摘する。

専門家と自由に議論できる場づくりを

こうした状況を改善するにはどうすればよいか。

ボランティアの質について高田氏は、「特に震災直後の段階では、経験者と初心者がペアを組む」など質向上のしくみを組み込むことを提案する。今後災害ボランティア活動が裾野を広げていくためには、現状のような経験者と初心者の圧倒的な不均衡による弊害は一時的には避けられない。が、高田氏は、問題点を明確にして、皆が意識するようにすれば、影響を最小限にできるし、解決策も見つかるはずだと、前向きにとらえている。

ボランティアセンターの組織体制については、根本的にはボランティアセンターの法的位置づけを確保する法改正が望まれるが、今できる改善策として、「ボランティア活動のあり方やノウハウについてオープンに議論できるプラットフォームの構築」を提案する。現地で活動するボランティアが体験したことや感じたことは有効であることは間違いないが、ある場面では衛生・医療・建築土木・介護・心理など専門家とコミュニケーションが必要な場面も多いと見る。「専門家とボランティアに携わる人とのコミュニケーションを密にして、何か気づいたことがあれば自由に議論できる環境を提供することが急務」と高田氏は指摘する。

少しずつではあるが、改善の兆しもある。

何人かのボランティア参加者が「泥出しの際、床下地材や内装壁に養生したら汚れずに作業ができた」と自身の知見をSNSで共有するようになった。「よい事例が共有されていくことは現状の改善につながっていくはず」(高田氏)。具体的な技術標準を打ち出すボランティア団体も出てきた。「まだまだ基準を一本化するのは難しいが、なぜ、そうする必要があるのという議論は始まりつつあり、ガイドラインなどにつながっていくことが望ましい」(同)。

被災地で活動するボランティア団体は「他団体と方向が違っても何も言わず、無関心を装うことが美徳」とされ、お互いに交流する機会が少なかった。こうした状況に対する問題意識から、熊本地震を契機に「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク」(http://jvoad.jp/)など、災害ボランティア団体同士をつなぐNPOの活動も注目されるようになった。

「西日本豪雨の被災地ではまだ災害ボランティア不足が続いている。専門家のアドバイスや被災者の声に耳を傾けて、大いに参加してほしい」。

(了)

リスク対策.com:峰田 慎二

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方