-

被害を前提にした本格的な議論が必要

10月7日(木)夜に発生した千葉県北西部を震源とする地震では、首都圏の5都県で重傷4人を含む計43人の負傷が確認された。地震の影響で交通機関は大きく乱れ、影響は翌日の通勤時間帯も続いた。最大2万3000人の犠牲者が想定される首都直下地震にそう備えればいいのか?

2021/10/11

-

都市部で起きる地震で注意すべき10の事態

震度5強ぐらいの揺れをもたらす地震は毎年数回は起きているが、人口密度が高い都市部では、このぐらいの揺れでも大きな被害をもたらす危険があるため注意が必要だ。都市部で発生する地震において、特に注意すべき点をまとめた。

2021/10/08

-

東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その2)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介していく。

2021/10/08

-

東日本大震災から10年の変化 ~耐震工学やリスク評価の観点から~(その1)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第2回研究会が7月16日に開催され、関西大学社会安全学部教授の高鳥毛敏雄氏と同学部教授の一井康二氏がそれぞれ講演した。シリーズで講演内容を紹介していく。

2021/10/01

-

サステナブル時代における企業のBCP対策

昭電とリスク対策.comは8月31日、オンラインセミナー『サステナブル時代における企業のBCP対策』を開催した。雷害対策、地震対策、水害対策の三つの自然災害への対応に加え、コロナ禍で一気に加速したデジタル化で重要性が増しているセキュリティ対策を加えた四つのリスクへの対応について、有識者が対策のポイントを解説するとともに、昭電が具体的なソリューションの提案を行った。

2021/09/21

-

企業の停電対策はどこまで進んだか

2018年の北海道胆振東部地震から3年が経つ。道内ほぼ全域の295万戸が最長2日間にわたって停電する大規模な全域停電(ブラックアウト)が起きた。その際、見事な対応で注目を集めた企業が北海道内に1100店舗のコンビニエンスストア「セイコーマート」を展開するセコマだった。

2021/09/06

-

AIを活用した防災・減災システムの熊本市での実証プロジェクト

災害科学とAI/機械学習技術の融合によりバーチャルな世界にデジタルツインを構築し、実際の世界で起こり得る事象をシミュレーションにより再現して防災に役立てるシステムの紹介。現在、熊本市で実証プロジェクが行われている。

2021/08/12

-

余震とは何か東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(3)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第1回シンポジウムが4月30日に開催された。テーマは「東日本大震災から10年、地震学の進展と課題」で、東京大学大学院情報学環教授の酒井慎一氏が講演した。3回に分けて講演内容を紹介していく

2021/07/04

-

地震の予知・予測は難しい東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(2)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第1回シンポジウムが4月30日に開催された。テーマは「東日本大震災から10年、地震学の進展と課題」で、東京大学大学院情報学環教授の酒井慎一氏が講演した。3回に分けて講演内容を紹介していく

2021/06/25

-

いくつもの地震が連動して大地震をもたらした東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(1)

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第1回シンポジウムが4月30日に開催された。テーマは「東日本大震災から10年、地震学の進展と課題」で、東京大学大学院情報学環教授の酒井慎一氏が講演した。3回に分けて講演内容を紹介していく

2021/06/21

-

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

第145回:事例から学ぶ、ネットワークおよび調整能力の重要性

今回紹介するのは、英国のRoyal Academy of Engineeringによる、レジリエンスの強化にエンジニア的な視点を採り入れることを提言した報告書。タイプの異なる4つの緊急事態を事例に、そこから得られた教訓がまとめられている。

2021/06/15

-

地震動を入力するだけでリアルなVR地震体験

地震観測装置メーカーの白山工業は、任意の地震動記録を指定形式で入力するだけで、建物・高さに応じたリアルなVR地震体験が可能な地震体験装置「地震ザブトン+SYNCVR」を提供する。防災訓練やBCP訓練を目的とした1日利用の出張運用サービスから、イベントや企画展での短期レンタル、施設常設の長期レンタルなど、目的や場所に応じた利用を提案する。

2021/06/02

-

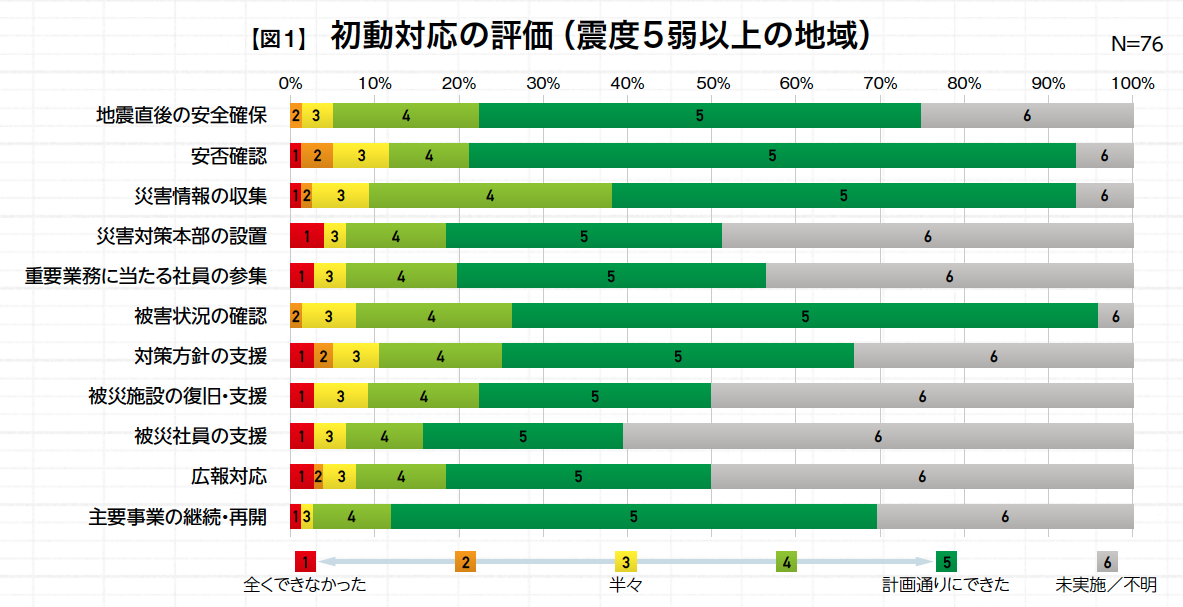

初動対応は、ほぼ問題なし福島県沖を震源とする地震対応アンケート

リスク対策.comは2月13日深夜に発生した福島県沖を震源とする地震による企業の被害状況や対応の課題などを明らかにすることを目的にアンケート調査を実施しました。有効回答は計168件。うち、震度5弱以上を観測した地域(市町村)に本社や支社、営業所、工場などの拠点があるとした回答について分析しました。

2021/04/19

-

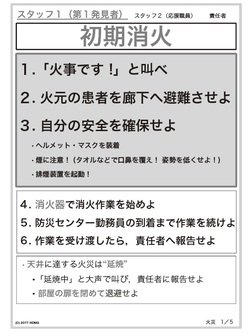

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

モバイルバッテリーの発火対策 災害時はどうなるの?

防災に関する商品開発も進んでいます。今回は、近年、火災事故が増えているリチウムイオン電池用の消火フィルムを紹介します。

2021/03/18

-

初動対応でBCP以外に必要な要素地震想定シミュレーション型アンケートその2

リスク対策.comは、地震災害時の自社の被害状況や対応状況について具体的にイメージをしながらアンケートに回答してもらう「シミュレーション型アンケート」を実施しました。前回は全体の回答結果の傾向を解説しましたが、今回は回答結果から見えてきた防災やBCPの課題を解説します。

2021/03/15

-

危機管理の要諦

山間部の集落を襲った津波~教訓は生かされたか~

東日本大震災、私は福島県の山の中で津波が発生したと聞いて現場にかけつけた。目にしたのは水がなくなったため池。須賀川市にある藤沼ダムは、地震の揺れで堤体が決壊し、水が一気に山の斜面を流れ落ち、山腹にある集落を飲み込んで8人の死者・行方不明者が出た。あれから10年、ため池の対策はどこまで進んだのか。

2021/03/01

-

施設の代替拠点確保やエレベーター対策に課題地震想定シミュレーション型アンケート

リスク対策.comは、地震災害時の自社の被害状況や対応状況について具体的にイメージをしてもらいながらアンケートに回答してもらう「シミュレーション型アンケート」を実施しました。現時点における防災やBCPの全体的なレベルを把握することが目的。。『1月〇日(平日)の夕方、震度6強を観測する大規模な地震が発生した』と想定し、発災から2日目まで合計28 のシナリオに対してどのような備えをしているか、どのような対応を取れるかを尋ねました。

2021/02/05

-

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

今、防災で環境省の事業が熱い! 自治体も民間企業も対象

環境省は、脱炭素と防災の一挙解決を目指し、さまざまな助成金を打ち出しています。令和3年からの事業には、至る所に「防災」の文字を見つけることができます。今回はその一部を紹介します。

2021/02/03

-

12月の危機管理・防災ニューストピック【自然災害・国土強靭化】気候変動に危機感増す

危機管理・BCP担当者がおさえておきたい最近の出来事を1か月分総まとめ。今回は「自然災害・国土強靭化」のカテゴリーから、12月のニュースをピックアップしました。自社の取り組みのおさらい、振り返りにご活用ください。

2021/01/07

-

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

災害後にトイレを復旧させる場合の驚きの新実験結果。「通水テストよりまず大を流す」ってどういうこと!?について

今回は、「災害後にトイレっていつ流せるようになるの」という大問題について。マンションでの被災を想定した災害時のトイレの使い方を紹介します。

2020/12/11

-

建築の防災的課題はハードでなくソフトにある

新型コロナウイルスの影響から脱し切れない日本社会。感染流行下の列島をたびたび豪雨が襲い、各地は複合災害への対応を余儀なくされている。近い将来の発生が予測される首都直下地震や南海トラフ地震も、抜本的な手が打たれないまま。だが、社会が変わろうとしている今は、これまでの防災を見直し、そのあり方を変えていく好機でもある。建築分野から都市防災や災害医療に携わる摂南大学の池内淳子教授に、現在の住まいやまちが抱える課題と解決策を聞いた。

2020/10/30

-

コロナ対応から見えてきた課題と強化すべきポイント

新型コロナウイルスの感染拡大に加え、近い将来の発生が予想される巨大地震、激甚化する風水害、事業継続を脅かす事象は増える一方だ。が、数多の危機を乗り越えて得た教訓は大きい。これまでの取り組みの何が機能し何が足りないのかが明らかになってきた。地震・津波を想定した事前対策に早くから取り組んできた鈴与グループの後藤大輔室長に、見えてきた課題と強化すべきポイントを語ってもらった。

2020/09/25

-

「防災の日」に日本最大級の安否確認一斉訓練 トヨクモ

企業向け安否確認システム「トヨクモ安否確認サービス2」を提供するトヨクモ(東京都品川区、山本裕次社長)は9月1日の防災の日、同サービスを利用する648の企業や団体とともに一斉訓練を実施。約20万3000ユーザーが参加した。「これだけ大規模な安否確認の訓練を実施しているのは当社だけ」と、マーケティング本部の平山翔太氏。「参加された皆様は、訓練結果の分析レポートをさらなる防災力アップに活用していただきたい」と語る。

2020/09/24

-

体感震度をシェアして防災利用

JX通信社は、同社が運営するニュース速報アプリ「NewsDigest」で、震度計では捉えきれない細かな地域ごとの揺れの「体感」を収集・表示する「精密体感震度」機能を新たに提供する。まばらに設置された震度計を人の「体感震度」で補い、より早く、より正確に防災情報として役立てる取り組み。地震学者の慶應義塾大学・大木聖子准教授監修のもと、産学連携のプロジェクトで開発した。

2020/08/21

-

宮城県沖地震42年 陸閘閉鎖システム開始 感染症踏まえ防災訓練

2020/06/13

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)