2014/05/26

防災・危機管理ニュース

解説セミナーに150人が参加

本誌リスク対策.comは5月21日、都内で地区防災計画の解説セミナーを開催し、企業のBCP担当者ら150人が参加した。

講師は、同制度のガイドラインを中心になってまとめた内閣府政策統括官(防災担当)付普及啓発・連携担当参事官付総括補佐の西澤雅道氏と同参事官付主査の筒井智士氏。

地区防災計画は、昨年改正された災害対策基本法に盛り込まれた制度で、本年4月から施行されている。従来、行政の防災計画は、国レベルの防災基本計画と、地方レベルの都道府県および市町村の地域防災計画を定め、防災活動を実施してきたが、東日本大震災においては自助、共助、公助のうち地区単位の「共助」の重要性が浮き彫りになり、昨年の災害対策基本法の改正で、地区単位の居住者と事業者等が行う自発的な防災活動に関する地区防災計画制度が新たに創設された。

本制度では、市町村防災会議が、地域コミュニティにおける防災活動計画を地区防災計画として市町村地域防災計画に規定することができるほか、地区居住者等 は、地区防災計画の素案を作成して、市町村防災会議に対して提案を行い、地区防災計画を市町村地域防災計画に規定することができる。

西澤氏は、「地区防災計画制度の概要と先進事例」と題して、内閣府が今年3月に発表した「地区防災計画ガイドライン(概 要)」や「地区防災計画ガイドライン別冊-地区レベルの防災活動の取組事例」などについて講演。「どんなに立派な計画であっても、実行できなければ価値はない。どんなに簡単な計画でも、自分たちがやれることを明記して、自ら行動することに価値がある」と話した。

一方、筒井氏は、昨年8月に内 閣府が発表した「事業継続ガイドライン第三版」と地区防災計画の関係性について講演し、「地区防災計画ガイドラインに記載されている“地区居住者等”の意味は、地区防災計画には居住者だけでなく、事業者も大事な役割を果たすということ。事業継続ガイドラインの第三版では、個社の取り組みに加えて企業間、地域、業界における連携を強調した。事業者はBCP策定で得たスキルを地域に役立ててほしい」と話した。

参加者からは「地域住民や企業が地区防災計画を行政に提案しても、受け入れてもらえないのではないか」との質問が出され、西澤氏は「受け入れられない場合は、明確な理由を示すことが法的に義務付けられている。また、継続的に提案できる制度なので、行政と意見交換をしながら進めてほしい。そうした対話の中から顔の見える関係が築き上げられ、 相互にとってより良い計画ができていく」と答えた。

【当日の講演内容(映像)】

閲覧にはID・パスワードの発行(無料)が必要になります。希望者は以下から登録してください。

ID&PWをお持ちの方は再生ボタンをクリックしてください。

当日の資料販売はこちら⇒

9割が地区防災計画制度に前向き

参加者アンケートから

リスク対策.comでは、今回のセミナー参加者に対してアンケート調査を実施。参加者150人のうち108人から回答が得た。

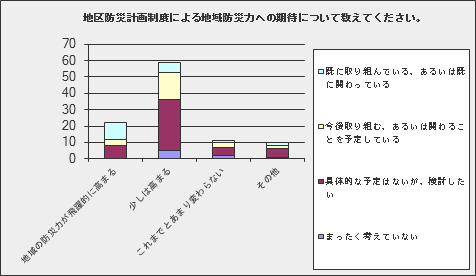

その結果「地区防災計画に今後取り組む可能性はあるか」との問いに対して、「既に取り組んでいる」「今後取り組むことを検討している」「予定はないが検討したい」の前向きな回答が9割を占め、地区防災計画に対する関心の高さがうかがえた。また、「地区防災計画制度による地域防災力への期待」については、「防災力が飛躍的に高まる」、「少しは高まる」が全回答の8割に上り、前述の「今後取り組む可能性」の回答とクロス分析したところ、「すでに取り組んでいる」 と答えた人ほど、「飛躍的に高まる」という回答が多い傾向が明らかになった。主な結果は以下の通り。

【アンケート調査結果】

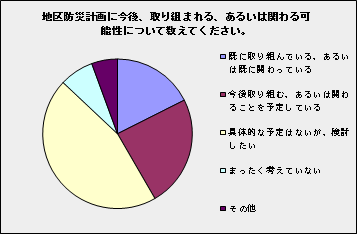

Q1.地区防災に今後取り組まれる可能性、あるいは関わる可能性があるか?

「既に取り組んでいる」が17.59%、「今後取り組むことを予定している」が24.07%、「予定はないが検討したい」が45.37%で、全体の9割弱(87%)の回答者が地区防災計画に対して前向きの考え方を示していることが分かった。

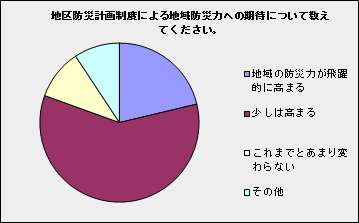

Q2.地区防災計画制度による地域防災力への期待は?

「防災力が飛躍的に高まる」が21.30%、「少しは高まる」が59.26%で全回答の8割(81%)を占めた。

また、すでに地区防災に取り組んでいると答えた人ほど、「地域の防災力が飛躍的に高まる」という回答が多い傾向が明らかになった。

Q3.地区防災計画を推進する上で懸念している点は?

「リー ダーがいない」が最多で53.85%、以下、「やる地区とやらない地域の差が出る」(39.42%)、「地域の協力が得られるか分からない」 (38.46%)、「行政の協力が得られるか分からない」(36.54%)など、いずれも高い数値で、まだまだ計画策定に対して不安も残ることが浮き彫り になった。

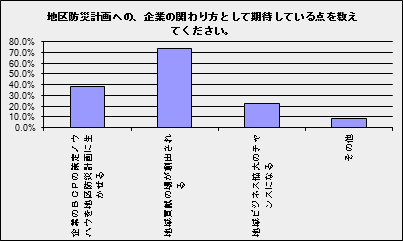

Q4.地区防災計画への企業の関わり方について期待している点は?

「地域貢献の場が創出される」が73.27%で最多。「企業のBCPの策定ノウハウを地区防災計画に生かせる」(38.61%)、「地域ビジネス拡大のチャンスになる」(22.77%)と続き、個々の企業についても地区防災計画参加への意欲が高いことが分かった。

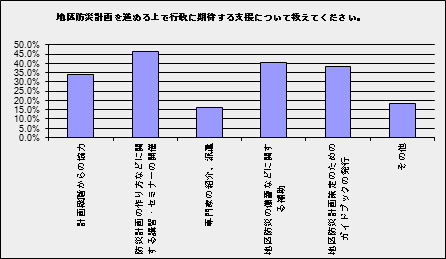

Q5.地区防災計画を進める上で行政に期待する支援は?

「防災計画の作り方などに関する講習・セミナーの開催」が最多で46.15%。そのほか「備蓄等に関する補助」(40.38%)、「地区防災計画策定のためのガイドブック作成」(38.46%)など、行政に対しては具体的な対応策を求める回答が多かった。

【当日の講演内容(映像)】

閲覧にはID・パスワードの発行(無料)が必要になります。希望者は以下から登録してください。

ID&PWをお持ちの方は再生ボタンをクリックしてください。

当日の資料販売はこちら⇒

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方