心理的負荷評価表が拡充

精神障害の労災認定基準が改正されました

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

2023/09/07

ニューノーマル時代の労務管理のポイント

毎熊 典子

慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社

仕事によるストレスが関係した精神障害についての労災請求件数は、年々、増加傾向にあり、令和元年以降は、2000件を超えています。近年の社会情勢の変化や労災請求件数の大幅な増加を踏まえ、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討が行われ、令和5年7月に報告書が取りまとめられました。この報告書を受け、厚生労働省は、精神障害の労災請求の審査をより迅速かつ適切に行うことを目的として、令和5年9月1日付通達により「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。

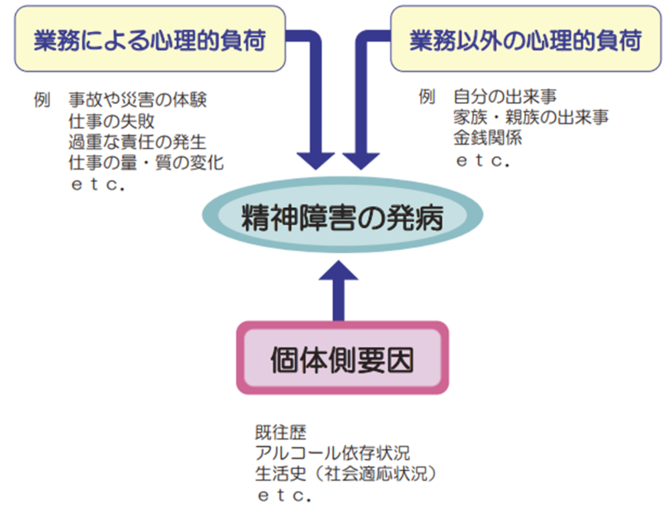

精神障害は、仕事のよるストレスや私生活でのストレスと、そのストレスへの個人の対応力の強さとの関係で発病に至ると考えられています。発病した精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限られます。

労災と認定するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

|

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること |

②の業務による強い心理的負荷が認められるかどうかは、労働基準監督署の調査に基づき把握した業務による出来事を、「心理的負荷による精神障害の認定基準」の別表1.「業務による心理的負荷評価表」の「具体的出来事」に当てはめ、心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」の3段階に区分して評価し、判断されます。

ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事

おすすめ記事

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方