2015/06/02

ニュープロダクツ

あらゆるデバイスに対応する危機管理ポータルサービス

「BCPortal」

高い安全性と優れたコストパフォーマンスが導入の決め手

大手ゼネコンの大林組が緊急時における従業員とその家族の情報共有をサポートするために運用しているウェブサイトが「緊急時ポータル」だ。従来、自社開発のポータルを利用していたが、サーバーなどの運用環境の整備とスマートフォンやタブレットを含めたあらゆるデバイスに対応するため、システムの更新を計画。インフォコム株式会社の危機管理ポータルサービス「BCPortal」を導入し、2015年1月から運用を開始している。大林組が「BCPortal」を導入した決め手とは?同社防災情報センター所長の丹羽克彦氏(写真左)と同担当課長の前野仁氏(写真右)に聞いた。

被災現場にいち早く駆けつけ、道路や鉄道など社会インフラの早期復旧、施工物件の被害状況確認や応急処置に当たる建設会社の大林組では、9000人を超える従業員とその家族への情報伝達および情報共有のため、通常の安否確認システムのほか、複数のツールで緊急時のコミュニケーションが図れるよう2004年から「緊急時ポータル」を運用している。同社防災情報センター所長の丹羽克彦氏は「従業員が素早く被災地で活動するために、ご家族にも情報を提供し、共有する場が必要だと考えました。ご家族の安否や被害状況がうやむやでは仕事に取り組めません」とその重要性を説明する。

「緊急時ポータル」にはスムーズな情報共有のために連絡掲示板を設置。会社からの指示・伝達事項のほか、避難場所や備蓄品などの情報を送り、家族も安否や住宅の被害状況などを書き込めるようにするなど、双方向性を重視している。東日本大震災の際にも社宅とその周辺の被害状況などが家族から書き込まれ、状況把握に役立ったという。

「緊急時ポータル」の開設から10年が経過。システム自体が古くなり、デバイスの環境も大きく変化した。丹羽氏は「スマホやタブレットの利用者が急増して、従業員や家族が使う端末も多様化した。さまざまな端末やOSでも確実に表示できるシステムを求めていた」と語る。

「緊急時ポータル」の更新のために複数社のシステムを検討した結果、インフォコムの「BCPortal」の導入を決めた。「BCPortal」を選んだ理由は、多様なデバイスに対応できるだけでなく、自分たちでメンテナンスするサーバーを必要とせず、常に最新の環境が提供されるクラウド型のサービスが自社のシステムに適していたためだ。また、インフォコム社のデータセンターで管理する安全で堅牢なシステムにもかかわらず、コストパフォーマンスが優れていたからという。同社防災情報センター担当課長の前野仁氏は「ランニングコストを考えると自社システムよりインフォコムさんが有利でした。また、こちらでHTMLを書く必要がなく、簡単にデザインでる操作性のメリットがありました」と評価する。

従業員の約半数が首都圏に勤務する同社では被害が最大になる首都直下地震を想定し、家族を含め1万人の同時アクセスも想定している。今後は訓練を通じて従業員の要望を集めつつ、「BCPortal」が提供する防災情報の組み込みも検討し、さらなる充実化を目指すという。

危機管理ポータルサービス「BCPortal」

発災時に情報を効率的に集約して管理し、従業員の確実な情報共有と円滑なコミュニケーションをサポートする危機管理ポータルサービス「BCPortal」。見やすいレイアウトで誰もが使いやすいのが特徴だ。

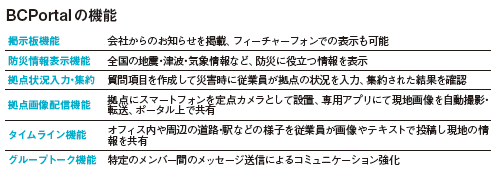

基本となる機能は「掲示板」と「防災情報表示」「拠点情報入力」だ。整理した情報や従業員への指示やメッセージを「掲示板」に表示することでより早く情報を伝達、共有できる。地震や台風などの災害情報や気象警報などを伝える「防災情報表示」は、災害情報の配信に定評があるレスキューナウ社が担当する。建物や人的被害などを入力する「拠点情報入力」のデータは、管理者に逐次メールで知らされる。またCSVファイルとしてダウンロードもでき、災害対策本部や担当者が被災状況を把握しやすい仕組みになっている。画像で被災状況を一目で確認できる「拠点画像配信」機能も付帯。

スマートフォンとタブレットの場合、専用アプリでより便利に使うことができる。使い慣れたSNSのように時系列で情報を発信し共有する「タイムライン」や、複数メンバー間でメッセージ共有する「グループトーク」は、部門やメンバーを限定し、セキュリティ性の高いクローズドな環境でやり取りが可能だ。また、一部の機能はフィーチャーフォンでも利用できるため、スマートデバイスの普及はこれからという企業でも全社導入が容易に行える。さらに、オプションで用意されたスマートデバイス向け「防災カードアプリ」には防災のプロが考え抜いた初動対応マニュアルが盛り込まれ、発災時の安全行動や応急手当法などをナビゲートする。

停電時などで暗い状況でもスマートデバイスで閲覧ができ、常に携帯するデバイスにインストールすることで、イザという時にいつでも役立つ情報にアクセスできる点が強みだ。

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方