2014/09/25

ニュープロダクツ

公益財団法人日本ケアフィット共育機構

災害の現場で見落とされがちな介助技術と防災の専門知識とを兼ね備え、高齢者や障がい者をサポートできる人材育成を目指して創設された資格が、公益財団法人日本ケアフィット共育機構が認定する防災介助士だ。「防災では自助、共助が非常に重要ですが、一般の人にはまだ十分に浸透していません。基礎的な防災力を身につけると自分や家族、大切な人を守れるようになる。民間レベルの防災力アップのために作られた制度が防災介助士です」と語るのは日本ケアフィット共育機構の理事・向笠高弘氏だ。

日本ケアフィット共育機構では、サービス介助士や認知症介助士の資格制度も設けている。サービス介助士とは、高齢者や障がい者をサポートするために必要な心構えと知識、介助技術を取得する資格で、有資格者は現在11万人を超え、金融、輸送、サービス業など業種を問わずさまざまな場面で活躍している。鉄道会社の職員が車いす利用者の乗降を手助けしているシーンをよく目にするが、その職員の多くもサービス介助士だ。このサービス介助士の資格を元に新たに設けられたのが防災介助士だというが、両者の違いはどこにあるのだろうか。

「高齢者や障害のある方が街の中や日常の生活で困ったり、迷ったりしているのを手助けするのがサービス介助士。災害の現場で自由に行動できない高齢者や障害のある方をサポートするのが防災介助士です」と同機構の共育室室長でインストラクターも務める冨樫正義氏は説明する。「災害時に周りを見て、気遣いのあるサポートをするのが防災介助士ですので、より深い知識と技術が必要になります」(冨樫氏)。

防災介助士の能力が発揮されるのは、例えば多くの人が集まる避難所だ。移動や搬送のサポートだけでなく、視覚障がい者に配慮して建物の壁に沿って通路を設定したり、車いすの通行に必要な通路幅を行政の担当者に提案できる。視覚・聴覚に障害のある方に対する情報の伝え方などについてもアドバイスやサポートできる点など多岐にわたる。

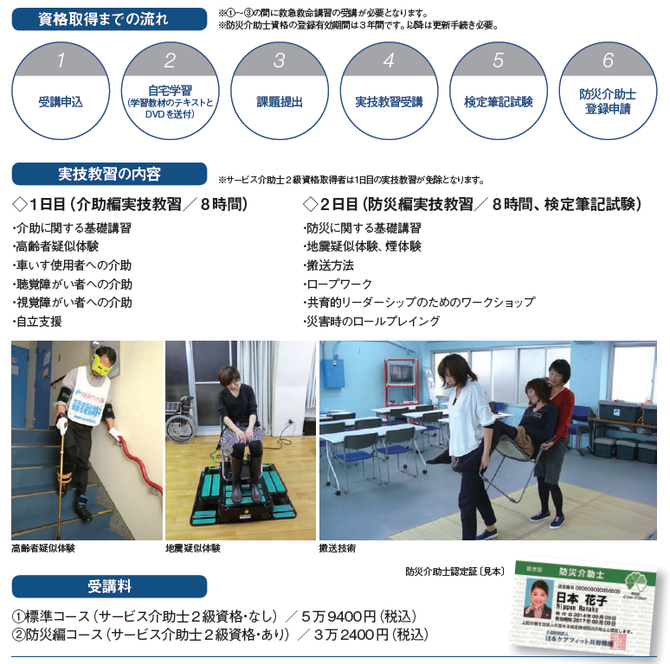

「講義は実技教習による実体験を重視しています。高齢者の疑似体験や介助技術、搬送方法を身につけることで、現場で必要とされるサポートに自分で気づけるカリキュラムになっています」と向笠氏。防災介助士の資格取得にはテキストを用いた自宅学習から始まり、課題提出、実技教習を経た上で筆記試験に合格しなければならない。

2011年の設立からこれまでに防災介助士の資格を取得者したのは自治体や企業の防災担当者、NGOやNPOの職員など数百人にのぼる。今年の6月には米国から自主防災組織(CERT:Community Emergency Response Team)の指導者を招き研修を行った。この研修には米国連邦緊急事態管理庁(FEMA)によって標準化された市民向けの訓練プログラムを防災介助士のためにアレンジして利用した。

「現場経験の豊富なCERTインストラクターの指導でレベルアップを図りました。米国は自己犠牲の精神ではなく、自分を守って初めて他者の手助けができるという考え方です。基本的な話ですが、装備も含めて十分な準備がないと対応しない。判断基準が明確になりました」と向笠氏はその成果を語る。

東京消防庁などで職員に高齢者や要援護者に必要な配慮について講演も行っている冨樫氏は「高齢者や要援護者に気配りできる防災の専門家は少ない。防災はどうしても男性が中心になってしまう堅いイメージ。防災介助士は自分と家族、大切な人を守りサポートするファーストステップ。女性が防災に参加するきっかけにしてもらいたい」と今後の抱負を語った。

公益財団法人ケアフィット共育機構 防災介助士事務局

〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-2-6

Tel 0120-0610-64

http://www.carefit.org

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方