初夏の突風―5月の気象災害―

竜巻の予測は技術的に難しい

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2022/05/05

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

本連載「気象予報の観点から見た防災のポイント」は、2019年11月に「初冬の突風」でスタートした。第31回目となる今回は、初回とは季節が正反対の「初夏の突風」をとりあげる。

2012(平成24)年5月6日12時35分頃、茨城県常総市北部で発生した竜巻は、時速約60キロメートルで東北東へ進み、つくば市北部の商店街を通過して、約18分後の12時53分頃、筑波山麓で消滅した。この竜巻が通った被害域の幅は約500メートル、長さは約17キロメートルであった。この竜巻により、全壊181棟を含む1058棟の建物が被害を受けた。これは、我が国における1つの竜巻による被害としては最大規模である。また、死者1名、負傷者37名のほか、車両の横転、樹木・電柱・信号機の倒伏、停電(約2万1000世帯)などの被害があった。

2012年5月6日は、上記の竜巻を含め、茨城県、栃木県および福島県で合計4つの竜巻が相次いで発生した。竜巻は発達した積乱雲に伴う現象だが、決して偶発的に発生するものではない。気象予報の観点からは、竜巻の発生しやすい気象条件というものがある。

積乱雲と言えば、夏空にそそり立つ入道雲を思い浮かべる人が多いかもしれない。それは、強い日射により地面が熱せられて対流が起こり、上昇気流に伴ってできるものである。そうしたメカニズムで発生する積乱雲に伴う雷は熱雷(ねつらい)と呼ばれる。しかし、熱雷は局所的、単発的で終わることが多く、同時多発的に竜巻が発生するような気象状況にはなりにくい。

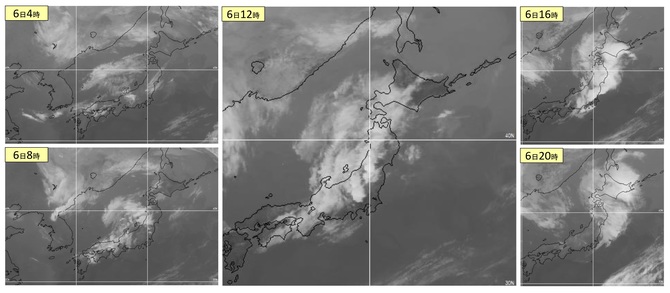

ここで、2012年5月6日の気象状況を調べてみる。図1に、4時間間隔の5枚の気象衛星赤外画像を並べてみた。6日4時には、黄海南部から西日本にかけて、東西にのびる細長い雲域があった。その中で、白い斑点のように見えるのは積乱雲である。この時点では、この雲域は日本海の雲域とは分かれている。

6日8時になると、積乱雲を主体とする雲域が、九州から北陸にかけて広がっている。4時間前に比べ、反時計回りに少し回転し、西南西~東北東の走向になった。また、全体として雲域の白さが増し、積乱雲が発達していることが分かる。この時刻には、雲域の北端が日本海の雲域にくっついた。

6日12時の画像は縮尺を変え、他の時刻より拡大している。注目する雲域が四国から中部地方、東北地方を経て、津軽海峡にまで広がり、南西~北東の走向になった。雲域はいっそう白さを増し、雲頂温度が低下していることを示すが、それは積乱雲が発達して雲頂高度が高くなったことの表れである。関東平野や会津盆地付近にはひときわ白く輝く発達した積乱雲が認められ、この時刻の前後に、これらの積乱雲に付随して、複数の竜巻が発生した。この時刻の画像では、積乱雲を主体とする雲域の北部が、日本海に元々あった雲域に侵入している。

6日16時には、東海沖から関東、東北地方を経て北海道にまで、積乱雲を主体とする雲域が広がり、全体としてさらに反時計回りに回転して、その走向は南南西~北北東になった。関東地方の積乱雲は特に発達し、雲頂が圏界面に達している。この時刻には、この雲域は日本海にあった雲域を凌駕し、両者は一体となりつつある。

6日20時には、この雲域は房総半島付近から三陸沿岸、北海道を経て、オホーツク海南部にかけて南北にのび、16時間前の最初の画像に比べると幅がかなり広がった。これは、このじょう乱が単なる積乱雲の集合体でなく、低気圧に伴う雲域として組織化していることを示す。

図1によって、5月6日に発生した合計4つの竜巻は、1つの雲域の中に生じた兄弟のようなものであることがお分かりいただけたであろう。積乱雲を主体とする細長くのびる雲域が、走向を徐々に反時計回りに回転させながら、全体として東北東へ移動した。その中で、竜巻を発生させた発達した積乱雲は、雲域の南東側の縁に存在していた。

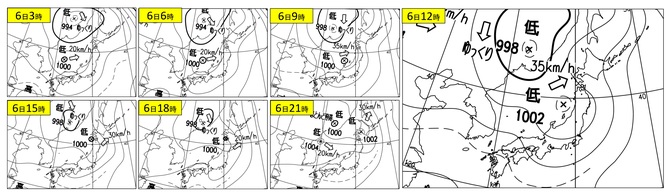

図1の気象衛星画像からは、細長い形をした気象じょう乱が本州付近を通過したことがイメージされるであろう。しかし、当日気象庁から示された地上天気図は、その期待を裏切る。図2に、気象庁が公表した3時間間隔の7枚の速報天気図を並べた。速報天気図は、観測時刻の約2時間後に公表される。図2においても、6日12時の図を他の時刻より拡大している。

この日は、日本の北方の大陸上に、発達を終えた動きの遅い低気圧があり、その南の日本海を東北東へ進む別の低気圧があった。図2によれば、日本付近は日本海の低気圧を含む気圧の谷になっている。その気圧の谷は、低気圧とともに全体として東進していたが、気象衛星画像の雲域から想像されるような鋭さはなく、ぼんやりとしていて、捉えどころがない。

図2の中で、他の時刻より拡大して示した6日12時の地上天気図を詳しく観察しよう。描かれている等圧線は基本的に4ヘクトパスカルごとだが、日本海の中心気圧1002ヘクトパスカルの低気圧と、中ロ国境付近の998ヘクトパスカルの低気圧については、それぞれの中心気圧を示す補助等圧線が破線で記入されている。このほか、九州北部を通る1010ヘクトパスカルの補助等圧線も見られる。

この図は奇妙だ。本州の東海上に並んだ4ヘクトパスカル間隔の3本(1012,1008,1004)の等圧線の間隔は狭いが、その西側の本州上で、1004ヘクトパスカルの等圧線と、低気圧中心に近い1002ヘクトパスカルの補助等圧線との間隔が広がっていて、気圧の傾きが不揃いになっている。このような不自然な天気図を、筆者は「間の抜けた天気図」と呼ぶが、調べてみると、たいていは実態を正しく表していない。この気圧の谷の実態を詳しく調べるため、6日12時における日本国内のデータを調べてみた。その結果を図3に示す。

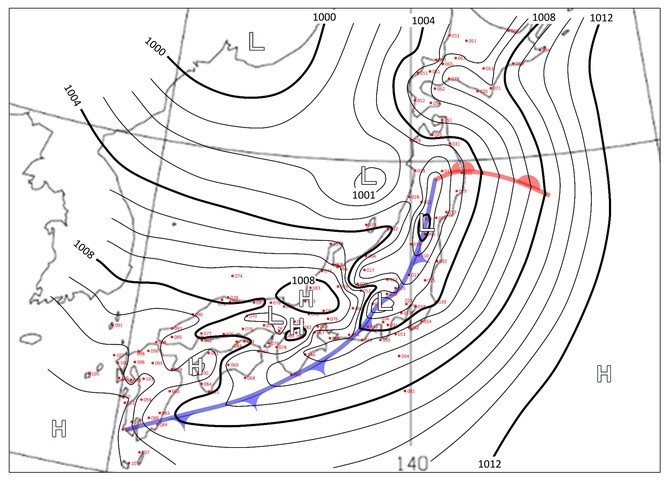

図3は、気象官署(旧測候所を含む)のデータを用いて、6日12時の気圧分布の細かな特徴を明らかにしたものである。等圧線を観測データに忠実に、1ヘクトパスカルごとに描いた。読者は、図3が図2の12時の図と同時刻のものであることに驚かれるかもしれない。

図3によれば、本州付近は東北地方から関東、東海地方を経て、西日本の太平洋側にかけて、鋭い気圧の谷になっていることが分かる。それは、一言で言えば、寒冷前線とみなしてよいものであるが、図2にはそれが示されていない。このような相違は、解析者の現象理解の相違に起因しており、どちらが正しいと決めつけることは危険であるが、描かれた図から得られる情報は大いに異なる。筆者が「間の抜けた天気図」と呼ぶのはそういう意味からであり、そのような図を真に受けると大変なことになる。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

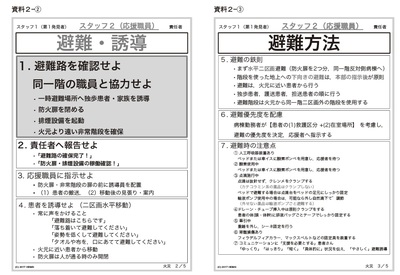

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方