2018/06/18

安心、それが最大の敵だ

体育伝習所の教官へ

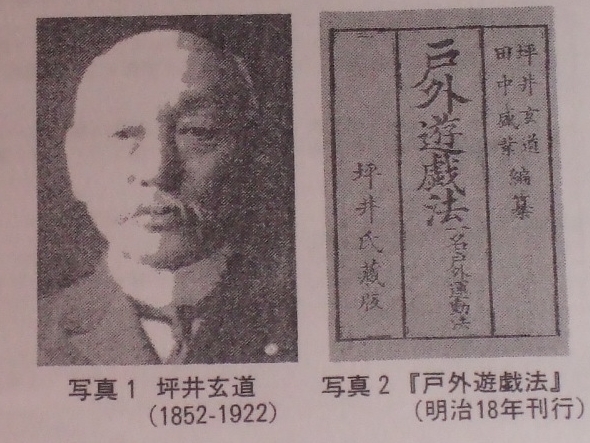

文部大臣・田中不二麿はアメリカの教育事情を視察した後、アメリカの教育制度を取り入れ日本の教育制度の改革を断行した。これが体育面にもあらわれ、文部省は明治11年10月に布達第5号をもって文部省直轄の体操伝習所を設置することになり、日本初の官立体育教師養成学校ならびに体育研究所として発足することになった。体育伝習所の主幹(所長)には東京高等師範校長伊沢修二が兼任し、田中不二麿の努力によってアメリカ・アマスト大学教授ヒッチコックの推薦を得て同校卒業生・医学博士ジョージ・アダムズ・リーランドが招聘され体操教師となった。リーランドの通訳者選考の結果、アメリカ人教師スコットの教授法を通訳した実績に基づき坪井玄道を起用することとなり仙台から呼び寄せた。坪井が体操教育に専心する端緒が開かれたのである。医師を目指したことのある坪井は医学博士リーランドに親近感を持った。坪井は26歳であった。

体育伝習所の初代教員として発令されたのは次の通りである。主幹・伊沢修二、教員・リーランド(普通体操、体操論)、平岩恒保(英語、物理)、坪井玄道(通訳、英語、数学)、川崎典民(解剖生理、健全学)、荒野文雄(漢文、作文)、溝口耕平(図画)。同伝習所は、明治12年(1880)4月、東京府神田区一ツ橋(当時)で開校し25人の生徒を入学させた。体操伝習所の構内からは軽やかなワルツや行進曲のピアノ演奏が聞こえて道行く人の耳目を集めた。生徒たちの体操を伴奏するドイツ人クララ夫人の弾くピアノの軽快なメロディであった。

リーランドは東京高等師範学校をはじめ、東京大学予備門(今日の東大教養課程)などエリート校でも体操術を教えた。彼の通訳はどこでも坪井の担当であった。リーランドが指導した体操術は19世紀半ばに発表されたアメリカ人ダイオルイス考案の手持ち用具(棒やダンベルなど)を活用した体操であり、この他に体育論も講義した。体育論は体育に関する医学的な理論をまとめたもので、解剖学、生理学、衛生学的見地から見た体操論である。体育思想としてはイギリスの哲学者ハーバート・スペンサー流の3育主義(知育、徳育、体育)の流れに沿ったものであった。明治14年(1881)リーランドは任期を終えて帰国した。玄道はその後を受け継ぎ体操教師の養成にあたった。坪井は回想している。

「リーランド氏の教授を生徒の前で通訳するのが、私の職務であったが、書物の講義と違って、技術に関する事なので、常に生徒に授業する前に、私はリーランド氏から其日の課業を実際に学んでおいて、それから授業に出ることにして居たので、私はいつしか一人前の体操の教師となって了(ルビしま)った。(中略)。私は体育に非常に熱心になって了ったので、とうとう(リーランドの)其後を引き受けて体操の教師として世に立つようになった」(「教育50年史・体操伝習所の設置」)。

明治14年6月、29歳の玄道は旧幕府旗本の斎藤三理(かつみち)の次女・志うと結婚した。この時志うは14歳だった。

- keyword

- 安心、それが最大の敵だ

- サッカー

- 坪井玄道

- 日本サッカー協会

- 筑波大学

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方