2014/05/25

誌面情報 vol43

ソーシャルメディアは活用できるか

災害時情報共有システムを考察

TIS株式会社 公共・宇宙事業本部公共ソリューション推進部長 林伸哉氏(左)

岩手大学地域防災研究センター教授 越野修三氏(中)

リスク対策.com編集長 中澤幸介(右)

中澤:林さんは、システムの開発会社として、今後、災害対応に有効に活用できる情報についてどのように考えていらっしゃいますか?

林:災害時にシステムを有効活用することについては、さまざまなハードルがあることを理解していますが、東日本大震災では、FacebookやTwitterなどソーシャルメディアの情報が有効活用されました。こうしたソーシャルメディアのような情報共有の手法を災害対策に活用できると考えています。実際、災害対応にあたられてきた越野先生はいかがお考えでしょうか?

越野:確かにソーシャルメディアの情報の中には被災者ニーズに関する重要な情報が入っているし、それらを活用できれば災害対応にも役立てられると思います。しかし、災害時のように資源が少ない中では、情報の正確さが求められます。ソーシャルメディアから吸い上げた膨大な情報の中から、正確なものを拾い出すことは現状では難しいかもしれません。

中澤:ソーシャルメディアには誤・偽情報が含まれることも多く、東日本大震災でもデマなどが問題となり、そのままでは情報収集の手段に活用することはできません。

一方、ロンドンオリンピックでは、民間のコンサル会社がソーシャルメディアの活用方法として、GIS上で公的な機関の発表情報は赤色、複数の人が同じ場所から発信したような情報は黄色、1人だけが発信したような情報は青色など、情報の信頼度を色分けで示すシステムを開発しました。

ソーシャルメディアを活用し、災害時に住民から被災状況を収集するには、いわゆるビッグデータの活用が今後の大きな課題です。

林:ソーシャルメディアの利点は、手軽さと情報の伝達性です。これを生かし、完全実名制などにして、情報の信頼性を高めた上で、利用するシステムがあります。例えば、職員や、災害対応にあたる関係機関、あるいは避難所の運営に係る民生委員のような方々だけでも専用システムで情報が共有しあえるようにしたらいかがでしょう。

複雑なシステムを使って入力しなくても、モバイル端末から手軽に打ちこみ、それが共有できるようにしておけば、災害時など外から応援部隊を受け入れた際でも、特殊な端末を用意しなくても、また大した教育を行わなくても、彼らが持っているモバイル端末から簡単に情報共有が図れると思うのです。

越野:それなら信頼性は高まると思います。ただし大切なのは、どの時点で、何のために、どのような情報をどの範囲で共有するかを決めておくことです。災害対応は時間との勝負です。すべての情報をあらゆる人の間で共有しようとすれば、それは判断を遅らせる要因になり、災害対応の妨げにもなりかねません。

中澤:越野さんは、災害対応の現場において、どのようなシステムがあればいいとお考えですか?

越野:震災の時に欲しいと思ったのは、地図上に被害や道路状況、避難所などを簡単に示せ、どこで何が起きているか一目瞭然になるシステムです。GPSによる位置情報のついた写真もプロットすることで状況把握がしやすくなります。今ならスマートフォンで現場スタッフが情報を収集しながら被災状況を確認していくこともできるでしょう。基本的には地図情報が最も重要だと考えています。

今までは電話や無線で入ってきた情報を直接、地図にプロットしていていました。実際に正確な画像があがってくれば対策の正確性は増し、対応も容易になるかもしれません。

それから、内閣府がとりまとめた「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」のように、水害や土砂災害の対策で設ける雨量や河川水位の基準点を、各自治体に合わせて設定し、基準を超えると知らせてくれるシステムがあれば、注意喚起という点で役に立つと思います。

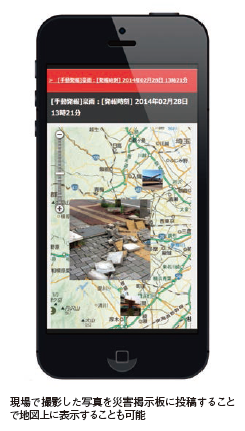

システム「Bousaiz」表示画面

しかし、矛盾するようですが、最終的に状況を把握し、判断するのは人間です。例えば、市街地の一部地域の情報だけ抜け落ちた空白領域があれば、「おかしい」とシステムが判断できるか、それを信じていいのか。情報共有システムはあくまでも補助という位置づけと認識しておくことが大切です。

林:私どもの「Bousaiz」は、東日本大震災における情報ネットワークの課題や、情報の信頼性、情報の一元管理・共有などに関する課題を解決する目的で開発しました。

組織内で利用するシステムのため、完全実名制で信頼度の高い情報が、スマート端末により共有することができます。情報公開範囲についても必要に応じて柔軟に設定することができます。

もちろん、地図情報とも連動もしていますので、どこで何が起きているのか、誰が、どんな対応をしているのかが分かります。Facebookのように人間の見た感覚を文章や写真でそのまま入力できますので、より正確な情報として伝えることができる、いわばコミュニケーションツールです。

中澤:大切なのはシステムを使う人。どのような目的で、どのような情報を、どの範囲で共有するのか、情報マネジメントをしっかり考えておくことが重要だと思います。

誌面情報 vol43の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方