2014/05/25

ニュープロダクツ

TIS株式会社は、災害時の迅速な初動対応を実現する危機管理情報共有システム「Bousaiz」の販売を開始した。

東日本大震災では災害対応の要とも言える「初動の72時間」で様々な混乱をきたし、甚大な被害をもたらした。「Bousaiz」はプライベートクラウド基盤を使用することでサーバそのものの被災を免れるようにしたほか、スマートフォンやタブレットでも入力ができるようにインターフェイスを配慮。身近なデバイスでの情報共有を可能 にした。災害対応の明暗を大きく分ける危機管理情報共有システムの開発コンセプトを探る。

TIS株式会社は、金融機関をはじめ、公共機関、製造、流通、サービス業など、業界のインフラを支える様々なシステムの構築を40年以上にわたって手掛けてきた 国内有数のシステムインテグレーター。企業や自治体の基幹業務を知り尽くしたTISがこのたび販売を開始した危機管理情報共有システムが 「Bousaiz」だ。

2013年に矢野経済研究所が全国200の自治体(都道府県は含まず)に対して行った防災情報システムに関する調査によると、安否確認システムを導入している自治体はわずか17%、災害掲示板に至ってはわずか6%の導入という結果が出た。ただ、防災システム自体への関心は高く、地域によって多少の温度差はあるものの、全体の55%の自治体は防災情報システムについて関心を示す結果となった。

「Bousaiz」 は以上のようなリサーチ結果を踏まえ、開発コンセプトを「被災しないシステム」「被災状況の共有と一元管理」「身近なデバイス利用」に集中。「災害時の迅速な初動対応に本当に必要なシステムは何かをコンセプトにシステムを開発しました」と同社公共・宇宙事業本部公共ソリューション推進部長の林伸哉氏は話す。

3つの大きな特長

「Bousaiz」の特長は大きく3つある。まず1つ目がプライベート(占有型)クラウドで提供するシステムだ。これはクラウド基盤上に利用者ごとに仮想的なプライベート環境を設けるシステムで、個人情報などの機密情報を守りながら初期費用、運用コストも大幅に削減できるメリットが ある。また、利用者ごとに独自機能の開発やシステム連携なども対応可能で、クラウド基盤は要望にあわせて選ぶことができる。

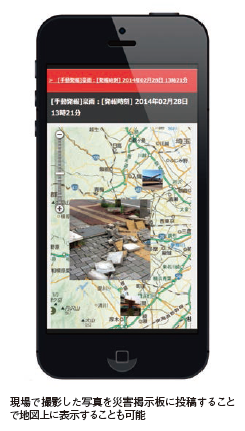

2つ目は情報の「時系列管理」災害。発生時には、気象庁発表の速報にもとづくYahoo! 災害速報と連動し、安否確認が立ち上がり、自動的に登録メンバーに発報され る。もちろん、台風や雪害など局部的な災害に対しては手動発報も可能だ。安否確認ではまず「安全」「困難」「危険」の3つから自分の状況を選択する。する と、自動的に「災害掲示板」が生成され、掲示板に写真などの情報を織り交ぜながら自分の状況を書き込むことができる。モバイル端末の位置情報を「オン」に しておけば、地図情報とも連動。状況や写真情報が自動的に地図に貼り付けられ、全員で情報を共有することも可能だ。

3つ目はマルチデバイス対応。PCだけでなくスマートフォンやタブレットでもストレスなく利用できる。このシステムのユニークな点は、あらかじめ部署ごとにグループを作成 しておくことで、自分が所属するグループ全員の安否状態を把握することができる点だ。例えば同じグループのメンバーが危険な状態にあれば自ら助けに行くこ ともできるし、他のメンバーが救助に向かっている状況が掲示板で確認できれば自分は対策本部へ駆けつけるといった行動の選択が可能になる。

も う1つユニークなのは「グループ」の考え方だ。通常の部・課単位でのグループ分けはもちろんのこと、複数の部署を横断した「グループ」設定も可能。さらに は消防や警察、教育機関などとのグループや、災害協定を締結する団体とのグループ設定も可能にした。共有先を広げることで、被災時の初動における様々な団体とも情報の共有を実現している。もちろんDMAT(災害派遣医療チーム)などとの情報共有は今後必須になってくるだろう。ある程度対応が落ち着いた段階では、オプション機能として必要な情報をフォーマットにあわせて、エクセルに出力することで報告書の作成も可能だ。

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方