2017/11/15

防災・危機管理ニュース

過去の災害の教訓生かされず

水門の情報が共有されず

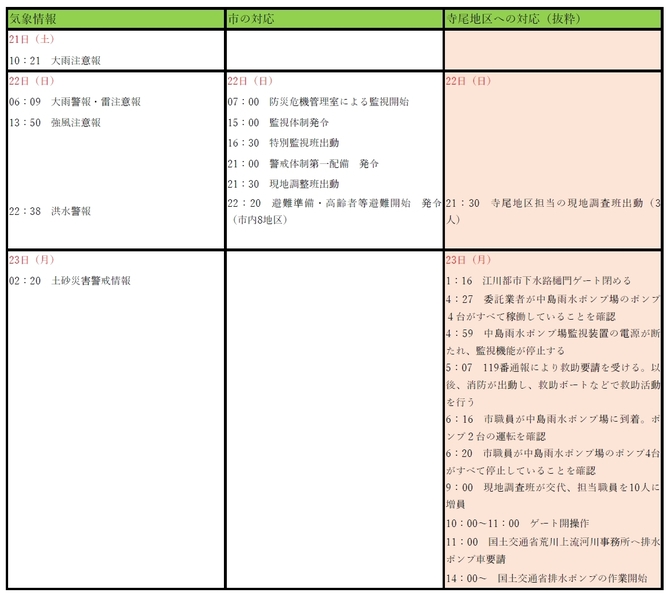

10月30日、11月11日と2回にわたり寺尾地区で開催された住民説明会では、水門が閉じたことや、ポンプ施設が壊れた情報が市民に通達されず、避難情報も出されなかったことについて市への批判が相次いだ。

川合善明市長は、寺尾地区に避難情報を出さなかった理由について「内水による避難というのは通常なかなか考えにくく、内水が上がった場合、避難によりかえって危険な状況を招くため、屋内の高いところに避難していただくのが安全対策になると考えた」と答弁。

一方、22日の22時20分に避難準備・高齢者等避難準備開始を発令した他の地区については「河川の水位が避難判断水位に迫っていて、河川が氾濫すると多くの被害が発生することから、水位が上昇する前に避難を早めてもらうために出した」と理由を語った。

内閣府が2015年8月に示した「避難勧告の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」(改訂版)では、「小河川・下水道等による浸水や下水道からの溢水による内水氾濫については、屋内の安全な場所で待避すれば命を脅かされることはほとんど無いことから、避難勧告等の発令対象とはせず、各人の判断で危険な場所から避難することを基本とする」と書かれており、市長の判断は結果的にこれに則した形となった。

が、住民からは「せめて水門が閉じるという情報をもらえたら車は動かせた」など厳しい意見が相次いだ。大河内徹危機管理監は「水門が閉じたのは初めてのことで、ここまでは想定できていなかった。水位を計測して経過を観察していたが、水位の上昇が早くて皆さんにお伝えすることができなかった」と陳謝した。

河川課では、水門が閉じた場合における対応マニュアルが作られていないことを明かした。弊社の取材によると、水門が閉じた情報は同じ庁内でもただちに共有されておらず、県や寺尾地区に隣接するふじみ野市にも伝達されなかった。河川課担当者によると「水門は新河岸川の水位が8.8m以上のときはゲートが自動で閉鎖する。その情報は河川管理者(河川管理課)にファックスで、いついつ動作したという履歴として入ってくるが、それが防災危機管理室に転送されるわけではない」という。

常総市の水害の教訓生かされず

鬼怒川の決壊をもたらした2015年9月の関東・東北豪雨では、鬼怒川に流れ込む八間堀川の水門が閉じポンプが止まったことで、八間堀川の水があふれ常総市の市街地一帯が浸水し、水門管理者と関係機関における情報連携が課題となったが、こうした教訓は生かされなかった。

また、市では国土交通省荒川上流河川事務所からの要請を受け、台風など大きな被害が想定される場合における時系列での関係組織との対応計画「タイムライン」を昨年5月に策定したが、新河岸川や江川都市下水路への対応は含まれておらず、連携する関係組織も荒川上流河川事務所だけで、県や他の市町村は含まれていなかった。

罹災証明書を出してない

市の対応で、もう1つ問題なのが罹災証明書の発行だ。2013年に改正された災害対策基本法では、「東日本大震災に際しては、市町村によって、罹災証明書の発行の前提となる住家被害調査の実施体制が十分でなかったことから、罹災証明書の交付に長期間を要し、結果として被災者支援の実施そのものに遅れが生じた事例も少なくなかった」とした上で、罹災証明書を遅滞なく交付することを市町村長の義務として本法に位置付けた。

市町村は、内閣府の被害認定基準に基づいた住家被害の調査に従事する職員の育成や他の地方公共団体等との連携確保など罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保に平常時から努めなければならないことになっている。

しかし、台風21号の被災者に対して、川越市は「被災証明書」という様式を使用し、現地調査も職員の聞き取りによる簡略化したものとした。窓口である福祉推進課では「床上か床下かさえ判断できれば税(金)の減免上問題がないと聞いていた。被災証明書にも住宅の被害が書き込めるようになっているので、罹災証明の発行が必要とされた人に対しては被災証明の文字を罹災証明に変えて発行をしている」としている。

今回の台風21号では隣接するふじみ野市でも被害が出たが、同市は災害直後から「罹災証明書」の申請を受け付け発行している。ただし、こちらも被害調査は床上か床下かだけかを確認するだけの簡易な方法が採られている。

被災者支援に詳しい長岡技術大学准教授の木村悟隆氏によると「災害対策基本法の改正後は、罹災証明書の発行は自治体の責務となっており、それを履行しないのは明らかな法律違反。川越市の税条例施行規則でも被害の度合いに応じて3段階で減免となっているにもかかわらず、実際に行っていることは床下と床上の認定だけで矛盾している」と指摘。

今回の災害は自宅を失った被災者に最大300万円を支給する住宅再建支援制度の対象には当てはまらず、市では床上被害を受けた世帯について5万円だけを見舞金として支給しているが、木村氏は「近隣市町村と相談して県の制度の活用を考える努力は必要。いずれにしても罹災証明は被災程度の証明になることから不可欠になる。例えば、小千谷市は今年7月のたった17件の床上浸水でちゃんと罹災証明のための調査をし、見舞金は30万円を出した」と話している。

求められる住民意識の向上

一方、住民自らも防災対策を見直す必要がある。2015年8月に内閣府から発表された「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の冒頭には「一人ひとりの命を守る責任は行政にあるのではなく、最終的には個人にある。住民の生命、身体を保護するために行うべき市町村長の責務は住民一人ひとりが避難行動をとる判断ができる知識と情報を提供することであり、住民はこれらの情報を参考に自らの判断で避難行動をとることになる」と記されている。

床下浸水の被害を受け、車を失った住民の一人は「避難情報が出ていたら、車や家電を守ることができたのに」と話していたが、避難情報は、あくまで住民の生命を守る1つの情報であることを改めて認識し、豪雨が予想される場合の行動について日頃から考え、同時に住宅や家財、車両などの保険の加入状況についても見直してみることが大切だ。

災害対策基本法の改正では、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的な防災活動を推進する地区防災計画制度が新たに創設されたが、こうした制度を活用して、地域特有の災害被害についての対応をルール化していくことも検討してみてはどうだろうか。

(了)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方