2017/10/18

ニュープロダクツ

日本IBMは12日、災害時などにダウンしたシステムを自動復旧させるソリューション「IBM レジリエンシー・オーケストレーション」を発表した。ライセンス価格は保護対象とする仮想マシン1台につき12万3800円~(税抜き)。11月1日から提供開始する。

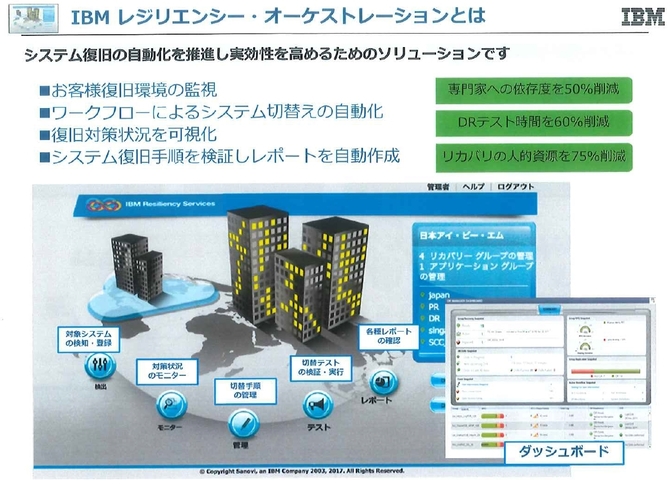

IBM レジリエンシー・オーケストレーションは、個々のシステム単位で本番環境から復旧環境へ切り替える従来の方法ではなく、業務単位でシステム復旧を捉えてシステム復旧の手順を標準化し、人を介することなく自動化にてシステム復旧をうことができるソリューション。

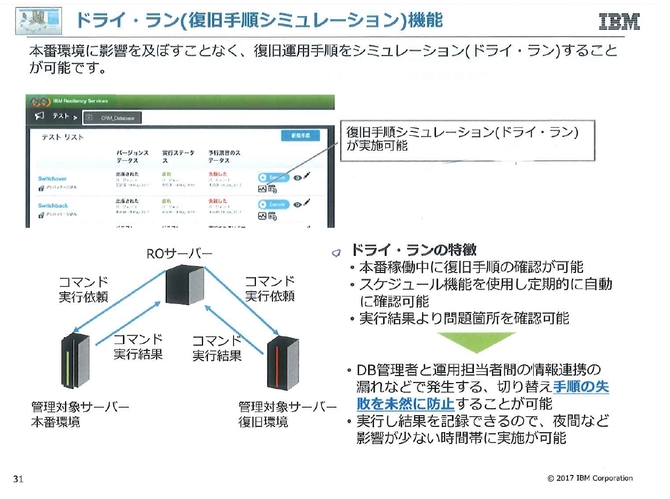

「ドライ・ラン」と呼ばれる本番環境と並行してシステムを検証できる機能を搭載したほか、ダッシュボードではRPO(目標復旧時点)、RTO(目標復旧時間)、データ同期状況を可視化。リカバリー対応状況を分かりやすく把握できるようにした。

クライアント側は、すでに構築済みのシステム復旧の仕組みを生かすことができるため、コストを抑えた対策が可能だ。

発表会に登壇した同社グローバル・テクノロジー・サービス事業部レジリエンシー・サービス事業部長の高瀬正子氏は「災害時のシステム復旧について「復旧のリハーサルが十分にできない」「手順が属人化し、対応要員も不足している」など、顧客からさまざまな課題が上がっていた。今回のソリューションでは、それらの課題の解決のためにシステム復旧を含めた自動化を可能にした」と自信をのぞかせる。

提供方法はクライアント側で導入・運営するソフトウェア、クラウド型マネージドサービス、IBMアウトソーシングの一部として利用するという3つの方式から選択できる。

「ドライ・ラン」機能で毎日でもリハーサルが可能に

IBMレジリエンシー・オーケストレーションの主な機能はRPO、RTOやシステムごとの対策状況が可視化された「ダッシュボード」、実績のあるワークフローを活用した「ワークフロー」、本番環境と並行した検証機能「ドライ・ラン」、そしてそれらの実行結果が自動記録される「レポーティング」の4つだ。

同社レジリエンシー・サービス事業部の内山豊和氏によると、特に「ドライ・ラン」機能に関しては、個別の段階で対応するものは存在するが、今回のような統合されたソリューションのなかで展開するのは非常に珍しいとのこと。もともと「ドライ・ラン」とは、消防における用語の1つで水を使わない消火訓練を指す。

高瀬氏は「これまでの企業システムでは、しばしば開発者と運用者の間で情報連携ができていないことがあり、開発側の変更が運用者に伝わらず、復旧シミュレーションが失敗することも多かった。ドライラン機能を使えば、毎日提示にリハーサルを行うことができ、復旧手順を確認することもできる」と話す。

これまでは、復旧対策はシステムごとに管理方法が異なるため、リハーサルするにもための事前準備も日程が合わなかったり、対応要員が不足していたりと課題が多く、年に一度開催するのも非常に難しいこともあるという。同氏は「オーケストレーションの自動復旧化の技術であれば、リカバリーの時間は50%、リハーサル時間は80%、レポート作成は95%削減でき、リカバリ―要員も5~10倍効率化できる」としている。

■ニュースリリースはこちら

システム復旧の自動化ソリューション 「IBM レジリエンシー・オーケストレーション」

http://www-03.ibm.com/press/jp/ja/pressrelease/53287.wss#release

(了)

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方