2017/09/25

安心、それが最大の敵だ

戊辰戦争と幕府支援新聞

幕末日本を二つに分けて戦われた戊辰戦争と新聞報道について考えてみたい。戊辰戦争の最中、新政府軍と旧幕府軍が江戸で対峙した慶応4年(1868)2月から、上野の山の戦争で彰義隊が敗北を喫する5月にかけて、江戸や新開地の横浜に「佐幕派の新聞」(幕府支援・薩長批判の新聞)が続々と発刊された。いずれも木版刷り、2つ折の半紙を10枚ほど綴じ合わせた和本様の小冊子で、内戦関連の報道・評論を中心に、3日か4日に1回発行されている。「新聞」という新たなメディアが幕末の戦乱の中で誕生したことは注目に値する。

創刊順に列挙すると、「中外新聞」を手始めに「内外新報」「中外新聞外編」「公私雑報」「江湖新聞」「遠近新聞」「横浜新報もしほ草」「日日新聞」「この花新書」「東西新聞」「陸海新聞」などである。「佐幕派の新聞」は、劣勢に立った旧幕府軍(徳川軍)のため言論で新政府軍に抵抗した。江戸市内の徳川びいきの江戸っ子の歓心を買うためでもあった。同時に薩長連合の専横に一矢を報いんとしたのである。

明治初期の言論人を考えるとき、主流をなしているのが旧幕臣たちであったことは象徴的な史実である。洋学者で日本人による最初の雑誌や新聞である「西洋雑誌」「中外新聞」を発行した柳河春三はすでに紹介したが、「朝野新聞」を発行して政府批判や時事風刺などに名筆を揮(ふる)った幕臣・成島柳北、「郵便報知新聞」に拠って反政府の論陣を張った幕臣・勘定奉行栗本鋤雲(じょうん)、「東京日日新聞」社長、主筆として明治期の有力な言論人だった幕臣・福地桜痴(おうち)「横浜毎日新聞」主筆の幕臣・島田三郎などである。福地が新聞界に身を投じた動機は佐幕的意見や心情を表明するためであった。

「戊辰の変に際し、余は非恭順論者の一人にて維新の王師に反対するの念をいだきたりしかども、地位は卑し腕力は無し、むなしく悲憤慷慨して口角に沫(ルビあわ)を吹き無益の舌をふるうにとどまりて亳(ごう)も実際に影響するところあらざりき。しかるにこの年(明治元年)の三月ごろより新聞紙の刊行突然として起こりたり。・・・・これを見て余は大いに喜びこれぞ余が自説を世上に試みるの機関なりと考えたり。」(福地桜痴「新聞紙実歴」)。

明治藩閥政府に対して批判的な彼ら旧幕臣言論人たちが拠り所としたのは、彼らが代々生きて来た武家社会の倫理・見識であり江戸っ子文化であった。知識人成島柳北の場合は、政府の言論弾圧にたいして彼が馴(な)れ親しんできた江戸文化(風刺や諧謔)によって対抗した。投獄も恐れない旧幕臣たちが新聞報道の主力であった時代は、彼らが引退したり他界するにつれて幕を閉じていった。しかし権力にたいして反骨精神を貫くべきであるとの近代ジャーナリズムの原型はこの時に旧幕臣言論人によって形づくられた。

遣米使節団と小栗忠順

幕末史を語る時、幕府側の重要人物として私は幕臣・勝海舟をまずあげたい。と、同時に幕臣・小栗忠順にも指を折りたい。二人の傑出した人生は「近代にいち早く目覚めた開国論者・改革者」のそれであった。が、その末路は両極端に終わった。海舟は幕末・明治維新の激浪を乗り越え伯爵となり天寿をまっとうした。一方、忠順は退隠先の上州(群馬県)で新政府軍(官軍)に捕らえられ斬首された。

幕府は、大老井伊直弼によって結ばれた日米修好通商条約の批准使節をアメリカに派遣することになった。忠順は使節団の監察役という重責を担って、万延元年(1860)正月18日に米艦ポーハタン号で羽田沖を出港した。33歳。ハワイを経由し、サンフランシスコに到着し、大歓迎を受けた。ここで先着の咸臨丸(艦長勝海舟)の乗組員に会い共に無事を喜び合った。乗組員の一人が福沢諭吉である。使節団はさらにパナマに向かい、米軍艦に乗って北上し、3月25日に首都ワシントンに入った。忠順は従者に命じ、彼らの動向を伝える新聞記事をすべて収集させた。膨大な量であった。

首都では市民から盛大な歓迎を受けた。ブキャナン大統領と会見し、またカス国務長官と条約書の批准交換を行って無事使命を果たした。財務担当の忠順は不平等だった日米通貨の交換比率を訂正する役割も担った。フィラデルフィアに滞在した際、新聞で桜田門外の変(井伊大老暗殺)の悲報を知った。その後、使節団は米艦ナイヤガラ号でアメリカを離れ、アフリカ南端の喜望峰を回りインド洋を横切り香港を経て、9か月ぶりに帰国した。幕府要人初の世界一周である。快挙であった。

幕府改革と近代化

この世界一周の外遊で、忠順は欧米文明の優位性に目を開かされた。先に述べた新聞刊行計画はもとより、幕府の行財政改革・近代産業育成への決意を促すものとなった。国内では、尊王攘夷の嵐が吹き荒れ、開国を唱えるものは国賊扱いされた。忠順は「開国やむなし」の立場に立った。

彼の履歴を見ると、悲劇的な生涯を終えるまでの10年間に、職が変わること16回、職を辞すること5回に及んでいる。これは、彼の信念を曲げない剛直さによって周囲と妥協しなかったこと、危機的な状況にあった幕府としては、彼を繰り返し再登用せざるを得なかったことを示している。

文久2年(1862)6月、忠順は勘定奉行に任命され、財政・経済面を担当することになった。財政改革のための彼の冗費節約は徹底したもので、幕府財政は最後まで何とか破たんを免れたのである。陸軍・海軍の軍制度の素案も考案した。8月には政事改革用掛りを命じられ、幕政全般の改革を遂行することになった。幕府の軍事力は海軍において急速に充実した。

忠順は、フランス公使レオン・ロッシュの協力を得て、近代化に本格的に取り組んだ。第一着手が、横須賀に大規模な製鉄所を建設する計画だった。横須賀製鉄所は、フランスの海軍技師ヴェルニーの指導の下、フランスのツーロン造船所の3分の2の規模に設計し、工期4年間、総工費240万ドルという巨大な計画であった。慶応元年(1865)に開設された近代工場は、明治政府に引き継がれて横須賀海軍工廠となった。彼は洋風ホテルの建設も唱えている。

慶応元年(1865)、彼は第5回目の勘定奉行に就き、以後2年9カ月在職した。彼としては最長だった。その間、2年には海軍奉行を、3年には陸軍奉行を兼務することになり1人3役の目覚ましい活躍をした。彼は陸軍を歩・騎・砲の3兵で編成することにし、フランス士官を招いて日本人士官の養成を行った。

慶応4年(1868)正月、鳥羽・伏見の戦が勃発した。大坂から逃げ帰った15代将軍徳川慶喜を迎え、江戸城内では和戦の選択を決める激烈な評定が行われた。忠順は自らが育てた軍事力を解説し徹底抗戦論を展開した。勝てる自信はあったが、最後の抵抗を将軍・慶喜によって却下された忠順は、幕府奉公が終わったことを悟らざるを得なかった。それ以上に、幕府の命運が尽きているのに気付いていた。彼は領地の上州群馬郡権田村(現・群馬県高崎市倉渕)に退隠する。

だが時勢は静かな余生を許さなかった。上州に侵攻してきた新政府軍東山道総督府の一隊は、忠順を捕縛し一度の取り調べもなく烏川のほとりで家臣3人と共に斬首した。享年42歳。「官軍」の暴挙で露と消えた。(参考文献:「日本の近代 メディアと権力」著・佐々木隆、「小栗上野介忠順と明治維新」著・高橋敏、筑波大学附属図書館史料)

(つづく)

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

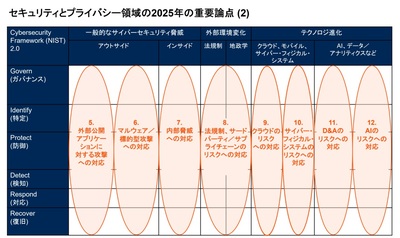

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方