2013/11/25

誌面情報 vol40

1人の人間は5人しか管理できない

福島第一原子力発電所の事故の教訓として、一般企業や自治体を含め、広く組織の参考になると思われるのが「最悪の事態に陥る」ことを前提にした対策だ。震災後、想定外を想定することの重要性が指摘されているが、どれほど徹底した事前のハード対策を行ったとしても、想定外をゼロにすることはできない。それを補えるのは組織の危機対応力である。危機発生後、最適な方法をいかに早く決定し対応にあたるか、それが実行できる支援体制をいかに構築するか、緊急時における組織体制や組織間連携、情報共有、意思決定のプロセスのあり方が問われている。

東京電力では現在、アメリカで幅広く導入されている緊急時の組織体制を参考に、独自の危機対応体制を整えている。従前との違いは、指揮官1人が管理できる人数的な限界や意思決定のプロセスを明確にしたことだ。

福島原発事故では、政府首脳などの介入もあり迅速・的確な意思決定ができなかったことは多くのメディアや事故調査報告書の中でも報じられている通りだ。加えて、全電源喪失を想定した対応マニュアルがなく、現場における手動によるベント(格納容器内の気体の放出)手順が整備されていなかったこと、本社が調達して発送した多機種の資機材が一斉に搬入され必要機種の選別に手間どったことなど、数多くの問題点が指摘されている。

現場では、情報共有を図るためのシステムが電源喪失に伴いほとんど使用不可に陥り、発電所長からの権限委譲も適切でなく、あらゆる判断を発電所長自らが行う体制となっていて、情報共有と指揮命令は大混乱した。さらに、事故の状況や進展が号機ごとに異なるにもかかわらず、すべて一括で対応にあたるという従前の機能班単位で活動していたことも対応を鈍らせた。

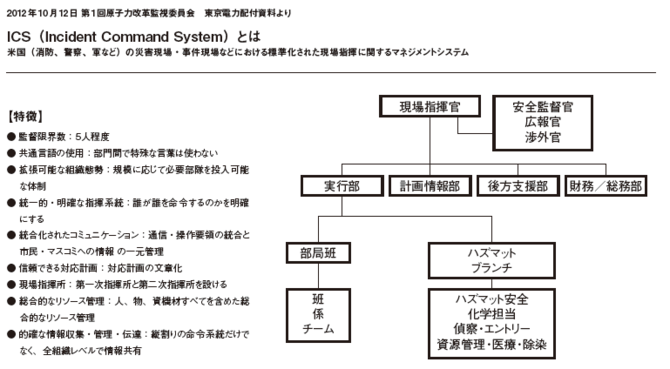

こうしたことから東京電力は、米国の原子力発電所における緊急時体制を調査するとともに、国内外の専門家の意見を聞き、アメリカで政府・行政機関や軍/消防/警察/医療機関などで広く採用されている緊急発生時に弾力性を持った組織体制「インシデント・コマンド・システム(ICS)を」取り入れた緊急時における独自の組織体制を構築してきた。

インシデント・コマンド・システムは、1970年代にカリフォルニアの火災をきっかけに、異なる機関、部門などが連携できるように開発された「危機対応の標準化」を定めた組織体制だ。1980年代には全米の森林火災の現場で採用されるようになり、1990年代以降は、他の災害やオリンピックのような国際イベントなどでも採用されている。 災害規模に応じて伸縮可能 ICSの特徴は、いくつかあるが、大きく分けると組織の構造と、組織の運用について示している。 まず、組織の構造上の特徴として、現場指揮官を頂点に、各部門の指揮官を含め直属の部下を3~7人の範囲で収まる構造を大原則としている。

その理由は、人の人間が緊急時に直1接指揮命令を下せる範囲は3人~7人程度(望ましくは5人まで)であることに由来する。どれほど優秀な人でも一度に10人、20人という人に指示を出しながら危機対応にあたることは難しい。こうした人間の能力の限界を超えないようにすることで、適切迅速な指示が出せるよう考えられ・ている。

もう一点、災害の規模に応じて縮小・拡張可能な組織構造であることを定めている。災害規模が大きければ別の部隊を呼ぶ、逆に災害規模が小さければ現場だけで対応するといった柔軟性を重視している。

一方、運用面においては、◇直属の上司の命令にのみ従う指揮命令系統の明確化、◇決定権を現場指揮官に与える役割分担の明確化、◇全組織レベルでの情報共有を効率的に行うための様式やツールの活用、◇技量や要件の明確化と維持のための教育・訓練の徹底―などの特徴を持つ。

ICSの詳細については、熊丸氏へのインタビューで改めて紹介する。

誌面情報 vol40の他の記事

- 特集1 変わる!東京電力の危機管理体制

- 東京電力の危機管理を変えたインシデント・コマンド・システム

- 原発はどこまで安全になったか

- 市民目線を重視

- 米国を参考に構築した緊急時の組織

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方