2020/06/08

2020年6月号 コロナ対応

10年前倒しで進む変化 ただし二択ではない

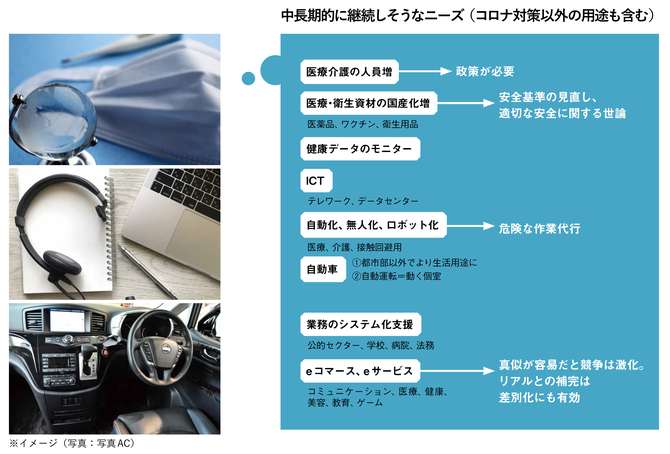

こうした動きは、現在のところは、感染症対策としてとりあえずやらなければならないという位置付けのなかで顕在化しています。今後はこのなかから、短期的に終わるもの、ニューノーマル(新常態)となって中長期的に続いていくものが分かれていくでしょう。

ニューノーマルというのは、本来であれば、今後10年~20年かけて移行・定着したはずの生活様式や行動様式です。それが今回のコロナ禍により、大幅に前倒しされる。働き方改革の一部などは、まさにそうです。

逆にいえば、企業は自社が取り組んできた事業について、新たに投資をして継続するのか、それともここで止めるのか、一気に決断を迫られます。中長期的に縮小しながらソフトランディングしようと思っていた事業も、いま決断しなければならない。それは10年かかるところを1年でやってしまうような大きな変化をもたらします。

ただし、すべてが10年前倒しになるわけではありません。また「ニュー」(新)と「オールド」(旧)の二者択一でもない。おそらく、両者を融合するケースが多いのではないかと思っています。

たとえばテレワークといっても、全員がそうなるのではなく、オフィスでやる仕事と在宅でやる仕事に分かれる。「通信」と「対面」のコミュニケーションは、歴史的にみると代替ではなく補完の関係にあります。テクノロジーを活用した通信が増えると、対面でのコミュニケーションも増える。電話の普及がそれです。

オールドに戻ってしまう行動様式、全面的にニューに移る行動様式、ニューとオールドの両方を使い分ける行動様式、その3パターンが考えられると思います。

一極集中是正 分散化で新たな課題

これから起こるであろう変化の良い面をいえば、話をする相手のバラエティーが増えることがあげられます。いままで話をしたことがなかった人とオンラインでつながる機会が増え、実際に一度会ってみようというケースが多くなるでしょう。

めったに会うことのなかった人との接触がぽつぽつ増えていき、ネットワークが分散していくのがニューノーマルの姿です。そうなると、人脈は東京集中ではなくなる。自分の住みたい場所の周りにビジネスを持ってくるようになれば、魅力的な地方はより価値が高まると思います。

一方、変化には厳しい面もあります。今回のコロナ禍により、これまでデジタルに縁がなかった人たちも、その便利さに気が付きました。それは社会のニーズを変え、市場の構造を変えていきます。

たとえばeコマースが一気に広がると、eコマースを手掛けていない小売業は、元の水準まで需要が戻りません。厳しい経営を余儀なくされ、閉店を強いられることもあり得ます。

どこまで需要が戻るかは、前述したように、その企業が提供している商品やサービスが働く人と顧客の双方にとってメリットがあるか否かにかかっています。その意味でeコマースは、ニューノーマルとして普及・定着していく可能性が高い。そうした市場でオールドスタイルだけで事業をしようとしたら、需要の何割かが失われることを覚悟しなければなりません。

2020年6月号 コロナ対応の他の記事

- 「ニューノーマル」に向かう企業のビジネスリスク

- 不気味な長野・岐阜県境の群発地震糸魚川静岡構造線断層帯との関連は?

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方