2020/02/22

WITHコロナのBCP

クライシス・マネジメントへの切り替え準備を

この問題を論じることはさておき、感染症では、新型インフルエンザ等特別措置法という法律がある。全国的かつ急速なまん延により、国民の生活および経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態となった場合、内閣総理大臣は「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を行う。緊急事態宣言がなされると、都道府県知事は住民に対し外出の自粛を要請できる。さらに、罰則はないものの、原則1000平方メートルを超える体育館や映画館、劇場などの使用制限を要請することができる。もちろん、新型コロナウイルスも対象とすることが可能だが、個人の自由や権利、経済活動の制限につながるおそれもあることから、慎重な運用を求める声もある。

さらに難しいのは、感染症対策のような進行型の災害の場合、危機の発生の定義(あるいは時点)が、それぞれによって違ってくる点である。国全体としての危機、都道府県単位としての危機、さらにいえば、企業の事業所単位と、感染の流行具合によって、何をトリガー(引き金)とするのか、どのような事態と定義するのかは変わってくるはずだ。例えば、特定の県だけで突発的な感染拡大が起きれば、おそらくその自治体は、強制力によって人々の行動を制限する必要が出てくる(それを可能とするのが新型インフルエンザ等対別措置法だが)。

企業でも、事業所の中で複数の感染者が出てきたら、何らかの強制的な手段によって感染拡大を食い止める必要が出てくる。わかりやすい例が「在宅勤務」だ。在宅勤務は、ガバナンスとしては、働きやすい環境を整備する1つの行動手段として合意されやすいものだが、強制的な在宅勤務に切り替える点についてはどうだろう。財務を担当する社員、商品管理をする社員、あるいは書類整理をする社員についても在宅勤務を命じる必要が出てくるかもしれない。もちろん在宅勤務だけでなく、建物への入館規制、会議や打ち合わせの禁止などもそうだ。こうした強制力のある対策を、いつの時点で打ち出すのか(社内で1人の感染者が発生した際か、複数人か、あるいは社員の家族が発生した際なのか)を決めておく必要がある。そして、そうなった際には、トップの指示に基づいて従業員が速やかに動けるようにしておかなくてはいけない。企業としては、国や自治体の指示に従いたいところだろうが、そもそもガバメント力に欠ける国や自治体の指示を待って行動をしていたら後手後手になる危険性は高い。

クライシスマネジメントにおいて最も重要なのは言うまでもなくリーダーの存在である。国や自治体の優秀なリーダーについてここで指摘をするつもりはないが、企業においては、特に高齢の経営者に対して、まずは自分がリスク保持者であることを認識し、早く若手経営者にその舵取りを委ね(事業承継)、夜はできるだけ飲み会を自粛し、家でしっかり休んでいただくことを期待したい。

長期戦に備える

さて、ガバナンスとガバメントは、理想的にはその両方が機能するようにしておくことが危機管理に強い組織の要件となる。その鍵となるのは、やはりリーダーで、ガバナンスにおいても、当然、人々の合意形成を図るためのリーダーが必要となり、多くの場合そのリーダーがガバメントにおけるトップにもなることから、リーダーは平時と有事の切り替えをしっかりと心得て組織の舵取りに当たらなくてはいけない。

その意味でも、緊急時に一定の効力を持たせる法規制やルールの整備は、リーダーシップを補完する大切なものとなるのだが、当然、危機が発生してからではガバナンスの過程を踏まずに付け焼刃的に整備せざるを得なくなるため、多くの不満が沸き起こり、場合によっては必要以上に人々の行動や経済活動を制限することも起こり得る。

新型コロナウイルスに対しても、今後、国や自治体、あるいは各企業でさまざまな法制度やルールが施行されることになるだろうが、その1つ1つについて全員の合意形成を図ることは難しく、時間も限られていることから、その分野に精通した専門家や、現場の状況を把握している現場責任者(企業でいえば、産業医と各部門の責任者ら)を巻き込んだトップの支援部隊が不可欠になる。同時に、市民一人一人、あるいは従業員一人一人も、自分の都合だけで物事を考えるのではなく、会社など組織への影響、地域への影響、そして日本全体への影響と、「木と森」を両方見ながら、発言や行動をしていくことが大切になると考えている。

最悪のシナリオは数カ月先、あるいは今、地震が起きたら

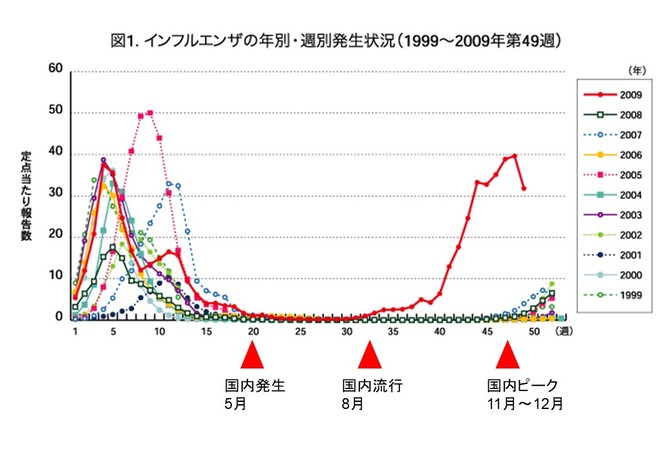

2009年の新型インフルエンザでは、5月に国内初の感染者が発生したが、本当に感染が拡大したのは8月以降になってからだ(もちろんH1N1と同じようにCOVID-19が感染拡大していくわけではないだろうが)。少なくとも、今はある程度、感染拡大は食い止められているようにも見えるが、個人的に最も懸念するのは数カ月後である。その頃には、メディアでもこの問題を今ほど大きく取り上げなくなり、それまでの危機感は薄れ、対策のネジが緩み、そこから一気に感染爆発を起こしてしまう事態である。地震など別の災害が起きれば、さらにこうした最悪の事態は早まって訪れるだろう。その時、マスクも消毒液も使い果たした状態で戦うことができるだろうか。

1982年にカナダの交通心理学者ジェラルド・ワイルドが提唱した「リスク・ホメオスタシス理論」がある。これは、自動車の安全性を高めても、ドライバーは安全になった分だけ利益を求めて危険性の高い運転をするため、結果として事故が発生する確率は一定の範囲内に保たれるとする理論である。自然災害で例えるなら、河川に堤防ができても、人々は安全になっただけ雨が降っても避難しなくなり、結果として浸水被害に遭う可能性は一定の範囲内にとどまる、というようなことだ。が、感染症にも当てはめて考えることができる。すなわち、マスクや消毒液の設置により、あたかも感染症対策ができているような気になり、そのうち、気の緩みから、基本となる手洗いなどは徹底されなくなり、結局、感染リスクは以前と変わらない状態に戻ってしまう。

おそらく、この感染症への戦いはかなりの長期戦になる。医療機関が重篤患者を受け入れられなくなるレッドラインを見極め、地域全体、国全体としてそのラインを超えないように状況を注視しながら一致団結していかなくてはならない。そのことを肝に銘じて、各組織がガバナンスとガバメントを両輪に危機管理を高めていく必要があるのではないか。

WITHコロナのBCP の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方