2016/12/01

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』

災害時には、自分の居所をまわりに知らせることが大切。でも「避難時にはしゃべっちゃダメ」!?

長時間にわたって重量物に圧迫されると、重量物をとりのぞいて助けようとすることでかえって死にいたってしまう現象です。クラッシュ症候群対策のため、その場で点滴などの処置をとってもらえれば救命の可能性もあがりますが、大災害の時に点滴できる人が身近にいるとは限りません。一般には、その場で水を飲ませる程度の対処法しかはなく、生存率は高くありません。

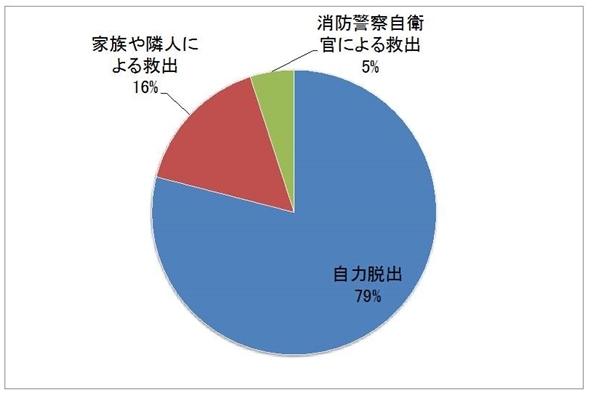

何か重たいものに挟まれた、閉じ込められたとなった場合、ほとんどの方は近所の人に助けてもらっています。クラッシュ症候群にならないほど短時間で近所の人に救けてもらうためにホイッスルを使ったり、例え手元になくても手につかんだ木材などをたたいて音を出したりするなど、意識があれば、自分の居場所を知らせる必要があることを知っておきたいですね!

さて、この事をこどもたちに伝える時には注意が必要です。

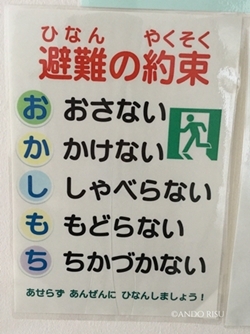

なぜかというと、園や学校の防災標語がこんなものであることが未だに多いのです。

左の写真のような『おかしもち』のケースや、『おはしも』=「おさない」「はしらない」「しゃべらない」「もどらない」のケースもあります。いずれも、「しゃべらない」事が重視されているのですが・・・

実際に被災後、こどもたちを倒壊家具から救出した園の先生方の話を聞くと、怖さもあって名前を呼びかけても声が出せない子がたくさんいたケースが報告されています。

こどもたちは素直なので、全面禁止になると、大人が想定する以上に一切声をだせなくなる可能性もあります。

最近のこどもたちは、家でも地域でも学校でも大きな声は禁止されています。だからこそ、救助を求める時は大声をだす練習や助けを求める練習の方が必要なのではないでしょうか?同じ考えから防犯訓練については、大声をだすための発声練習が取り入れられています。

そもそもしゃべらないというのは、あまり緊迫感がない避難訓練でジリジリジリと非常ベルがなって、「だるいー」とか「うざいー」とかだらだら無駄なおしゃべりをするケースが多いので、考えられた標語のようにもみえます。

もちろん迅速な避難のためにしゃべっている余裕がないという理由もありえますが、「こっちから煙がでています!」「先生、天井のあの部分が崩れそう!」そんな危険情報があるなら、伝えてもよいのではないでしょうか?

ついでに「はしらない」「かけない」ですが、津波の心配な地域では走ってもぶつからずケガもしない迅速に逃げる訓練をしています。また、少子化ですのでそもそも走ったところで、ぶつかる心配も少ない学校も増えています。

禁止をすると訓練がしやすくなりますが、思考停止になりやすいです。その標語は本当に根拠があるのか、全面禁止よりもするべき行動指針を示すことができないか、それを園や学校、職場ごとに具体的に考えてほしいと講演ではお伝えしています。

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方