2019/11/22

知られていない感染病の脅威

全ての起源は鳥ウイルス

ウイルスは、適度な温度、湿度、栄養素があれば自己複製できる細菌とは異なる微生物です。ウイルスが感染対象とする、そのウイルスに感受性のある生物の、生きた細胞の中に侵入して、その侵入した細胞に子孫ウイルスを製造させることによって初めて増殖できる微生物です。そのため、各ウイルスにより、増殖できる生物の種類、すなわち宿主域は限定されています。ウイルスにより宿主域は異なりますが、通常、ほ乳類に病気を起こすウイルスはほ乳類だけに感染することができ、鳥類に病気を起こすウイルスは鳥類だけに感染して増殖することができます。ところが、インフルエンザウイルスは動物種により感染しやすさに差があるが、広い宿主域を持つ特徴があります。つまり、鳥類にもほ乳類にも感染できる珍しいウイルスなのです。

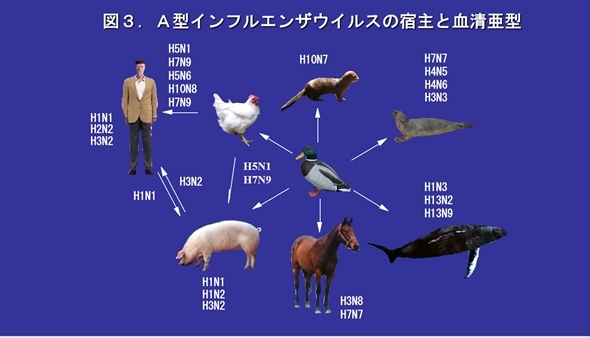

インフルエンザは、毎年世界中の多くの人々が罹患(りかん)する、人に大きな脅威を及ぼす、重要性の高い感染病の一つです。そのため、インフルエンザウイルスは、元々人に感染していた人のウイルスである。一方で鳥インフルエンザウイルスは人のインフルエンザウイルスとは関連性の薄い、別の世界のウイルスと考えてしまう場合が多いかもしれません。しかし、分子遺伝学的研究の進展から、全ての A型インフルエンザウイルスの元々(本来)の宿主は、人などのほ乳類ではないことが分かっています。全てのインフルエンザウイルスの祖先は鳥インフルエンザウイルスです。図3からも、各種動物に感染するインフルエンザウイルスは、全て鳥インフルエンザウイルスから派出したウイルスであることが推測できます。

鳥インフルエンザウイルスは、数百万年前から、シベリア、アラスカで夏を過ごす鳥類、特にカモなどの水鳥に感染し続けて来たウイルスであると考えられています。その長い感染歴史の過程で、鳥インフルエンザウイルスは、水鳥を含む鳥類に対する病原性を弱め、水鳥も鳥インフルエンザウイルス感染に対して強い抵抗力を獲得して、鳥インフルエンザウイエルスと水鳥には共存状態が成立して現在に至っていると解釈されています。

鳥インフルエンザウイルスは、水鳥では、呼吸器よりも消化管、特に総排せつ腔(ほ乳類の肛門に相当)に近い結腸の粘膜で優勢に保有されています。長い間にいろいろな鳥類の体内で、さまざまな性状を持つ鳥インフルエンザウイルスが作られ、その結果、多種類のHAとNAの組み合わせのA型インフルエンザウイルスが出現したと考えられています。

実際に、筆者たちが過去30年間以上、主として山陰地方で実施している、外見上健康な水鳥のふんからのインフルエンザウイルス分離の研究でも、HとNのさまざまな組み合わせを持つ鳥インフルエンザウイルスが分離されています。逆に、人を含むほ乳類に病原性を示すA型インフルエンザウイルスのHとNの組み合わせは限定されています。

従って、人のインフルエンザウイルスも先祖をたどると、鳥インフルエンザウイルスに行き着くのです。鳥インフルエンザウイルスが、遺伝子再集合を含むさまざまな変異を繰り返した結果、人のインフルエンザウイルスが生まれたと考えられています。実際に、人の間において世界で流行しているインフルエンザウイルスや、過去に流行したインフルエンザウイルスと同じ亜型のインフルエンザウイルスが、水鳥のふんから時折分離されることがあります。

外見上健康な水鳥の消化管や排せつされたふんから、さまざまな亜型の鳥インフルエンザウイルスが高頻度に分離されますが、ほとんどのウイルスは、鳥類に明確な病原性を示しません。HA抗原が5あるいは7の亜型ウイルスだけは、例外的に、鶏の体内で感染を続けると、鳥類に激烈な病原性を示し、高い致死性をもたらす恐ろしい高病原性鳥インフルエンザウイルスに変異することがあります。筆者たちも実験的に確かめています。

知られていない感染病の脅威の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方