2019/04/02

本気で実践する災害食

避難所で食べるのは備蓄食ではない

避難所に、自宅から温かい食べ物・飲み物を持ち込んで、家族で食べるという状況が読み取れます。それらの食べ物は大急ぎで店に行き、買い込んだおにぎりや冷凍食品などで、いわゆる備蓄品ではない。また、生活水は地域や避難所に来た給水車からもらった様子が読み取れました。

これでほぼ避難所での食事の様子が断片的に分かりました。行政の備蓄した主力のアルファ化米をご飯にして食べていないのでしょう。避難所には自分好みの日常に近い料理品を持ち込んで食べていたことが推察され、いわゆる災害食の出番は少なかった訳が分かりました。災害時、被災した人々はできるだけ新鮮で日ごろ食べている食べ物に近いものを欲しがっているようです。

一方、行政の差し出す災害食はどうでしょう。高度の加工技術を使って手間を掛けて作っていますが、それは日持ちするための工夫です。阪神・淡路大震災以後、災害食が出始めたころの賞味期限は約3年でした。しかし「3年では短すぎる」とダメ出しされ、「もっと長持ちさせよ」と急き立てられ5年モノになり、近ごろでは7年モノが出現しています。これは言ってみれば、食べ物の「化け物化」です。経済効果を優先させているからです。

被災者の本音は、鮮度の高い食べ物が欲しい、死に絶えた食べ物は要らない「普段着志向」です。一方、行政は「丈夫で長持ち志向」です。両者は別々の方向を目指し、ますます開きが大きくなる。いったい将来どうなるでしょうか? おそらく被災者は、行政を見放しそっぽを向くでしょう。そして非常持ち出し袋を充実させ、自助へと方向転換するような気がします。これを明るい兆しと考えますか?

熊本地震でもアルファ化米は食べられていない?

ご質問は?

Q. 災害時は全壊、津波、火事などでせっかく入念に用意した非常持ち出し袋を見失ってしまうこともあります。そのリスクをカバ-できるのは、やはり公助:行政です。行政も腰を据えて災害食を充実させてほしいと思いますが、いかがですか?

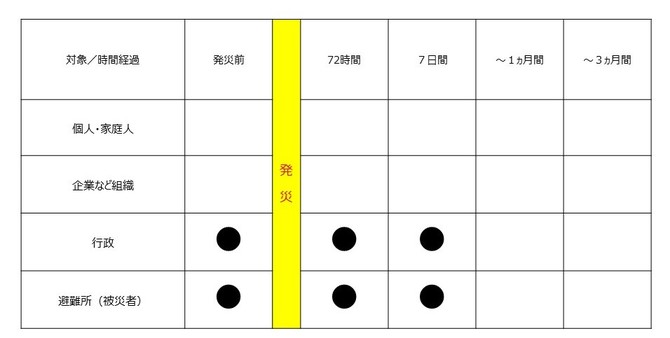

A. 素晴らしい質問です。「まさに、おっしゃるとおり、拍手です」「自助は大いに結構。同時に行政はもっと人々に歩み寄らなければ……」「要は災害発生後の1週間までが決め手。行政は傍観者ではなく、スピード感のある対応が求められていると思います」

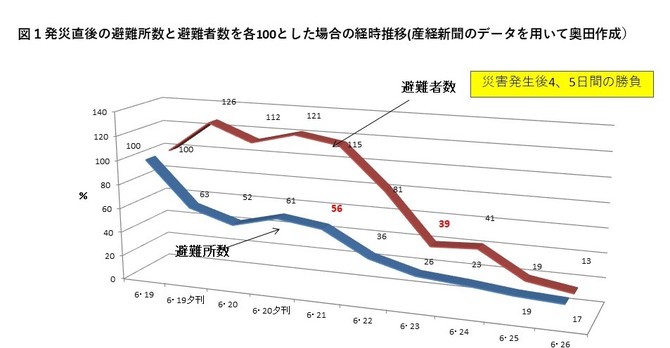

(グラフでは4~5日間の対応が求められる)

Q. アルファ化米は、発災後どの時点で食べられるのでしょう? 熊本地震ではアルファ化米はもっと食べられたんではないですか?

A. 熊本地震は、ほとんど炊き出しで、アルファ化米はそれほど食べられていないと思います。なぜなら私の知る限り、九州では鹿児島県だけがアルファ化米を備蓄していて、他の県は米を備蓄していたのです。実際、おにぎりの炊き出しでは食中毒事件が発生しています。

アルファ化米を食べるのは、発災後、避難所の中で被災者が定位置に納まり、やれやれと座れるようになり、人手がそろって、役割分担などをして行政からアルファ化米が運ばれてきてようやく用意が始まるのではないかと思われます。おそらく1週間後ぐらいでしょうか。熊本日日新聞では、本震の4日後に当たる4月20日にアルファ化米が配られている記事が載っています。熊本地震でアルファ化米が載ったのは、後にも先にも、これが初めての記事です。

今回は、行政、避難所における災害発生後の食と備蓄についてフォーカスしてみました。

(了)

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方