2019/06/17

もしも社内で不祥事が起きたら

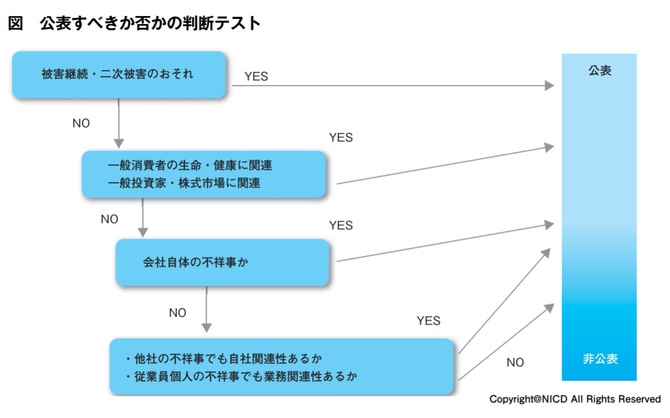

4.公表するか否かの判断の基準

公表するか否かの判断基準はどこに求めるべきでしょうか。

まず最初に考えるべきは、①二次被害の発生の可能性があるか、既に危険が消え去っているかどうか、です。二次被害発生の可能性があるなら直ちに公表しなければなりません。

次に、②生命、身体、健康(食品等)に関わる不祥事か、それ以外の不祥事かです。生命、身体、 健康に関わる不祥事である場合には、これも直ちに公表しなければなりません。

その次に、③一般投資家あるいは株式市場に関わる不祥事か否かです。社会における事案の広がりの程度、重大性という点が公表するか否かを判断する上で重要となってきます。

次に、④会社自体の不祥事か、それとも従業員個人の不祥事か、あるいは、⑤従業員個人の不祥事の場合であれば業務との関連性の有無が問題となります。

上記のダスキン中華まんじゅう事件の事例では、 ①二次被害発生の可能性はなく、②直ちに健康被害を生じるものではないことなどを考慮し、取締役は 「公表しない」という決定をしました。しかし、一般消費者は、たとえ健康被害が現実に発生しなくても、 監督官庁に認められていない添加物を食べさせられたことを不快に思い、問題にするでしょう。健康被害の有無にかかわらず、「無認可」という事情が、 企業バッシングのトリガーとなってしまう可能性があります。従って、仮に、現実の被害がなくとも、飲食物にかかわるようなものについて、何らかの法律違反に関わる不祥事についてはやはり公表すべきでしょう。

これに対し、二次被害の恐れがなく、一般消費者の生命、身体、健康(食品)と関係がない場合、 例えば会社の粉飾決算の場合には、④会社自体の不祥事かそれとも従業員の不祥事なのかという点、さらには、他の会社が関連しているのかというような要素を考慮し検討する必要があります。

例えば、パロマ事件が話題となりました。これは、パロマ製品自体に欠陥はなかったものの、それをユーザーが使っている中で製品の延命を図るために、ガスサービス業者が安全装置を取り外して不正改造を行ったことにより一酸化炭素中毒が発生し、数人が死亡したという事件です。この場合、詳細は後に譲りますが、事故の原因は他社の不正改造でした。しかしそうであっても、自社製品に関連するものである以上、公表すべきです。

一方で、そのような会社の事情とは関係ない場合、 例えば、業務上横領といった従業員個人の不祥事の場合には、⑤業務関連性を検討し、判断すべきです。この場合は「経営判断」の問題になると考えられます。 金額や影響の度合いによって判断は異なり、 被害が数億円規模にわたる場合には対外的な公表が必要となるでしょう。

しかし、これとは異なり、従業員が勤務時間外に買春で逮捕された、窃盗で逮捕された、社内でセクハラが何件かあったというような、職務とは関係のない従業員個人の問題は、社外に公表する必要はありません。公表すれば逆に会社のレピュテーションを下げ、ブランドを傷付けることになります。

なお、不祥事公表とは重要事実ですので、不祥事が発生し、その公表前に、「株が下がるな」といった判断をして取引をすると、インサイダー取引とされうる可能性もあるので注意が必要です。

5.パロマ事件―他社の不祥事でも、自社製品に関連すれば公表すべきか

パロマ判決は衝撃的な判決でした。前述のように、パロマ製品自体に欠陥はなかったものの、それをユーザーが使っている中で、製品の延命を図るために、ガスサービス業者が安全装置を取り外して不正改造を行ったことにより、一酸化炭素中毒が発生し、多数が死亡したという事件です。パロマ製品について不正改造が行われていたため、パロマとしても不正改造を行うサービス業者らに対して不正改造をしてはならない旨の通告・告知をしていたのですが、一般消費者に対しては公表を一切していませんでした。 その上、 パロマは自社の製品には欠陥はないと主張して、 製品の回収もしませんでした。こういった場合に製造物責任を負うか否かについて、従前の判例では、自社の製品ではなく他の業者が加えたことにより発生した事故については製造物責任を認めるような事例は存在しませんでした。そのため、一般消費者向けには公表をしなかったものと言えます。

裁判所は、製造会社であるパロマには製品販売後の長期の監視義務があるとし、業務上の過失を認めました。こうなると、他社が自社製品に施した違法な措置も、監視義務違反という自社固有の責任を招くものであって、 監視義務を怠ることは「自社の不祥事」として、公表義務の問題を考えなければならなくなります。そうすると、上記の公表基準に照らしてみても、今回のパロマ製品の不祥事は、①二次被害が発生するおそれがあり、②生命・身体等に対する被害が発生するおそれのある不祥事ですので、パロマとしても公表すべきだったのです。

6.公表のタイミング

既に述べた公表の判断基準に従って、発生した不祥事について公表することを決定した場合、公表のタイミングも重要となります。特に、生命・身体・健康にかかわる不祥事であって、被害の継続ないし二次被害が予想される場合、例えば、食中毒となる製品が市場に出回っているような緊急事態においては、迅速な公表が求められます。数日単位ではなく、数時間、数分単位で対応しなければなりません。否、ここで注意すべきことは、そのような事案にあって、少しでも公表が遅れれば、マスコミにより「隠蔽」と扱われ、報道されることです。

初回の記者会見の開催時期としては、不祥事が明らかになってから遅くとも3日以内でしょう。中でも、生命・健康に対する被害が継続している場合には、即日あるいは数時間後に対応しなければなりません。もっとも、このような初動の記者会見では社内調査が十分進んでいないでしょう。しかし、そのような場合でも、社内調査の方針を明確に示す必要があります。具体的には、第1回目の記者会見では 「今後こういう形で、こういうものが主体となって社内調査を進めていきます」「原因究明いたします」というコメントが必須とされます。さらに重要なことは、不祥事発覚までの経緯を説明することです。どのような経緯で不祥事が発覚したのか、他に類似事案あるいは類似事故が過去になかったのかについて正確に説明できなければなりません。

ところで、記者会見は1回で終わってはならず、概ね、1週間以内に2回目の記者会見を行うべきです。というのも、1週間を過ぎると、世間は「あれはどうなっているのか」と気になり始めるからです。2回目の記者会見が1週間以内であれば、 「しっかり調査しているようだ」と一般消費者は感じることができますが、1週間を過ぎても2回目の記者会見がないと「一体、この会社は何をやっているんだ」という不信感へと発展しかねません。

2回目以降の会見に求められる言葉としては、「再発防止策」です。原因が分からないと再発防止策は立てられません。1回目の記者会見の際には、原因究明が進んでいないため、再発防止策に言及することはできませんが、2回目以降の記者会見までには、 社内調査により、詳細な原因究明がなされることが求められます。さらには、被害者に対する実際の対応や、責任の所在という問題にも言及する必要があるでしょう。

以上のように、不祥事公表にあっては、公表のタイミングと公表内容がとても重要です。次回は、記者会見の具体的な対策や注意すべき点などについて解説します。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所

https://www.t-nakamura-law.com/

(了)

- keyword

- あなたの組織の内部通報制度は機能するか?

もしも社内で不祥事が起きたらの他の記事

- 第12回(最終回) 不祥事抑止のための平時の備え

- 第11回 子会社、海外子会社の不祥事調査

- 第10回 懲戒処分のリスク・マネジメント

- 第9回 不祥事公表のリスク・マネジメント その2

- 第8回 不祥事公表のリスク・マネジメント その1

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方