2018/11/14

ワールド ファイアーファイターズ:世界の消防新事情

救急隊はこう動く!集団災害指揮(MCIC)の全容

実際の災害現場では、傷病者のトリアージだけでなく、負傷者の応急救護や、搬送先病院の手配までを行う必要がある。前述の米カリフォルニア州エルドラド救急局のマニュアル(MCIP)では、現場で使用するあらゆるツールを紹介している。ここでは各ツールを概観していこう。

1.用語の定義

まずは専門用語の定義から。以降頻出するので、基本的なものはあらかじめおさえておきたい。

【多数傷病者災害(MPI:Multi-Patient Incident)】

2人以上の患者、5人までの患者を含む事件。多数の傷病者が発生した事件や事故。 MPI患者は、連続して番号を付けることができ、またはトリアージタグを使用することができる。

【集団災害(MCI:Multi Casualty Incident)】

6人以上の負傷者が発生した事件。大規模殺傷事故や事件。 MCI患者は、カリフォルニア州のプロトコルで承認されたトリアージタグ/フォームでタグ付け/追跡されなければならない。

【災害管理施設(DCF:Disaster Control Facility)】

大規模発生時の適性処置と搬送先選定とベット数や第3次救急(重篤患者対応)病院の対応スタッフなどの管理を行っている。

【災害医療サービス(DMS:Disaster Medical Services)】

カリフォルニア州で利用されている大規模殺傷事故や事件用災害対応キットの製造元。 DMSフォームとトリアージタグは、必要に応じて、多数傷病者災害(MPI) /大規模殺傷事故・事件(MCI)に利用される。

【インシデント コマンド システム(ICS:Incident Command System)】

共通の組織構造内で関係機関が通信するための機器、人員および手続きや手順、指揮命令系統の組み合わせ。緊急事態発生時に関連する目的を効果的に達成するために割り当てられたリソースの管理を行う。 ICSは、国家機関間事故管理システム(NIIMS)のサブシステムであり、標準緊急管理システム(SEMS)のコンポーネントでもある。

【START:Simple triage and rapid treatment】

呼吸 、循環器 、および、意識の評価を利用するトリアージの方法である「簡単なトリアージと迅速な救急手当」の略語。

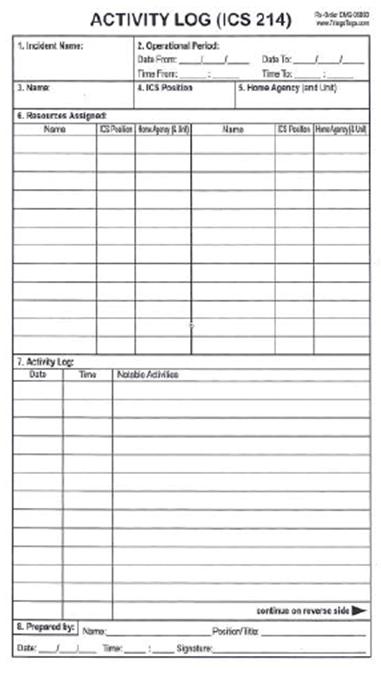

【活動記録(ACTIVITY LOG)】

各関係機関における活動記録は下記の共通様式に記載して、後日、コーディネーターがまとめて、各活動隊に公表する。

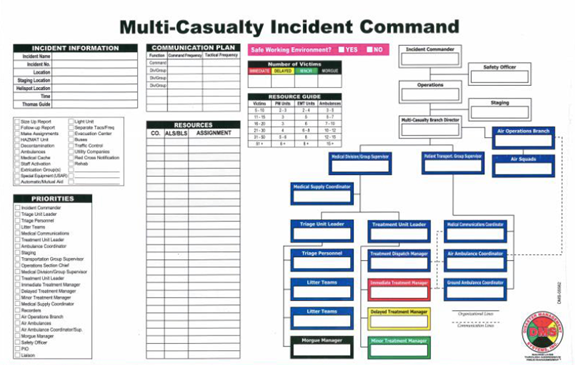

2.集団災害指揮ワークシート

先着隊の小隊長は、隊員達が負傷者のトリアージを行う間、応急現場指揮者として、集団災害指揮(MCIC:Multi Casualty Incident Command)を行う。このフォームに必要な内容を記載し、指揮隊が到着後は指揮隊の中隊長に指揮権限を移行する。

記載項目は下記の通り。

・対応手順

・通信手段と関係機関のチャンネルリスト

・活動隊名、救急処置レベル、活動内容

・負傷者数

・負傷者数と活動隊台数(救助車等)、救急車台数、関係機関台数

・現場指揮者、各活動隊の指揮者、トリアージマネジャー、医療廃棄物管理者、ご遺体管理者、医療物品調達管理者、ドクターヘリ管理者、安全管理者、 一時救護所管理者、傷病者搬送管理者、救急処置管理者

多数の傷病者が発生した事件や事故に対する複数機関の対応を調整するために、必要な措置と責任を確立するために作成されている。

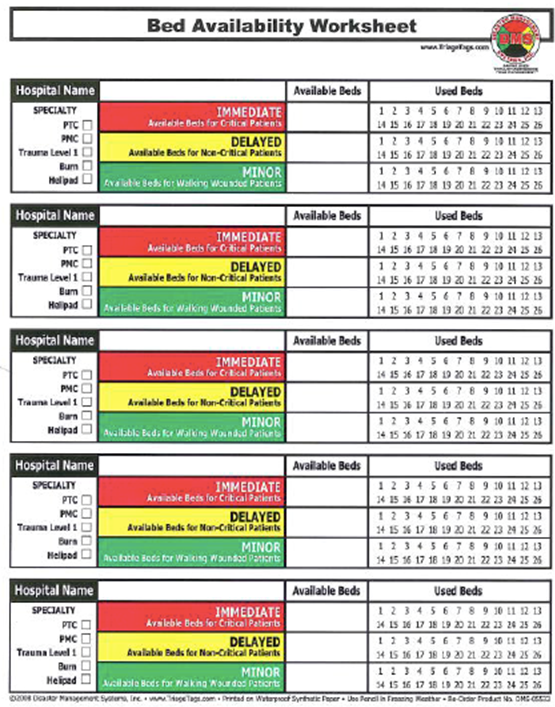

3. 医療コミュニケーションコーディネーター/MCC(Medical Communications Coordinator)

先着救急隊の小隊長は、負傷者搬送先管理者が到着するまで、医療機関、指令センターと連絡を取りながら、トリアージした複数の各傷病者に相応しい搬送先医療機関のベット数を把握することで、たらい回しや処置待機を予防し、救命率を高めることはもちろん、救急隊員の負担も減らしている。

4. トリアージ傷病者数ワークシート

いつの時点で、どの機関の誰が、どの傷病者をトリアージし、どこの救護所で搬送待機しており、また、それぞれの救護所での傷病者数とトリアージ内容を把握し、記録している。なお、傷病者数は数字では無く、たとえば、日本語の「正」を5人と数えるようにアラビア文字を使って、把握している。

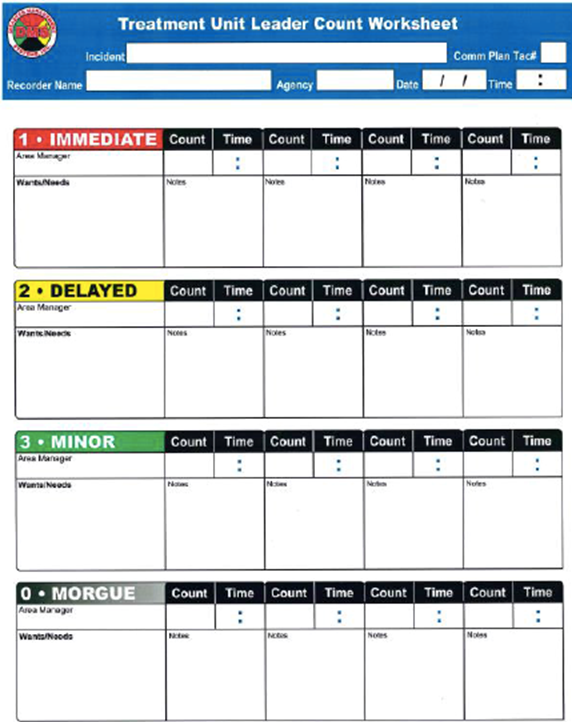

5. 救護管理者による傷病者管理ワークシート

搬送待機時間中の傷病者観察データを記載し、様態の悪化や変化によって、トリアージ内容が変わり、搬送順序や搬送先医療機関予定も変更になることがある。

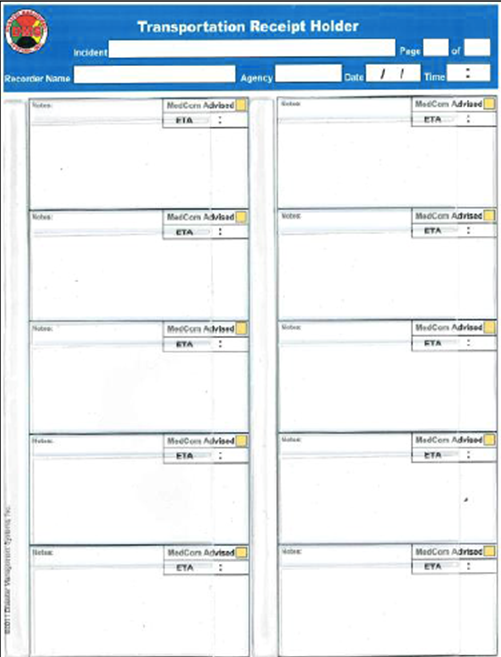

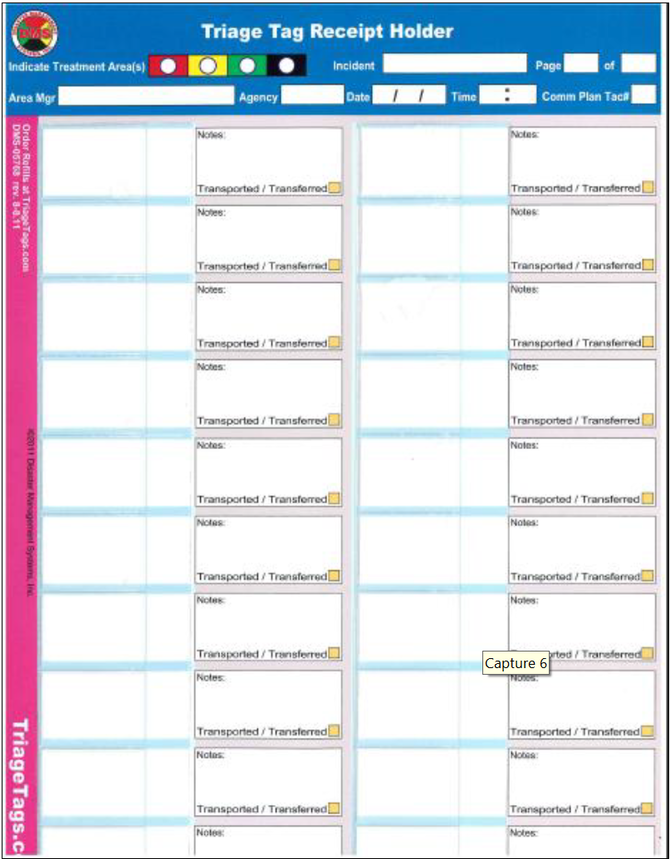

6.トリアージタグ管理ホルダー

トリアージ内容を記載したトリアージタグを傷病者にカラーリボンと一緒に搬送チケットを貼付し、搬送管理を行うためのウォークシート。搬送するときに傷病者からバーコード付きの搬送チケットを受け取り、ホルダーに管理する。

7.搬送完了書

各負傷者を搬送した救急隊が医療機関への到着時刻を記載し、指令センターと現場指揮者に無線で報告する。

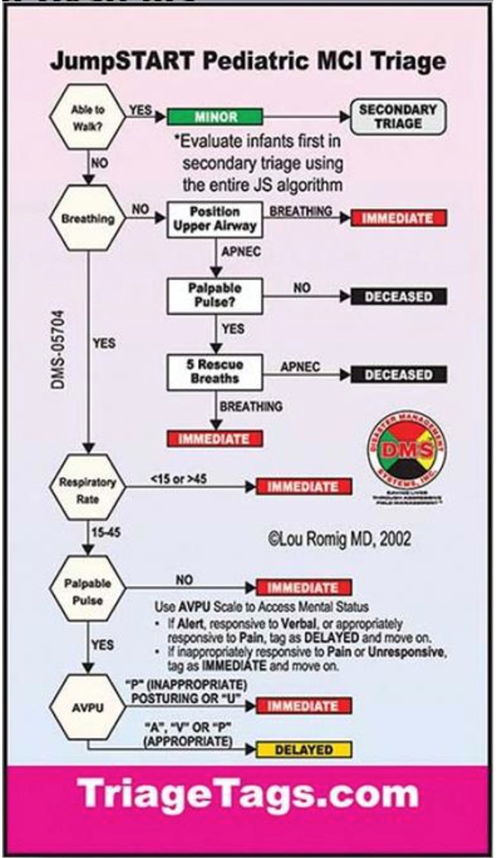

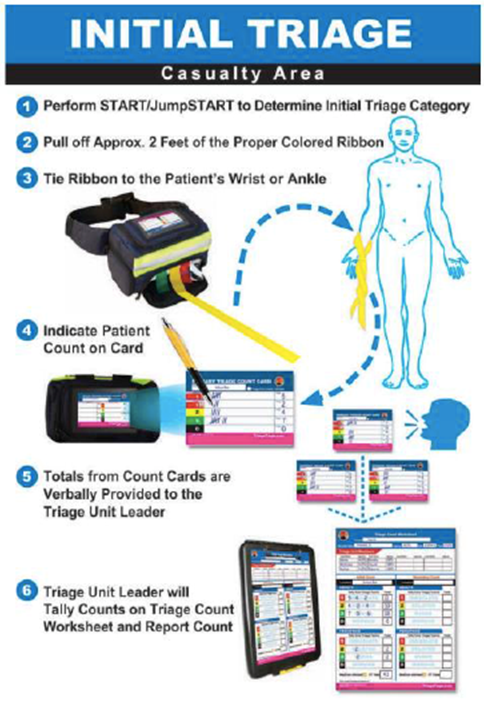

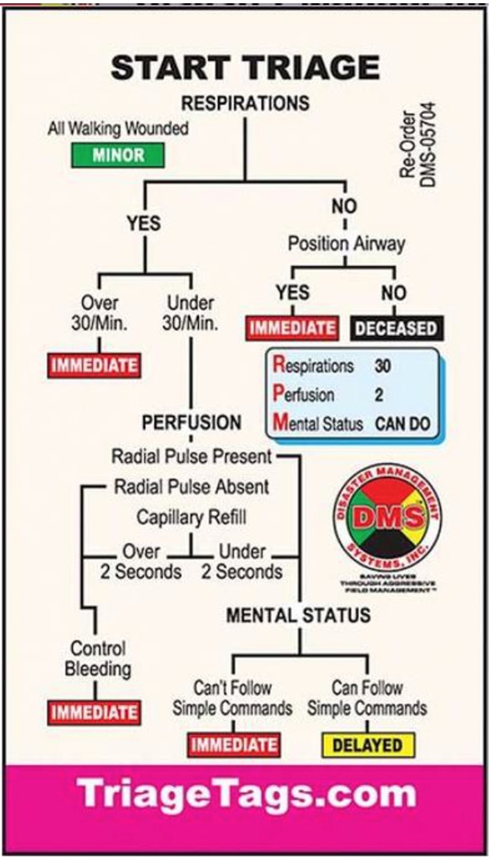

8. 初期トリアージ

STARTトリアージの手法は、先着隊が事故現場に近寄りながら「歩ける人はこちらに来てください」と声を掛け、軽傷者をグリーンのシートで待機させる。

路面や車内などで、動けない状態の負傷者を近い順から、1人につき6秒以内で観察し、トリアージの判断内容によって色分けしたリボン(約60cm、緑:軽傷者、 黄色:医療機関への搬送待機可能な中等症者、赤:緊急搬送が必要な重傷者 、黒:死亡者)を負傷者の手首か足首に装着し、トリアージを進めていく。

次に負傷者数を記録し、トリアージ管理者に口頭で、各事故発生場所での負傷者数とトリアージ内容を報告し、トリアージ管理者はトリアージ傷病者数ウォークシートに記録する。

同時に救急処置が必要な場合は、トリアージ実施者と同行している隊員が、次々に必要な応急処置を実施する。

9. 応急救護所でのセカンドトリアージ

初期トリアージで負傷者の手首か足首に結んだリボンを外して破棄し、トリアージタグを負傷者の首に掛けます。次にトリアージタグ一番下のピンクの感染症(Contamination Matter)の部分を破棄し、さらに、必要の無いトリアージチケットを破棄し、負傷者をトリアージしたチケットと同じ色の応急救護シートに搬送する。

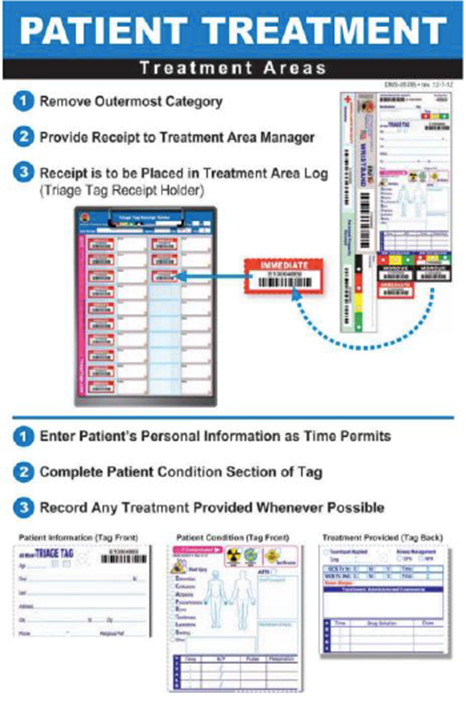

10. 負傷者の応急救護

負傷者に該当するトリアージチケットを切り取り、応急救護所のトリアージタグのレシートホルダーに差し込む。トリアージカードに負傷者の名前(身分証明証などで要確認)とトリアージした時間を記録し、負傷部位の状態や観察結果を規定の用紙に書き込む。

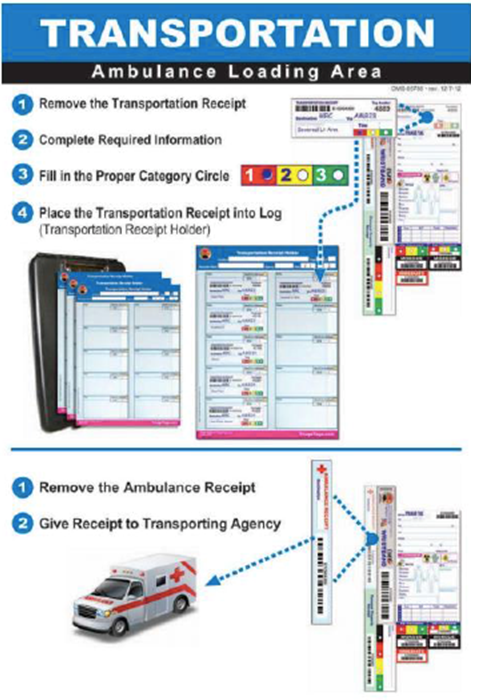

11. 搬送手順

搬送チケットを切り取って、必要事項を記載する。救急車収容時のトリアージの内容をチェックする。搬送チケット記録用紙に搬送チケットを差し込む。

搬送時にトリアージカードから救急車チケットを外し、搬送先医療機関の担当者に渡す。

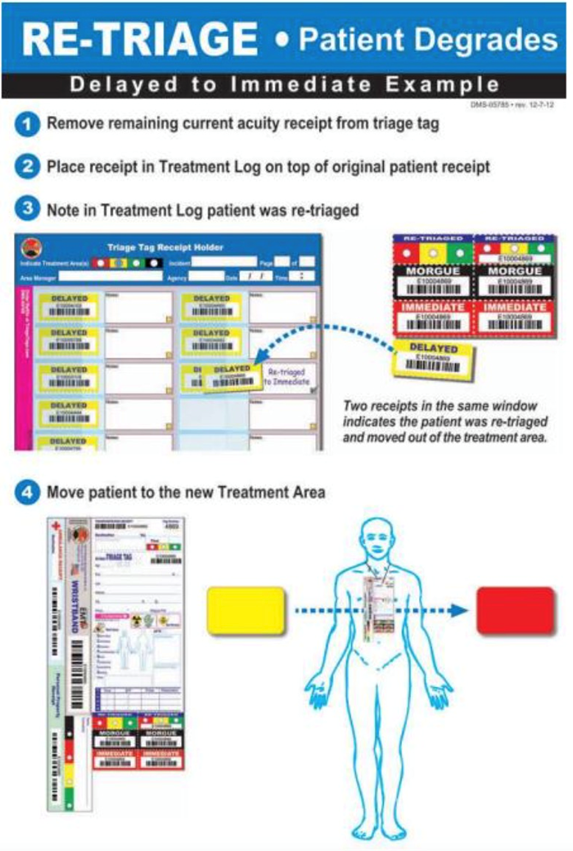

12. 容態悪化による再トリアージ

もし、救急搬送スケジュールが遅れてしまい、負傷者の容体が、中等症から重症に悪化した場合には再トリアージを行う。まず、負傷者の首に提げられているトリアージカードの記録から、以前のトリアージチケットを外し、新しくトリアージした内容のチケットを差し替える。次にトリアージカード上のメモ欄に再トリアージした旨と時間、再トリアージを行った隊員を記録する。そして、負傷者を新しいトリアージシート(黄色のシートから赤のシート)へ移動する。

13.容態改善による再トリアージ

トリアージシートで搬送待機中の負傷者の容体が、現場医師の救急処置などで、改善した場合には再トリアージを行う。まず、負傷者の首に提げられているトリアージカードの記録から、以前のトリアージチケットを外し、新しくトリアージした内容のチケットを差し替える。次にトリアージカード上のメモ欄に再トリアージした旨と時間、再トリアージを行った隊員を記録する。そして、負傷者を新しいトリアージシート(赤色のシートから黄色のシート)へ移動する。

下記は大人、小児のSTARTトリアージ実施の際、観察による手順を記載したフローチャートだが、この部分については、すでに日本でも一般的だと思われるため、今回は、詳しい説明を省略させていただく。

アナログな部分は、実際の負傷者への初期観察やトリアージシート上での継続観察と処置の部分である。

今回「Disaster Management Systems,Inc.」のトリアージ・システムを紹介したが、とても入念に考えられた内容で、救急処置判断のミスや負傷者の容体悪化予防&対策、搬送の合理化、現場活動隊員のストレス軽減など、多くの現場経験から改善されてきた経緯を具体的に取り入れられていることを感じる。

もちろん、日本とは違う指揮命令体制のため、このまま採用することは難しいかもしれないが、このトリアージの手順と処理&処置のコンセプトを生かすことで、日本国内においても、さらなる現場救急の向上に繋がるのではないかと思う。

http://www.triagetags.com

いずれ、MCIのトリアージキットはiPadやスマホのアプリなどで、現場のトリアージマネジャーがトリアージを行い、搬送する救急隊、そして、第3次救急病院がオンライン上でつながり、搬送先病院のベットの予約まで行えるようになるのかも知れない。

さらには、医療機関の担当医師に現場の救急隊員がライブ動画で負傷者の状況を伝えながら、医師による観察と判断も行えるようになるといわれている。

今後、AIを生かした救急システムで、スマホのカメラを通じて、負傷者の呼吸回数や心拍数、メンタルストレスを判断したり、バイタル観察アダプターをスマホに取り付け、現場で搬送待機中の複数の負傷者を医療機関からWiFiでモニター観察できたり、現場で救命処置が行えるロボットが開発されれば、医療機関の救命医が遠隔で、現場の負傷者に対して薬物投与等の高度な医療処置が行える時代がくるかもしれない。

搬送待機中の状態で、搬送予定先の医療機関のベットも予約されているなど、アメリカらしいと思うが、救急医療もさらなるAI化が進み、救命率も高くなるように思う。

(了)

一般社団法人 日本防災教育訓練センター

https://irescue.jp

info@irescue.jp

ワールド ファイアーファイターズ:世界の消防新事情の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方