2018/11/12

安心、それが最大の敵だ

作品に見られる科学・技術への理解

漱石作品の中にうかがえる理工科的センスや描写を一部取り上げてみよう。今や国民的愛読書と言える「坊っちゃん」。その「あまり知恵はないが正義感のあふれる」主人公は物理学校卒の若き数学教師である。漱石の専門分野である帝大卒の英語教師らは「坊っちゃん」の敵役である。創作に自分の経験を活かすのならば、主人公を漱石と同じ英語の先生に設定した方が、授業風景などははるかに書き易かったはずである。ところが漱石はなぜかそうはしなかった。そうしないどころか、「坊っちゃん」の中の主人公を大の文学嫌いとして次の様に描いている。

「どこの学校へ這入ろうと考えたが、学問は生来どれもこれも好きでない。ことに語学とか文学とかいうものは真平御免だ。新体詩などと来ては20行あるうちで1行も分からない。どうせ嫌なものなら何をやっても同じ事だと思ったが、幸い物理学校の前を通ったら生徒募集の広告が出ていたから、何も縁だと思って規則書をもらってすぐ入学の手続きしてしまった。今考えるとこれも親譲りの無鉄砲から起った失策だ」

物理学校(現在の東京理科大学)とは、明治14年(1881)に設立されており、卒業生には、中学校の理科、数学の教師になるものが多かった。坊っちゃんも校長の斡旋により、四国の中学校に赴任した。漱石はこのように坊っちゃんを理科系の人間に仕立て上げたわけである。(確かに一部の理工科系の卒業生の中には「語学とか文学とかいうものは真平御免だ」という方々がいることも事実であろう。この事実を漱石は踏まえているとも考えられる)。

漱石は明治29年(1898)、1年間勤めた松山中学から熊本の第五高等学校へ転任した。その時の教え子の一人に、後に物理学者・文学者となった寺田寅彦がいる。漱石と寅彦の出会いは、高等学校の教師と生徒という立場においてであったが、二人の交流は生涯続いたのである。明治11年(1878)生まれの寅彦は、漱石より11歳年下となる。師弟関係を遥かに超える知識人同士の交流は、漱石の文学作品からも読みとることが出来る。有名なのは明治38年(1905)の「吾輩は猫である」に登場する物理学者水島寒月の「首縊(くく)りの力学」や、明治41年(1908)の「三四郎」の中に描かれた野々宮理学士の「光線の圧力測定」であろう。いずれも寅彦がモデルであり、話のネタを提供したのが寅彦であることはよく知られている。ネタに使われた物理学の原著論文を読んでみると、漱石が物理学の内容をちゃんと理解して、自分の作品の小道具として、うまく借用したことがよくわかる。漱石は寅彦を相手に、原子論や相対性理論という当時の物理学における最先端の話題を採り上げていたことが、残された書簡からもうかがい知れる。

話が前後するが、明治33年(1900)、第五高等学校に在職中であった漱石は、文部省の命を受け、英国留学に出発し2年余をロンドンで過ごすことになった。この2年間は漱石の生涯を語る上で重要な時期として注目される。中でも、ライプチヒ大学での留学生活を終え、ドイツからの帰路ロンドンに立ち寄った東京帝大助教授・化学者池田菊苗(きくなえ)との邂逅(かいこう)は、漱石の文学研究に多大な影響を与えたことが指摘されている。菊苗は漱石よりも3歳年上で、帰朝後間もなく東京帝国大学教授に就任し、日本の物理化学の基礎を築いた科学者である。あるいは「味の素」の発明者と書いた方が分かりやすいかもしれない。

このように国際的に通用する業績をあげつつあった同年輩の日本人科学者との出会いは、当時英文学の研究に行き詰まりを感じ、暗澹たる思いで異郷の日々を過ごしていた漱石にとって、久々に知的興奮を覚える愉快な経験となった。それをきっかけにして、漱石は摑みどころのない文学に比べ、厳密で明晰な印象を受ける自然科学の世界に、あらためて深い関心を抱くようになった。ロンドンでの二人の交流は4カ月足らずの短いものであったが、後年漱石は「処女作追懐談」の中で、その時の思い出を印象深げに回想している。

「留学中に段々文学がいやになった。西洋の詩などのあるものを読むと、全く感じない。それを無理に嬉しがるのは、何だかありもしない翅(はね)を生やして飛んでいるような、金がないのにあるような顔して歩いて居る人のような気がしてならなかった。所へ池田菊苗君が独逸から来て、自分の下宿に留った。池田君は理学者だけれども、話してみると偉い哲学者であったには驚いた。大分議論をやって大分やられた事を今に記憶している。倫敦(ロンドン)で池田君に逢ったのは、自分には大変な利益であった。御蔭で幽霊のような文学を止めて、もっと組織だったどっしりとした研究をやろうと思い始めた」。

寺田寅彦は昭和7年(1932)の「夏目漱石先生の追憶」の中で述べている。

「(漱石は)一般科学に対しては深い興味をもって居て、特に科学の方法論的方面の話をするのを喜ばれた。文学の科学的研究方法と云ったような大きなテーマが先生の頭の中に絶えず動いていたことは、先生の論文や、ノートの中からも想像されるであろうと思う。しかし晩年には創作が忙しくて、こうした研究の暇がなかったように見える」。

科学に対する漱石の造詣は深かった。これは日本の文学者としては極めて珍しいことである。

◇

森鴎外に師事し漱石との子弟関係はなかった詩人・劇作家・医学者(東京帝大医学部教授)木下杢太郎の漱石論を紹介しよう。門下ではないだけ客観性のある人物論である。

木下は評論「夏目漱石」(小宮豊隆君に)で論じる。

「小宮豊隆(漱石門下)『夏目漱石』を読んでいるうちに、幾度も幾度も僕の意識に現れて来る思想は、『何て人間らしい人だろう』『何て正しい人だろう』『何て情深い人だろう』ということであった」。

「僕は高等学校の二年、三年に漱石(無論我々は夏目先生と呼んだ)から英語を教わった。中学で英語をやった組と一緒であったから中々苦しかった。(注:杢太郎はドイツ語)。其時の教科書はいろいろの作家から抜粋したもので、随って教わった英語そのものに関してはまとまった記憶が残っていない。何でも僕は立たされて一節を読んだが、Vagueをヴェエギュウと発音したところ、gueをギュウと発音する場合は三つしかないとかと言われ、それだけをばよく覚えている。それは明治三十七年、三十八年の頃と思う。

漱石は講義の間にいろいろの事を話してくれた。それは半ば独語の如くであり、その言葉は幾分巻舌のように響いた。どんなことが語られたかはっきりと覚えていない(中略)。「学者と言う者は平凡な事をむづかしく言う者だ」というのは時々聞かされたテエマであった」。

「其(その)洋服の着こなしは日本離れをしていた。しばしば紺色の背広を着け、唐草模様のメリンスの風呂敷包を小脇に抱えて、少しうつむき加減に高等学校の門に入ったり、門から出たりする姿を見受けたものだ。

其頃われわれの間に、『夏目先生はえらい人だそうだ』と言う噂が段々と広まって行った(中略)。そして明治三十八年一月の「ホトトギス」の『我輩は猫である』の発表になった」

恩師に対する尊敬の念が感じられるいい文章である。

参考文献:「夏目漱石」(小宮豊隆)、「漱石研究」(平岡敏夫)、「漱石が見た物理学」(小山慶太)。

(つづく)

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

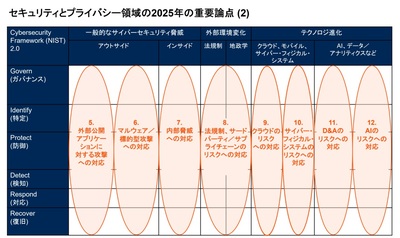

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方