文豪・夏目漱石と科学・技術に対する理解

「何て人間らしい人だろう」「何て正しい人だろう」

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2018/11/12

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

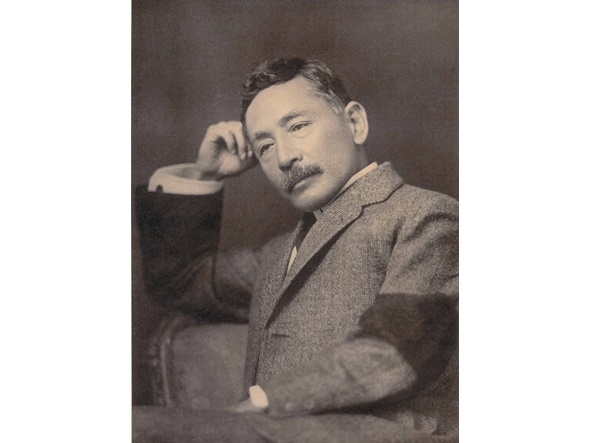

再度、夏目漱石を論じる。夏目漱石(1867~1916)が近現代日本を代表する国民的作家であることを否定する人はいないだろう。漱石は本名金之助、江戸・牛込の名主の家に生まれた。東京帝国大英文科卒。東京高等師範学校(現筑波大)、松山中学(現松山東高)、第五高校(現熊本大)の英語教師を経て、イギリスに2年間留学した。帰国後東京帝大講師となり、後に朝日新聞に入社して新聞小説を連載する。主な作品に「吾輩は猫である」「坊っちゃん」「草枕」「三四郎」「それから」「こころ」「道草」「明暗」などがある。名作ばかりである。享年49歳。

■前回「文豪漱石の博士号辞退と反権威主義」

http://www.risktaisaku.com/articles/-/4143

漱石作品の愛読者には知識人や文化人が多く、文科系の大学学部を卒業した方が多いのは当然だとしても、理工科系の学部を出た研究者やエンジニアの方で熱烈なファンも少なくない。大学の卒論も含めて1年間に発表される論文(「漱石論」)は100を下らないという。中には理工科系の研究者が論じた漱石論も含まれている様である。「国民的作家」と呼ばれる所以(ゆえん)だが、なぜ理工科系の頭脳を持つ方々に漱石作品はアピールするのだろうか。どうやら、漱石が日本の明治期以降の文学者の中では、ずば抜けて理工科的理解力にひいでていたことによるようだ(もうひとりの文豪森鴎外は軍医(医学者)でもあり当然のことながら理工科的理解力に優れていた)。

漱石は学生時代数学を得意にしていた。東京大学予備門予科生で17歳だった明治17年(1884)12月の漱石(この時漱石の名前は、養子となった家の姓に従い、塩原金之助と記載されている)の学業成績が残されている。それによると、漱石の学業ぶりは次の通りである。「修身学77.5、和漢文59.0、英文解釈66.0、文法・作文75.5、日本歴史75.0、支那歴史68.0、和漢作文70.5、代数学78.9、幾何学86.9、地文学(地球上に起る諸現象の研究、天文学の反対語)73.0、体操78.1、平均点73.5」。

語学や文学よりも数学の成績の方がよいことに気づく。特に、幾何学の86.5という高得点は見事なものである。翌年の成績を見ると、代数の得点が93.5へと跳ね上がっている。クラスでトップだったろう。後年、漱石は、当時を回顧した明治39年(1906)の談話「落第」の中で述懐している。

「人間と言うものは考え直すと妙なもので、真面目になって勉強すれば、今まで少しも分からなかった数学なども非常に出来る様になって、或る日親睦会の席上で誰は何科へ行くだろう誰は何科へ行くだろうと投票した時に、僕は理科に行く者として投票された位であった」(以下、引用は岩波版「漱石全集」による。現代語表記とする)。

周囲の眼だけではなく、本人も一時、工科へ進学し、建築を学ぼうとしたことが知られている。引用した談話の続きには、「僕は其頃ピラミッドでも建てる様な心算(つもり)で居た」と、若者らしい夢を抱いていたことが披露されている。建築家になることは「職業を択んで日常欠く可からざる必要な仕事をすれば、強いて変人を改めずにやっていくことができ・・・・美術的なことが好きであるから、実用と共に建築を美術的にしてみようと思った」(「落第」)からであり、換言すれば、経済的にも安定し、社会的に有用で、しかも芸術家として自己実現ができる職業として建築家をみたからであった。この考えは、友人の哲学青年米山保三郎に「日本でどんなに腕を揮ったって、セント・ポールの大寺院の様な建築を天下後世に残すことは出来ない」(「処女追懐談」)から、それより文学者になったほうがよい、と説得されて思い止まり英文学を専攻するのである。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方