2025/03/01

防災・危機管理ニュース

巨大災害研究会(会長:兵庫県立大学教授 木村玲欧氏)とレジリエンス研究教育推進コンソーシアム(会長:防災科学技術研究所理事長 寶馨氏)の2024年度合同シンポジウムが2月28日、関西大学梅田キャンパス(大阪市)で開かれた。3回目となる今年度のテーマは「スマートシティと防災 -レジリエントな都市のデザイン」。

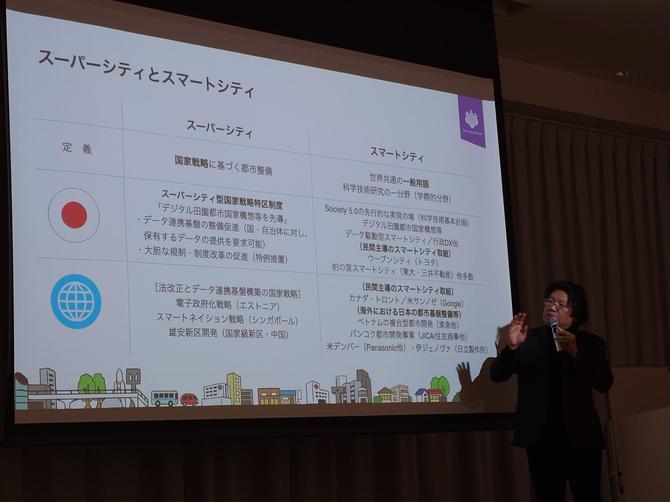

基調講演では、筑波大学システム情報系教授の鈴木健嗣氏が「大学・国研連携型スーパーサイエンスシティの挑戦」と題して登壇。つくば市が「スーパーシティ型国家戦略特区」に指定され、大学や国の研究機関・企業と協働しながら「スマートシティ」の実装を進めている経緯を説明した。人口増加が続くつくば市で、移動や医療、防災など重点分野を掲げ「インクルーシブテクノロジーによる誰一人取り残さない」社会の実現を目指していると語った。防災や危機管理への期待も強調された。たとえば「水素燃料電池バス」を活用した災害時の電力供給や医療対応の事例では「人工呼吸器の充電はもちろん、体育館などの避難所の一部照明にも活用でき、災害時の過酷な環境を緩和する手段になる」と紹介。また、ドローンを使った緊急物資や血液検体の輸送、新しいモビリティ(パーソナルモビリティや自動運転バス)を用いた避難支援など、先端技術を防災に生かす取り組みが紹介された。さらに「異なるセクターや人をつなぐデータ連携の基盤構築が、災害リスク低減や危機時の迅速な対応を可能にする」との指摘もあった。

当日はまた、東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター長・教授で福島国際研究教育機構 (F-REI) 客員上席研究員の関谷直也氏が「東日本大震災とその教訓から考える大規模災害対策」と題して、富山市 防災危機管理課主幹の児島誠氏が「令和6年能登半島地震を経験した富山市の取り組み紹介〜コンパクトシティと防災〜」と題して、それぞれ話題提供した。

パネルディスカッションでは、今後、大学・国研・企業・行政など多様な組織との連携による「スーパーサイエンスシティ」構想の深化やスマートシティの取り組みが、防災や危機管理面でどのような革新をもたらすのか、意見が交わされた。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方