自然災害

-

昭電、業界最小の電源用雷対策機器

主にネットワークシステムの安全対策事業を展開する昭電は1日、雷から電源設備を守る電源用SPD(サージ防護デバイス)「AFDシリーズ」の同日からの発売を発表した。SPD分離器も内蔵しており、このタイプでは業界最小サイズ。さらに業界で初めてAC100V、200V以外に400Vにも対応する。

2018/08/02

-

第19回(最終回):経営方針が変わってBCMが消滅寸前!?(適用事例13)

最近になってBCM(事業継続管理)担当のMさんは、しばしば浮かない顔をするようになりました。先ごろ行われた経営会議で、思わぬ言葉が社長の口から出たからです。それは経営方針が大幅に変わるという話です。景気回復にともない、より収益性の高い製品を開発するために新事業部門を立ち上げるというのです。そして、この流れの一環として当年度中に組織全体を新体制に移行するとのこと。

2018/08/02

-

第53回:各国のビジネス環境におけるリスクの総合的ランキング

米国の損害保険会社FM Globalは同社のサイト上で「2018 FM Global Resilience Index」というデータを公開している。これは次のような情報源から得られた情報を基に約130カ国のビジネス環境に関するリスクを評価した結果をまとめたものである。

2018/07/31

-

家屋の再建 じっくり乾燥してから修理を!

前・中編に続いて、最終回の後編では公的支援を活用した修理・再建について解説します。

2018/07/30

-

平成16年7月の新潟豪雨とその教訓

14年前の平成16年(2004)夏、新潟県のほぼ全域を襲った豪雨と大水害の被害は、多くの問題点を今日の水害対策に提起している。土木学会「報告書」が指摘するところによれば、4つの問題点が浮き彫りにされた。

2018/07/30

-

大雨情報で早期避難ってほんとにできる?早期避難のためのアイデア12選(後編)

アイデア6 基本の基本の防災情報は、もちろんおさえる いまさら言うまでもない雨雲レーダーアプリ。もう当然、何か入れていますよね? それから、気象庁が6月20日に15時間先までの雨量の予報を出すようになりました。これはアプリではないですが、ホーム画面に登録しておくと、スマホでも読みやすくなります。朝みれば夜の予報までわかります。

2018/07/27

-

ボランティアに行きたい!必要な装備と心構え

毎日毎日、異常な暑さだと思っていたら、この暑さは災害と気象庁から発表されました。

2018/07/26

-

この猛暑は災害である

全国各地で、熱中症によると見られる死者が相次いでいる。7月に入って都内だけでも30人以上が死亡という報道もあるが、実は、全国では、この比ではないほどの人が命を落としている。

2018/07/24

-

東京2020大会「具体的な影響算出できない」声多数

リスク対策.com(運営:新建新聞社)とニュートン・コンサルティング株式会社(本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑︓副島 ⼀也)は共同で、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会(東京2020⼤会)に向け、各企業が⼤会開催における影響をどのように考え、リスク対策にどう取り組んでいるのかを把握することを目的に、アンケート調査を実施しました。その結果、58%の企業がリスク対策を「検討していない」と回答し、⼤会開催2年前の現在、対策が未だ進んでいない実態が明らかになりました。

2018/07/24

-

罹災証明を申請、使える支援制度は見落とさない

前編に続いて罹災証明の申請からはじまり、公的支援を活用した修理・再建について触れます。

2018/07/23

-

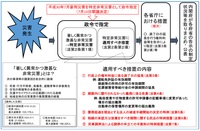

相続放棄等の熟慮期間延長や調停申立手数料無償化

九州から関東にかけての一連の豪雨被害「平成30年7月豪雨」が「特定非常災害」に指定されました(2018年7月14日閣議決定)。被災された個人・事業者にとって、どんな影響があるのでしょうか。内閣府等が作成したチラシがわかりやすいので、ぜひご一読いただければと思います。

2018/07/23

-

HARIOなど、長野6市町村と防災協定

防災支援事業を手がけるHARIO(本社:長野県朝日村)と発泡スチロール製品の製造・販売を行う興亜化成(同:長野県伊那市)は12日、長野県の諏訪広域連合6市町村(岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村)と防災に関する協定を諏訪市役所で締結した。HARIOと興亜化成が6市町村向けに災害時の物資の供給のほか防災教育を手がける。

2018/07/20

-

第18回:災害協定をリップサービスで終わらせないためには?(適用事例12)

中堅ビルマネジメントのA社は、同業組合の理事も務めています。ある時、地元新聞にA社の記事が取り上げられました。A社を代表とするビル管理組合が県と災害協定を締結したとの記事です。協定書を交わすA社社長と県の担当者の写真も鮮明に写っています。

2018/07/19

-

安否確認のその先に~「ココダヨ」Biz~

今年5月24日に開催した「危機管理カンファレンス2018・春」のセミナー動画を無料会員向けに公開します。

2018/07/18

-

公共事業は国民の血税である~無駄遣いや談合はなくならないのか~

「官僚たちよ、気高い気骨を忘れていないか!」。近年相次ぐ安倍内閣やその周辺、さらには高級官僚による国民を愚弄するような暴挙の数々(いちいち挙げたら枚挙にいとまがない)。その腐敗した現実を知るにつれ上記のような怒りがこみ上げる。なぜ、公務員が違法な権力行使をするのか。国会で虚偽答弁を繰り返し心まで汚すのか。女性記者にセクハラ発言をしても詫びないのか。官界にはもう背筋を伸ばした「サムライ」はいないのか。権力・政界・業者からの忍び寄る黒い手を決然と断り、組織内の腐敗をいち早く断ち切る努力をすることが、選ばれた人(エリート)の与えられた使命ではないのか。内部告発の時代である。「組織と魚は頭から腐る」とは言い古されたことだ。将校・士官が下士官・兵と同レベル(または下のレベル)の倫理感では軍隊の規律は守れない。率先垂範すべき人物がこれでは戦いにはとても勝てない。

2018/07/17

-

ボランティアは装備など準備し被災地へ

内閣府が運営する「TEAM防災ジャパン」は13日、平成30年7月豪雨の被災地などでのボランティア活動希望者に対する注意事項を発表した。装備や食料などの準備やボランティア活動保険の加入などを呼びかけている。

2018/07/13

-

水害対策はハザードマップをフル活用

東京・日本橋を中心に多くのオフィスビルを所有・管理する三井不動産。テナントへの事業継続サポートも含め、災害対策に注力している。主にオフィスビルにおける水害対策を取材した。

2018/07/13

-

「ほっ!トイレ」を活用したより実践的な災害用トイレのご提案

今年5月24日に開催した「危機管理カンファレンス2018・春」のセミナー動画を無料会員向けに公開します。

2018/07/12

-

逃げ遅れないために率先避難者になろう!

前回の記事で、「災害は思わぬ時に未曾有の規模がやってくるものです」と自分で書いたのですが、まさにこの豪雨水害の事態には驚きを隠せません。あまりにも広範囲で川が氾濫、土砂崩れが起き、常総市で起こった水害の何倍もの被害が出てしまいました。被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。

2018/07/12

-

ボディー リカバリー バッグ(BRB)について

平成30年7月豪雨で亡くなられた多くの方々のご冥福を、心からお祈りいたします。 水難事故の場合、現場に駆けつけたご家族への心理的配慮から、要救助者の状態にもよるが、救出後にバスケットストレッチャーなどに載せた要救助者を防水シートなどで目隠しし、警察車両や救急車などに運んでいる。 ただ、ボート上への引き上げや、救助車のクレーンを用いて岸壁へ引き上げる時などに防水シートで隠し続けるのは非常に難しく、特に風が強い日などは防水シートがめくれてしまい、保持するための活動人員も8人くらい必要となる。

2018/07/11

-

豪雨により西日本広域で集荷・配達停止

平成30年7月豪雨の影響で、西日本の物流に大きな影響が生じている。佐川急便は10日午前9時現在、愛媛県の4市郡などで集荷・配達が不能。ヤマト運輸は同日午後2時現在岡山県と広島県の4市で集荷・配達を停止。日本郵便も午前10時現在、西日本の広域で配達の遅れを知らせている。

2018/07/10

-

7月豪雨で被災した中小企業がすべきこと

西日本を中心とした豪雨災害により、企業にも大きな影響が出ている。洪水や土砂崩れにより施設そのものが被災してしまった企業も少なくないだろう。被災した企業は今後どのように復旧を行えばいいのか。中小企業の災害対応の流れをまとめてみた。

2018/07/10

-

ドローン・ロボットで災害対応など推進

ドローンソリューション事業を手がけるブイキューブロボティクスは1日付で社名を「株式会社センシンロボティクス」に社名を変更。第三者割当増資などで総額約12億円の調達も行った。今後、ドローンに限らずロボットを活用し、災害対応や労働問題の解決などに努めていく。

2018/07/10

-

写真を撮る・領収書やレシートを取っておく

梅雨豪雨災害で被災した方々にお見舞い申し上げます。この記事がアップされるころにはそろそろ自宅の片付けが始まっていることと思います。被災された方は、焦りと不安の中で、一刻も早く、日常生活を取り戻したいと切望されていることでしょう。

2018/07/10

-

西日本豪雨、被災中小企業を金融支援

中小企業庁は9日、台風7号とその後の記録的豪雨による災害で被災した中小企業や小規模事業者に対して実施する金融支援を8府県97市町村に拡大したと発表した。自然災害で被災された中小企業・小規模事業者が既存債務と災害復旧の二重債務により事業継続が困難に陥ってしまう状況を回避する。

2018/07/09

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)