自然災害

-

人間とは違う!ペット用備蓄を考えましょう

先日飲みすぎて、脱水症状のようなものを起こし、危うく救急車に乗りかけました。これからの季節、お酒を飲む機会も増えそうですが、お酒による脱水状態のまま朝を迎えてしまうと大変な事になります!

2018/05/31

-

第3回 生コンクリート製造業(下)~協同組合と連携する場合~

次に、協同組合に加入している事業者における対応を検討する。 協同組合との連携により事業を展開していく場合は、協同組合の中で製造、品質保証、営業の仕組みを回復する必要があり、個社のBCPは協同組合全体のBCPの下部文書としての位置づけになる。 協同組合の場合、個社だけで考えるよりも選択肢は豊富になる。組合員企業からの応援要員の派遣、組合員企業間における設備、検査器具の貸し借り、検査室業務の代行などの選択肢が取れるからである。

2018/05/31

-

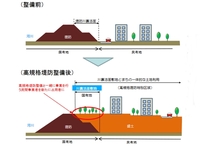

スーパー堤防、運用変えまちづくり促進

国土交通省は29日、いわゆる「スーパー堤防」と呼ばれる高規格堤防整備で生じた敷地の活用などについて、まちづくりを行う民間事業者が参入しやすくする取り組みを発表した。堤防斜面直上の土地の事業者による占有や、盛り土・地盤改良と建築物整備の一体施工を認める。

2018/05/31

-

熊本県、国に応援職員経費などで要望

熊本県の蒲島郁夫知事と坂田孝志・県議会議長は29日、内閣府を訪問。2016年の熊本地震からの復旧・復興に関する要望書を小此木八郎・防災担当大臣に手渡した。り災証明書発行などに従事する他自治体からの応援職員の経費についてなど災害救助法の見直しや、仮設住宅の供与期間の延長などが盛り込まれている。

2018/05/30

-

構造物測定などでIoTやAI積極活用

凸版印刷グループのトッパン・フォームズが15.4%を出資するmtes Neural Networks(以下mtesNN)はIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)の活用を進める。29日、東京都港区のトッパン・フォームズで記者発表会を開催。AIチップ開発の米国企業と合弁会社を7月に設立し日本支社を設けることや、技術を生かした構造物の揺れの計測・解析技術などが示された。

2018/05/30

-

南海トラフ10県、国に財政措置など要望

高知県の尾崎正直知事と愛知県の大村秀章知事は28日、両県と静岡県、三重県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、大分県、宮崎県で構成する「南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める10県知事会議」を代表して内閣府を訪れ、小此木八郎・防災担当大臣に政策提言書を手渡した。南海トラフ地震・津波対策の住宅耐震化の抜本強化など13項目を要望した。

2018/05/29

-

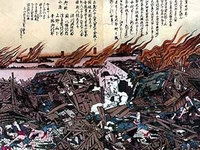

<安政の大地震展>にみる日本災害列島の今昔

昨年(2017年)、東京・文京区の東洋文庫(ミュージアム)で開催された「ナマズが暴れた!? 安政の大地震展」を興味深く拝見し、同時に古文書や史料類のみごとな同文庫の収集力に感心させられた。時宜を得た好企画であった。その際、会場で入手した「安政の大地震展 大災害の過去・現在・未来」(冊子)には教えられることが多かった。わずか28ページの同冊子ながら、古来より日本列島を襲った自然災害(主に大地震)と、それに対する支配者や庶民の叫び・恐れ・祟(たた)り・祈り・救いが浮き彫りにされている。以下、主要な文献などを紹介するが、冊子中のコメントもユニーク(時にユーモラス)であり、そのまま拝借させていただく(以下、同冊子から原文のママ引用する)。

2018/05/28

-

無電柱化、工事工夫や新素材でコスト減

東京都は25日、第2回「東京都道路埋設物管理者会議」を開催。小池百合子知事のほか、都から水道局や下水道局など関連部局、民間から東京電力パワーグリッド、東京ガス、NTT東日本などが出席した。副題を「道路埋設物イノベーション会議」とし、無電柱化のコスト削減へ道路の掘り返しの抑制のほか、機器や管路の改善といった取り組みについて話し合われた。

2018/05/25

-

東京都、五輪会場で熱中症予測実験

東京都は24日、「熱中症予測実証実験」の参加事業者募集を発表した。2020年東京オリンピック・パラリンピックの会場で、ビッグデータを活用した熱中症予測の向上へ都と一緒に実証実験に参加する事業者を募集する。参加希望企業は28日までに都に応募届を提出する必要がある。

2018/05/25

-

国土強靭化「最悪の事態」3割重点的に

内閣官房は25日、「国土強靭化の推進に関する関係府省庁連絡会議」の第18回会合を開催した。今年末に決定する次期国土強靭化基本計画での「起きてはならない最悪の事態」を防ぐための45のプログラムのうち、15程度を重点化プログラムとする方針を示した。2019年度予算案への反映のため、7月の次回会議において関係府省庁で申し合わせを行う予定。

2018/05/25

-

一時滞在施設補助、備蓄食料更新も対象

東京都は24日、今年度「東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助事業」の募集を25日から開始すると発表した。2019年2月28日まで受け付ける。帰宅困難者向けの一時滞在施設が備蓄品を購入する際に費用の6分の5を補助する。今年度からこれまでの備蓄食品の更新分も対象になったほか、対象品目にハラール対応など特定の対象者への配慮食品も含まれるようになった。

2018/05/25

-

「お互い様」の企業共助は日本の強み

一般社団法人日本医療資源開発促進機構(MRD)は21日、第15回「都市防災と集団災害医療フォーラム」を東京都千代田区の大和ハウス工業東京本社で開催。「災害時の共助と企業の役割」と題して病院・自治体・民間企業の各組織で災害管理部門に携わるメンバーが集まって事例発表やパネルディスカッションが行われ、地域社会を巻き込む取り組みについて議論を深めた。

2018/05/25

-

イタリアの避難所ですぐ届くもの3つって何でしょう?アルファ米とかお弁当とかじゃないですよ!なんと!?

「希望がもてる」「普通に素敵!」「心地よい暮らしそのものを追求した仮設住宅というのは、本質的な問題なのに今まであまり聞いたことがなかったかも!」などの感想をいただきました。 今週は後編として、認定NPO法人「まち・コミュニケーション」代表理事/神戸学院大学非常勤講師(災害復興研究)の宮定章氏にいただいたお写真を中心に、イタリアの避難所についてのご紹介です。

2018/05/25

-

関東知事会、本白根山受け火山対策国に要望

関東地方知事会議が23日、東京都千代田区の都道府県会館で開催。東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県の10都県の知事が出席した。国への提案・要望では全都県による共同提案として群馬県草津町の本白根山噴火を契機とした火山災害対策の強化が採択された。

2018/05/24

-

政府、出水期前に防災態勢強化を通知

政府は23日、中央防災会議会長の安倍晋三首相から「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」の通知を国土交通省など関係省庁、交通や物流、インフラ事業者など指定公共機関、都道府県あてに行った。市町村の避難指示・勧告のすみやかな実施や住民の早期行動へ情報伝達の徹底などが呼びかけられた。

2018/05/24

-

東京都、暑さ対策技術・製品の出展募集

東京都は21日、暑さ対策に関する技術や製品を展示する事業者を募集すると発表した。6月12日まで募集している。7月下旬に都が実施予定の3日間のイベントで展示や実証実験を実施。夏季に実施される2020年東京オリンピック・パラリンピックも見すえ、暑さ対策を進める。

2018/05/24

-

水門・陸閘を維持管理マニュアルに追加

国土交通省は23日、主に堤防や護岸についてまとめている「海岸保全施設維持管理マニュアル」に津波や高潮対策で重要な水門や陸閘の維持管理に関する内容を入れた改訂を行ったと発表した。水門・陸閘について土木構造物と設備部分にわけた点検・評価やライフサイクルコスト算定などを盛り込んだ。同マニュアルの改訂は4年ぶり。

2018/05/24

-

第14回:非常事態下で派遣スタッフをどう守る?(適用事例8)

「あれ、何かしら…?」。派遣社員の美香さんは、廊下の方でザワザワする声と小走りに駆け抜ける足音が気になりました。せっかくコーヒーとビスケットでつかの間の休息を楽しもうと思っていたのに。すると今度は室内の社員たちまでが、急にパソコン操作の手を止め、机の引き出しやロッカーから自分のバッグや上着を取り出してあわただしく部屋から出ていきます。

2018/05/24

-

消防士の水難救助活動中の事故を防ぐサイズアップについて

総務省消防庁の2017年の救急・救助の現況によると、2016年に全国で出動した水難事故件数は5184件、そのうち、要救助者の搬送人員は2341人となっている。

2018/05/23

-

大和リース、熱中症対策に空調作業服

大和ハウス工業グループの大和リースは22日、建設現場の熱中症対策のため、株式会社空調服の送風ファンの付いた作業服を社員や協力会社の作業員に支給すると発表した。

2018/05/23

-

低価格河川監視カメラ開発へ企業募集

国土交通省は18日、簡易型河川監視カメラの開発促進のため、企業を募集することを発表した。カメラのほか通信や太陽電池、画像圧縮といった技術を持つ企業をマッチングさせ、低価格の河川監視カメラの開発を目指す。

2018/05/22

-

立地や耐震性など注意し庁舎機能継続を

国土交通省は18日、「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」を発表した。災害対策拠点となる庁舎や病院、避難所となる学校といった災害時重要な役割を果たす施設整備にあたって、大地震など災害時に機能を継続できるように耐震など強い構造体、設備の充実やライフライン途絶の対策などを盛り込んだ。

2018/05/22

-

国土強靭化、次期計画へ課題抽出し対応

内閣官房は21日、「ナショナル・レジリエンス(防災・減災)懇談会」の第42回会合を開催。今年末に予定されている次期国土強靭化基本計画の決定に向け、脆弱性評価の指針や「国土強靭化アクションプラン2018」の素案も示された。脆弱性評価とアクションプラン2018は近く政府の国土強靭化推進本部で決定の見込み。

2018/05/22

-

気象庁、自治体向け防災ワークショップ

気象庁は16日、地方自治体への防災支援の一環として「気象防災ワークショッププログラム」を開発したと発表した。自治体の担当者が気象情報を基に災害対応の疑似体験を実施するもので、今後、気象庁は各気象台で自治体へ実施を提案していく方針。

2018/05/22

-

低い津波の浸水想定土地に利用規制を

国土交通省は18日、「津波防災地域づくりと砂浜保全のあり方に関する懇談会」の第4回会合を開催。津波防災地域づくりについての中間とりまとめの素案を提示した。最大クラスのL2津波よりも高さは低いL1津波でも浸水が想定される地域の土地利用の規制や避難のための財政支援などが盛り込まれた。

2018/05/21

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)