自然災害

-

大使館に災害時外国語窓口など情報提供

東京都は27~28日にかけて各国の在京大使館に対する災害時通信訓練を実施する。26日、外務省と共催で大使館向けに防災施策説明会を新宿区の都議会議事堂にある都民ホールで行った。都や国の施策の説明のほか、都の政策企画局外務部から大災害発生時に大使館に対してどのような連絡を実施するかが伝えられた。

2018/06/27

-

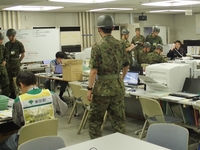

東京都、自衛隊と3年ぶり統合防災演習

東京都と自衛隊は19~22日にかけて、首都直下地震を想定した防災訓練を実施した。20日に予定されていた野外救護所の開設やヘリコプターも活用した医療搬送といった屋外訓練は雨で中止。新宿区の都庁で主に図上訓練が行われた。自衛隊統合防災演習と合わせた都の訓練は3年ぶり。

2018/06/26

-

巨大地震、高層ビルを襲う「長周期地震動」

巨大地震のあとに高層ビルの揺れを増幅させて長時間揺れ続ける「長周期震動」。高層になるほど揺れ幅や継続時間が大きい。高さ60メートル以上のオフィスビルやタワーマンションなど超高層ビルは全国に約2500棟あり、その9割が首都圏、大阪、名古屋に立地する。高層ビルの管理者はもちろん、テナントとしてオフィスを構える企業やマンション住民にも十分な知識と対策が求められている。長周期地震動の研究が専門の工学院大学建築学部・久田嘉章教授に伺った。

2018/06/25

-

水害に脆弱な東京、企業はBCP策定を

東京都が3月30日に策定した「想定し得る最大規模の高潮による浸水想定区域図」。1000~5000年に1度の台風と高潮、さらには河川での洪水や堤防決壊による被害を見込んだものではあるが、23区の約3分の1にあたる約212km2が浸水すると想定。東部を中心に浸水域は17区に広がり、墨田区や江東区では最大浸水深さ10m以上となるという衝撃のものだった。浸水被害にどう備えるべきか。元東京都および江戸川区職員で公益財団法人リバーフロント研究所の技術参与・土屋信行氏に話を聞いた。

2018/06/22

-

ブロック塀、古い方が無法状態の現実。根本解決は?気になる防犯は?

大阪北部地震ではブロック塀の倒壊によって、小学4年生の三宅璃奈さん(9)と、杖をつきながらも小学校の登校の見守りをしてくださっていた安井実さん(80)の大切な命が奪われてしまいました。 ブロック塀の倒壊は人災です。リスク対策の過去記事では、

2018/06/22

-

<寄稿>【検証!】大阪北部地震、企業や自治体の帰宅困難者対策は機能したか?

大規模災害発生時の帰宅困難者対策は、東日本大震災時の東京都内における500万人を超える滞留者の大パニックを契機に全国で急速に手掛けられてきた。しかし今回の6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震で、この帰宅困難者対策は機能したのだろうか。テレビの画面には、新淀川大橋を徒歩で渡る多くの人の群れが写し出されており、帰宅困難者サービスステーションを活用したという報告は少なかった。やはり、遠隔地に帰る人達の対応はできていないのだろうかと思わせるものがあった。

2018/06/21

-

災害時活躍、米海軍病院船が東京寄港

米国海軍の病院船「マーシー」がこのほど日本に来航。16日には東京都大田区の大井水産物ふ頭で報道陣への公開が行われた。また翌17日には日米共同の災害医療搬送などの訓練も行われた。手術用ロボットなど最新技術を備えた、まさに「洋上の病院」の全貌を追った

2018/06/21

-

消防士たちのキッチントークは貴重な心のセラピー

日本の消防では、昼食に「消防うどん」を作るのが定番だ。私も現役の頃、同じ当務の消防士から1人500円ずつ集めて、昼飯、夕飯、朝飯を昼前から買い出しに行った。天ぷらを揚げたり、モツがたっぷり入った博多モツ鍋うどんを作ったりしていた。味付けは肉うどんに近いが、ニンニクとショウガ、鷹の爪が効いていることが特徴だ。 さて、今回は世界の消防レシピについて紹介する。世界中のほとんどの消防署では、消防士が自分たちで3食作っており、食事当番になった消防士によって、得意メニューや味付けが変わる。中にはカロリーや脂肪、ビタミンなどの栄養までを考え、さらにオーガニックにもこだわっている消防士もいる。

2018/06/20

-

第50回:BCM関係者はこれから何に注力しようとしているか

おかげさまで本連載も50回目を迎えることができました。細々とではありますが、このような連載を続けてこられたのも読者の皆様のおかげです。誠にありがとうございます。とはい 50 回目だからといって特に何か記念するわけでもなく、いつもどおり淡々と海外の調査レポートをご紹介したいと思います。

2018/06/19

-

地震でエレベーター閉じ込め関西214件

国土交通省は18日、大阪府北部を震源とする地震に関する災害対策本部会議を開催。石井啓一大臣など幹部が一堂に会し、同日に発生した地震の対応を話し合った。報告では交通機関や河川設備などの被害状況のほか、2府3県でエレベーターの閉じ込めが214件発生。全て救出されたという。

2018/06/18

-

大阪地震、死者3人ガス停止10.8万戸

18日午前7時58分ごろに発生した大阪府北部を中心とした地震。同日の午後2時30分時点の消防庁調べで死者は大阪府で3人、負傷者は大阪府の175人を始め2府3県で214人となった。政府は内閣府を中心に関係省庁会議を開催。給水活動のため自衛隊が出動したほか、ガスの供給停止が10万8000戸にのぼることなどが報告された。

2018/06/18

-

システム切り替えの自動化ソリューション

6月11日、12日の2日間、IBMのプライベートイベント「Think Japan」が開かれ、これに伴い来日したビジネス・レジリエンシー・サービス ジェネラル・マネジャーのアンドレア・セイラス氏と同部門バイス・プレジデントのダニエル・ウィットヴィーン氏がリスク対策.comの取材に応じた。

2018/06/14

-

防災イベント目白押し!楽しく学ぼう

ここ最近、防災イベント目白押しの赤プルです。イベントに参加したり、出演させていただいたりする中で、気づいたこと。ズバリ!「防災は楽しくていい!」ということ。ちょっと忘れがちなことだけど、楽しく取り組まなくては長続きしないかんね。

2018/06/14

-

行政依存の防災からの脱却を呼びかけ

消防庁と内閣府は6日、全国の市町村長を対象とした今年度「全国防災・危機管理トップセミナー」を東京都千代田区の全国都市会館で開催。236人が参加した。東京大学大学院情報学環の片田敏孝特任教授が「市町村長の危機管理対応について」と題し講演。大分県日田市の原田啓介市長は2017年7月の九州北部豪雨について語った。

2018/06/07

-

道路陥没防止へ調査技術標準化など提言

一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会は6日、「都市の危機管理における路面下空洞対策に関する提言」と題した提言書を小此木八郎・防災担当大臣に提出した。この提言書をまとめた同協議会の戦略会議議長の高島宗一郎・福岡市長が内閣府を訪れ、小此木担当相に手渡した。陥没の原因となる道路の地下空洞について、調査技術の標準化などを提言に盛り込み国に要望した。

2018/06/07

-

第15回:その対策、予算の都合で見合わせとします!(適用事例9)

角館カクオさんの会社は、BCPを策定してから7年が立ちます。東日本大震災が発生した2011年に社長の鶴の一声でBCP策定プロジェクトを立ち上げ、メンバー全員が明日は我が身と大地震の脅威を共有しつつ、目を血走らせてわずか3カ月で作り終えたものです。BCPが完成してからは、いわゆるBCMの運用指針にしたがって、定期的な見直しや更新などを行ってきましたし、一般的な防災レベルではありますが、教育や訓練も毎年欠かすことなく続けてきたのでした。

2018/06/07

-

消防士のための体力維持増進プログラム

今までにも何度か、消防士のためのフィットネスプログラム等を紹介させて戴いたが、今回、カナダの国防省が発行した「消防士のための体力維持増進プログラム」は、消防現場活動出活用する器具に応じた筋肉の付け方、また、さまざまな消防現場で必要な筋肉を維持増強させることを目的とした内容で、とてもよく考えられている。

2018/06/06

-

第48回:カンタベリー地震からの事業復旧はどのように進んでいるのか

ニュージーランドで活動している研究プログラム「Resilient Organisations」(注1)は、ニュージーランドで 2010 年と2011 年に発生したカンタベリー地震に被災した多数の組織が災害からどのように復旧してきているかを継続的に調査している(注2)。

2018/06/05

-

第1回【葛飾区】1000年に1度の水害に備える下町の新しい挑戦!(上)

災害が発生した時にその被害を軽減するために取る対応には、国や地方公共団体による「公助」、地域の住民やボランティア、企業などの連携による「共助」、自ら身を守る「自助」というものがあります。

2018/06/04

-

戦前の傑出したジャーナリスト・杉村楚人冠とその多彩な実績

私は千葉県柏市に移住して以降、戦前の「手賀沼文化人」に注目し調査を続けた。志賀直哉、武者小路実篤、柳宗悦、バーナード・リーチら「白樺派」系の作家・文化人や講道館創始者・教育者嘉納治五郎ら知識人に魅かれたが、ジャーナリズムに生きる者として、朝日新聞記者・杉村楚人冠(そじんかん、1872~1945)の多才さ・先見性にも教えられることが多かった。楚人冠の朝日新聞入社後の足跡を追ってみよう。

2018/06/04

-

政府と東京都など、水害広域避難検討会

政府や東京都、埼玉県、千葉県など地方自治体、JR東日本や東京メトロといった交通事業者などで構成する「首都圏における大規模水害広域避難検討会」の第1回会合が1日、東京都千代田区の内閣府で開催された。東京東部を中心に予想される大規模洪水に備え、広域避難場所の確保と避難手段確保・誘導についてそれぞれワーキンググループ(WG)を設置し検討することとなった。

2018/06/01

-

内閣府、水害・土砂災害対策の手引き

内閣府は5月31日、「水害・土砂災害から家族と地域を守るには」と題した手引きを公表した。2017年の九州北部豪雨の反省から作成されたもので、避難方法や普段からの備えなどに基本的に必要な知識について記している。

2018/06/01

-

耐震化促進へ建物名公表で区市と連携

東京都は5月31日、「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けた更なる促進策について」を発表した。災害時に輸送上重要で、建物倒壊による閉塞を防がないといけない特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化促進について、2017年1月から今年3月まで7回開かれた検討会の報告書。耐震性を満たさない建物の公表のほか、賃貸物件の賃借人の移転費用など経費支援の仕組みづくりの検討も盛り込まれた。

2018/06/01

-

人間とは違う!ペット用備蓄を考えましょう

先日飲みすぎて、脱水症状のようなものを起こし、危うく救急車に乗りかけました。これからの季節、お酒を飲む機会も増えそうですが、お酒による脱水状態のまま朝を迎えてしまうと大変な事になります!

2018/05/31

-

第3回 生コンクリート製造業(下)~協同組合と連携する場合~

次に、協同組合に加入している事業者における対応を検討する。 協同組合との連携により事業を展開していく場合は、協同組合の中で製造、品質保証、営業の仕組みを回復する必要があり、個社のBCPは協同組合全体のBCPの下部文書としての位置づけになる。 協同組合の場合、個社だけで考えるよりも選択肢は豊富になる。組合員企業からの応援要員の派遣、組合員企業間における設備、検査器具の貸し借り、検査室業務の代行などの選択肢が取れるからである。

2018/05/31

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)