2018/09/10

安心、それが最大の敵だ

<文学に表現された湖水(1)、和歌>

琵琶湖は、古来日本独自の言語芸術である俳句や短歌に詠われて来た。

さざなみや 志賀の都は あれにしを むかしながらの 山ざくらかな

(平薩摩守忠教(たいらのさつまのかみただのり、通常は忠度)、「平家物語」の「忠教都落(みやこおち)」)

淡海(おうみ)の海(うみ) 夕波千鳥(ゆうなみちどり) 汝(な)が鳴けば情(こころ)もしぬに 古(いにしえ)思ほゆ(柿本人麻呂 「万葉集」巻三)

琵琶湖を詠った和歌2首である。代表的歌人による最高の名歌である。ここでは忠教の和歌をとりあげる。木曽義仲ら源氏の追撃により、都落ちを決意した忠教は、歌壇の最高権威である藤原俊成(しゅんぜい)を密かに訪ねて別れを告げ、遺作となる巻物(和歌集)を手渡す。『平家物語』の「忠教都落」から一部引用する。(原文のママ)

「三位(さんみ、俊成をさす)是をあけて見て『かかる忘れがたみを給(たまわり)おき候ぬる上は、ゆめゆめ粗略を存ずまじう候。御疑(うたがい)あるべからず。さても唯今の御わたりこそ、情(なさけ)もすぐれてふかう、哀(あわれ)もことに思ひ知られて、感涙おさへがたう候へ』と給へば、薩摩守悦んで、『今は西海(さいかい)の浪の底にしづまば沈め、山野にかばねをさらさばされせ。浮世に思いおく事候はず。さらばいとま申て』とて、馬にいち乗り、甲(かぶと)の緒をしめ、西にさいてぞあゆませ給ふ。三位うしろを遥に見おくって、たたれたれば、忠教の声とおぼしくて、『前途程遠し、思を雁山の夕の雲に馳(ルビはす)』とたからかに口ずさみ給へば、俊成卿、いとど名残をしうおぼえて、涙をおさへてそ入給ふ。

其後(そののち)、世しづまって、千載集(せんざいしゅう)を撰ぜられけるに、忠教のありしあり様、言ひおきしことの葉、今更(いまさら)思ひ出でて哀也ければ、彼(かの)巻物のうちに、さりぬべき歌いくらもありけれ共、勅勘(ちょっかん)の人(天子から咎めを受けた人)なれば、名字をばあらはされず、故郷花という題にてよまれたりける歌一首ぞ、「読人知らず」と入られける。

さざなみや 志賀の都は あれにしを むかしながらの 山ざくらかな

(意訳:さざ波が打ち寄せる志賀の都は荒れ果ててしまったが、長等山の桜だけは昔ながらに美しい花を咲かせていることよ)

其身(そのみ)、朝敵となりし上は、子細(しさい)に及ばずと言ひながら、うらめしかりし事ども也」。忠教は一ノ谷の戦で戦死する。

◇

江戸初期、諸国を漫遊する水戸藩黄門・水戸光圀は琵琶湖に立ち寄って詠った。

音ばかり よするや鳰(にお)の 浦波も 霞にこもる あけぼのの空

「常山詠草」所収。琵琶湖のことを歌語で「鳰のうみ」といった。これは「湖上霞」という題詠。湖水の浦波も、のどかな春霞の中にこもってかすみ、静かな音だけが寄せている岸辺。優雅な王朝和歌の流れをくみ、調べはあくまでもおおらかである。(大岡信『新折々のうたI』参考)。

現代歌人・河野裕子は詠う。

たっぷりと 真水を抱きて しづもれる 昏(くら)き器を 近江と言えり

<文学に表現された湖水(2)、俳句>

琵琶湖を詠った俳人といえば、まず第一に俳聖松尾芭蕉をあげるのが礼儀であろう。「芭蕉句集」(日本古典文学大系、岩波書店)は、俳人松尾芭蕉(1644~94)の俳句約1000句を春夏秋冬の季語に分けて紹介し解説している。江戸期を代表する俳聖は近江国と琵琶湖をこよなく愛し、その亡骸(なきがら)を琵琶湖畔からわずかに内陸に入った義仲寺(ぎちゅうじ、現大津市馬場)に葬るよう遺言した(句の解釈は紙面の制限上でできないことをお断りしておく)。

<春>

大津絵の筆のはじめは何仏(なにほとけ)(元禄4年正月大津での吟)

行春を近江の人とおしみけり(元禄3年志賀辛崎での吟)

辛崎の松は花より朧(おぼろ)にて(貞享2年大津での吟)

命二つの中に生たる櫻哉(かな)(貞享2年甲賀郡水口での吟)

四方より花吹入れてにほの波(元禄3年近江膳所での吟、「にほ」は水鳥の鳰・にお)

<夏>

海ははれてひえふりのこす五月哉(元禄元年琵琶湖畔での吟)

五月雨に鳰の浮巣を見に行かむ(貞享4年琵琶湖畔での吟)

五月雨にかくれぬものや瀬田の橋(元禄元年瀬田での吟)

此の宿は水鶏(くいな)もしらぬ扉(とぼそ)かな(年次不詳大津での吟)

ほたる見や船頭酔ておぼつかな(元禄3年瀬田での吟)

世の夏や湖水にうかぶ波の上(元禄元年琵琶湖上での吟)

<秋>

石山のいしより白し秋のかぜ(元禄2年現石川県の山中での吟)

名月や海にむかへば七小町(元禄3年琵琶湖畔での吟)

名月はふたつ過ぎても瀬田の月(元禄4年瀬田での吟)

三井寺の門たたかばやけふの月(元禄4年義仲寺での吟)

鎖(じょう)あけて月さしいれよ浮み堂(元禄4年浮御堂での吟)

病む雁の夜さむに落て旅ね哉(元禄3年堅田での吟)

海士(あま)の屋は小海老(こえび)にまじるいとど哉(元禄3年堅田での吟)

<冬>

かくれけり師走の海のかいつぶり(元禄3年草津での吟)

少将のあまのはなしやしがの雪(元禄2年大津での吟)

比良みかみ雪指しわたせ鷺(さぎ)の橋(元禄3年大津での吟)

あられせば網代(あじろ)の氷魚(ひお)を煮て出さん(元禄2年膳所での吟)

石山の石にたばしるあられ哉(元禄2年か3年石山寺での吟)

百年(ももとせ)の気色(けしき)を庭の落葉哉(元禄4年彦根・明照寺での吟)

たふとがる涙やそめて散紅葉(ちるもみじ)(同前)

◇

近現代俳諧の指導者・正岡子規(1867~1902)は学生時代に琵琶湖を題材にした漢詩と俳句を詠っている。1890年(明治23年)8月29日、第一高等中学(現東大教養学部)学生・正岡子規(23歳)は同級生の友人夏目漱石(金之助)へ手紙を送った。

「(前略)小生飄然(ひょうぜん)と琵琶湖畔に天下り石山寺に参籠し幻住庵の跡に錫(しゃく)をとどむるなど大分俗骨を感じたるの感あり。

次瑶韻(じよういん)

琶湖携筆避紅塵 山紫水明憶美人 一夜天風吹我去 白雲皎月遇詩神

(琶湖筆を携えて紅塵を避け 山紫水明美人を憶う 一夜天風我を吹いて去り 白雲皎月詩神に遇う。<大意>筆を手に俗界を離れて琵琶湖に遊んだ。水と山の澄み切った風景は、心に美しい人を思い浮かばせる。ある夜のこと、天の風が僕を運び、白く輝く雲と月明かりの中で詩の神に出会わせてくれた)。

(中略)

月見がてら辛崎(からさき)へ行きたり。往復に得たる句の内、

くだけては 海一面の 月の影

むすぶ手に ひやりとしむる 水の月

名月や 湖水の中に 舟一つ」(「漱石・子規、往復書簡集」岩波文庫より)。

- keyword

- 安心、それが最大の敵だ

- 琵琶湖

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

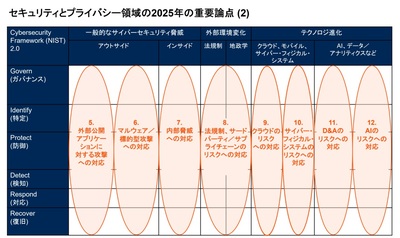

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方