気候変動リスクに対する問題意識の高まりから、事業活動による二酸化炭素の排出量を削減しようとする企業が増えている。読者の皆様が所属されている組織の中にも、電力消費量の削減や再生可能エネルギーの活用などさまざまな方法によって、排出量の削減やカーボン・ニュートラルの実現を目指しているところが少なくないであろう。

このような課題に関しては、工場や物流経路、大規模な本社ビルなどが主な検討対象になることが多いが、これらと並んで注目されるのがデータセンターである。特に昨今ではデータセンターの大型化が進み、そこで消費される電力量も増加傾向にあると思われるので、データセンターにおける二酸化炭素の排出量削減は特に注目されるべき分野のひとつだと考えられる。また、クラウドサービスなどを通してそれらを利用する企業なども増えているので、自社がカーボン・ニュートラルを実現するために、外部のデータセンターにおける二酸化炭素排出量が重要なファクターになっている場合もあろう。

今回紹介させていただく報告書は、そのような課題認識に基づいて、ITインフラの効率性や信頼性に特化したコンサルティングファームであるUptime Instituteが、ITシステムの耐障害性と二酸化炭素排出量との関係についての調査結果をまとめたものである。本報告書は下記URLにアクセスして、氏名やメールアドレスなどを登録すれば、無償でダウンロードできる。

https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/how-resiliency-drives-cloud-carbon-emissions

(PDF 22ページ/約 0.7 MB)

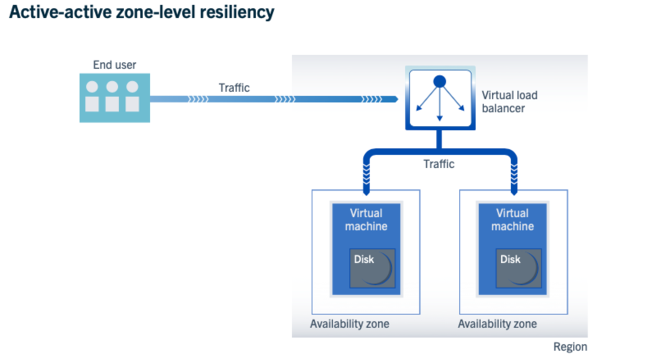

本報告書では、ITシステムの耐障害性を高めるためのさまざまな形態の間で、耐障害性、コスト、二酸化炭素排出量の比較を試みている。図1は比較的シンプルな形で耐障害性を実現した形態の例である。同一機能を持つ2台のサーバー(Virtual machine)がロードバランサーを介して接続されており、もし片方のサーバーが停止してしまっても、ユーザーに意識されること無くもう片方のサーバーが稼働し続けるものである。

本稿では掲載を省略するが、これらから派生した形態として、ロードバランサーを介して接続されている片方のサーバーを休止させておく形(ウォームスタンバイ)が考えられる。この場合、もともと稼働していたサーバーで障害が発生したあとに、もう片方のサーバーを起動するので、ユーザーから見ると一時的にサービスを利用できない時間が発生する。また、平常時に稼働しているサーバーは1台なので、図1の形に比べると全体的にパフォーマンスは低くなるであろう。

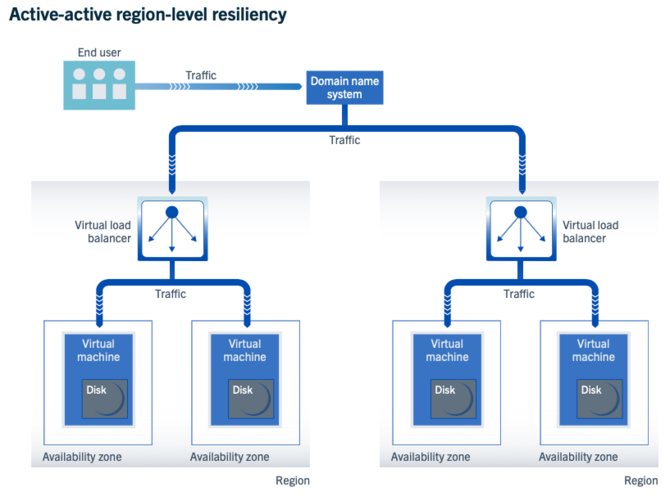

ところで、図1のような構成では、大規模な事故や災害などによって両方のサーバーが停止してしまうような事態には対応できない。したがって図2のように、物理的に離れた別の地域(Region)にも図1と同様の構成を設けて、両者をDNS(Domain name system)を介して接続するという形が考えられる。このような形態であれば大規模な事故や災害が発生した場合でも、ユーザーが利用を続けられる可能性が格段に向上するが、サーバーが常に4台稼働している状態なので、設備投資だけでなくランニングコストもかさむことになる。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方