2018/07/09

安心、それが最大の敵だ

フランスからの借款を蹴る

海舟は、風雲急を告げた幕末に、ロシアやフランスがしきりに金を貸そうと幕府に詰め寄った事態に対して「氷川清話」で次のように語っている。

「おれもその時、戦争はしたし、金はないし、力は弱いし、実に途方に暮れてしまって、この難局を処理するよりは、むしろ討ち死にでもする方がいくら易いかもしれない思ったくらいであったけれども、しかしながら一時凌ぎに外国から金を借りるということは、たとえ死んでもやるまいと決心した。というのは、まあ嫌いなのと、不面目なのは、耐えるとしたところで、借金のために、抵当を外国人に取られるのが、実に堪らない。よしまたそれを耐えるにしたところで、借金を返す見込みがないから仕方がない。これが一家や一個人のことなら、どうなってもたいしたことはないが、何しろ一国のことだから、もし一歩誤れば何千万人というものが、子々孫々まで大変なことになってしまうのだ。それで俺が局に立っている間は、手の届く限りはどこまでも借金政略を拒み通した」

「氷川清話」では、フランスから巨額の借金を受け海防に備えようと企図したライバルの勘定奉行・小栗上野介忠順(ただまさ)について論評している。

「小栗上野介は、幕末の一人物だヨ。あの人は、精力が人にすぐれて、計略に富み、世界の大勢にもほぼ通じて、しかも誠忠無二の徳川武士で、先祖の小栗又一によく似て居たよ。一口にいふと、あれは三河武士の長所と短所とを両方具(そな)へて居ったのヨ。しかし度量が狭かったのは、あの人のために惜しかった。

小栗は、長州征伐を奇貨(きか)として、まづ長州を斃(たお)し、次に薩州を斃して、幕府の下に郡県制度を立てようと目論んで、仏蘭西公使レオン・ロセツ(ロッシュ)の紹介で、仏国から銀六百万両と、年賦で軍艦数艘を借り受ける約束をしたが、これを知って居ったものは、慶喜殿ほか閣老を始め4、5人に過ぎなかった。

長州征伐がむつかしくなったから、幕府は、おれに休戦の談判をせよと命じた。そこで、おれが江戸を立つ1日前に、小栗がひそかにおれにいふには、君が今度西上するのは、必ず長州談判に関する用向だらう。もし然らば、実に我々にかやうの計画があるが、君も定めて同感だろう。ゆゑに、敢えてこの機密を話すのだといった。おれもここで争うても益がないと思ったから、たださうかといっておいて、大坂(現大阪)へ着いてから、閣老板倉に見(まみ)えて、承れば斯々(かくかく)の御計画がある由だが、至極(しごく)御結構の事だ。しかし天下の諸侯を廃して、徳川氏が独り存するのは、これ天下に向かって私(わたくし)を示すのではないか。閣下ら、もし左程(さほど)の御英断があるなら、むしろ徳川氏まづ政権を返上して、天下に模範を示し、しかる上にて郡県の一統をしては、如何(いかん)、といったところが、閣老は愕(びっく)りしたヨ。

さうするちに、慶応3年の12月に、仏国から破談の報せが来た。後で仏蘭西公使がおれに、小栗さんほどの人物が、僅か六百万両ぐらいの金の破談で、腰を抜かすとは、さても驚き入った事だといったのを見ても、この時、小栗がどれほど失望したかは知れるヨ。小栗は、僅か六百万両のために徳川の天下を賭けようとしたのだ。

超えて明治元年の正月には、早くも伏見鳥羽の戦が開けて、300年の徳川幕府も瓦解した。小栗も今は仕方がないものだから、上州の領地へ退居した。それをかねて小栗を憎んで居た土地の博徒や、また小栗の財産を奪はうといふ考への者どもが、官軍へ讒訴(ざんそ)したによって、小栗は遂に無惨の最期を遂げた。しかしあの男は、案外清貧であったということだヨ」

新政府への恭順派勝海舟は、徹底抗戦派の小栗忠順の人物を見抜いていたと言えようか。

日本海軍の祖、太平洋を渡る

日本の海軍は長崎から始まった。この地に幕府の長崎海軍伝習所が開かれたとき、近代日本が開幕したということである。安政2年(1855)10月のことである。海舟はこの伝習所の舎監であった。ここで彼は西洋兵学の識見と能力を磨き上げた。長崎という土地は、彼にとって、いや「海軍の青春」にとっても、最適なところであったかも知れない。厳しい鎖国のおきての中にあって、長崎は外国に向かって開かれていた唯一の窓であった。日本の中の異国であった。

だが伝習所は、わずか4年そこそこしか存在しなかった。そのわずか4年間が日本人の中にたくましい海洋精神を吹き込んだのである。幕府や藩にとらわれぬ考え方、世界の中の日本、ネーションの目をもってものを見る、まったく新しい世界観を、彼らは身をもって学んだのであった。

万延元年(1860)1月19日、<ネーション>としての一体感と夢を乗せて、咸臨丸は出航する。わずか4年の伝習生たちが、太平洋の波濤を乗り切ろうというのだった。この日こそが、日本海軍の出発の朝。寛永鎖国令(1633年)以来220年ぶりの日本人の海洋乗り出しである。航程1万浬(マイル)、日数3カ月、乗組員96人、新しい価値観を帆いっぱいに膨らませて、船は近代への重い扉を押し開いていくのである。

この船の艦長格として指揮を執った海舟が、日本海軍の父と呼ばれる理由はここにある。たしかに、アメリカ渡航後の海舟は、これが同一人物かと思われるほど変貌を遂げる。海軍こそが日本を救うという強烈な確信が、彼の人格を変えたのかもしれない。そしてそれが時代をリードし変革していった。

海舟らの後を受けて、官制として海軍が始まったのは慶応4年(1864年)1月17日である。海陸軍総督として岩倉具視、嘉彰親王、島津忠義らの名前が見える。その年の3月、天保山沖にて日本最初の観艦式が行われたが、参加艦船わずか6隻の貧弱さであったという。辛苦の海軍建設はここに発するのである。

◇

明治27年(1894)5月、海舟は東京・小石川下富阪に完成した107畳敷きの講道館大道場の落成披露に招待された。彼は講道館長嘉納治五郎師範の妙技にうたれ、乞われるままに揮毫(きごう)した(海舟は治五郎の父で灘の酒造家・豪商嘉納次郎作との交流も深かった)。

無心而入自然之妙(無心にして自然の妙に入り)

無為而窮変化之神(無為にして変化の神を窮む)

海舟は若き日に柔術に打ち込んだ。それだけに扁額の筆の運びに詩魂があふれている。扁額は今日も講道館道場(東京・文京区)に保存され掲げられている。海舟の晩年の「ことば」を2つ紹介する。「功無く亦(また)名も無く」。「虎となり鼠となりて老いにけり」。翌年77歳で他界した。勝海舟は幕末・維新という怒涛が生んだ「日本開闢以来の人豪」と言えよう。

参考文献:「氷川清話」(勝海舟、角川文庫)、「勝海舟」(勝部真長)、「日本海軍の興亡」(半藤一利)、「嘉納治五郎」(講道館)、筑波大学附属図書館文献。

(つづく)

- keyword

- 安心、それが最大の敵だ

- 勝海舟

- 幕末

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

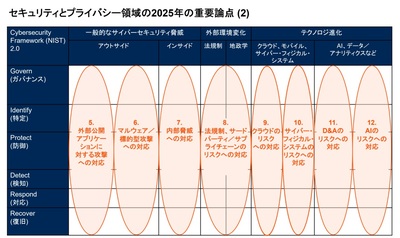

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方