2018/07/09

安心、それが最大の敵だ

海舟の自己鍛錬、柔術と剣道

青年・勝麟太郎が、柔術(今日の柔道)を一所懸命稽古していたことを示す一つの文献が残っている。勝家文書の中に、表紙に「武蔵野國住人・勝麟太郎義邦」とだけ認めた、小型の和紙長方型の小冊子がある。その内容が、柔術の秘伝書の写しなのである。見開きに、

風□息虚空□心

目眼海山かけて、我躯なり

これのみと思ひきわめそいく数も

上に上ある 吹毛の剣

霊剣伝解夫れ人の天に稟(う)くる所の性は純霊のみ(口は読解不能文字)

とある。そして「他見ヲ禁ズ、秘書」として

為勢自得天真流術書

崖下初寸水月明星

膀光釣鐘松風村雨

明ケ間焉免独錮稲妻

と秘伝の書目が並べてあって、次に柔術のこまごましたワザの伝授と心得らしきものが、200字詰め原稿用紙に写して28ページ分ばかりが書き写してある。

江戸後期、麟太郎が15~16歳ごろ、柔術に熱中していた証拠と見てよいであろう。浅草新堀の島田虎之助の道場では、剣術の打ち合いの後は、かならずといっていいほど竹刀を捨て、組打ちをやる。上になり下になり、しまいには相手の喉を締めて気絶させる。すると師匠の島田が上座から降りて来て、活を入れて蘇生させる。そういう方式をとっていた。これは柔道と剣道との組み合わせであるといえよう。それを「天真流」といったのではないか。海舟自身が追想する。

「本当に修行したのは、剣術ばかりだ。全体、おれの家が剣術の家筋だから、おれのおやじも、骨折って修行させようと思って,当時剣術の指南をしていた島田虎之助という人についた。この人は世間並みの撃剣家とは違うところがあって、終始、『今どきみながやりおる剣術は、型ばかりだ。せっかくのことに、足下は真正(ほんとう)の剣術をやりなさい』といっていた。それから島田の塾へ寄宿して、自分で薪水の労をとって修行した。寒中になると、島田の指図に従うて、毎日稽古がすむと、夕方からけいこ着1枚で、王子権現にいって夜げいこをした。

いつもまず拝殿の礎石に腰をかけて、瞑目沈思、心胆を錬磨し、しかる後、立って木剣を振り回し、更にまた元の礎石に腰をかけて心胆を錬磨し、また立って木剣を振り回し、こうゆうふうに夜明けまで5、6回もやって、それから帰ってすぐに朝稽古をやり、夕方になると、また王子権現へ出掛けて、1日も怠らなかった。

始めは深更にただ一人、樹木が森々と茂っている社内にあるのだから、なんとなく心が臆して、風の音がすさまじく聞こえて、覚えず身の毛が立って、今にも大木が頭の上に倒れ掛かるように思われたが、修業の積むに従うて、しだいになれてきて、後にはかえって寂しい中に趣があるように思われた。

ときどき同門生が2、3人はいることもあったが、寒さと眠さとに辟易して、いつも半途から、近傍の百姓家をたたき起こして、寝るのが常だった。しかしおれは、ばか正直にそんなことは一度もしなかったよ。修業の効は瓦解(幕府崩壊)の前後にあらわれて、あんな艱難辛苦に耐えて、少しもひるまなかった。

ほんにこの時分には、寒中足袋もはかず、袷1枚で平気だったよ。暑さ寒さなどということは、どんなことやらほとんど知らなかった。

ほんに身体は、鉄同様だった。今にこの年になって、身体も達者で、足下も確かに、根気も丈夫なのは、全くこの時の修業の余慶(おかげ)だよ。」(「氷川清話」)。

◇

「内憂外患」の江戸後期に、蘭和対訳辞書「ヅーフ・ハルマ」(3000ページ、語数9万余、58巻)の大冊を一人で手写した人はまず少ない。まして2部写した人というのは、古今東西、勝麟太郎ただ一人であろう。麟太郎は、才人の佐久間象山や福沢諭吉も、さすがに手を付けなかった「ヅーフ・ハルマ」の筆写を、いち早く弘化4年(1847)の秋に手を付け、1年がかりで翌年の秋に仕上げている。しかも2部を筆写し、1部は売ってその費用に充てたというのである。「ヅーフ・ハルマ」が完成したのは天保4(1833)年であるから、まだ10数年しかたっていない。写本としても早い方である。それに何という根気、何という意地、驚くべき執念ではないか。しかも当時、貧乏のどん底にあって、夏には蚊帳もなく、冬は布団なく、ただ机にもたれて眠る。それに母は病床にあり、妹たちはまだ幼く、頑是なく、彼が掾(えん)や柱を割って燃料として炊事をしたりした。困難極まって、かえって勇気がわいてきて、とうとう1年間に2部写すことができた。海舟の心身を鍛錬する集中力には驚くしかない。彼は指導者・教育者としても秀でていた。

- keyword

- 安心、それが最大の敵だ

- 勝海舟

- 幕末

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

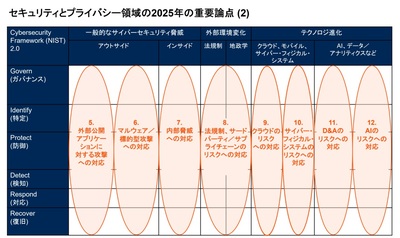

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方