BCP対策本部を例に考える備蓄品の見直し方

第17回:首都直下地震の新想定を生かす(2)

林田 朋之

北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。

2022/07/14

企業を変えるBCP

林田 朋之

北海道大学大学院修了後、富士通を経て、米シスコシステムズ入社。独立コンサルタントとして企業の IT、情報セキュリティー、危機管理、自然災害、新型インフルエンザ等の BCPコンサルティング業務に携わる。現在はプリンシプル BCP 研究所所長として企業のコンサルティング業務や講演活動を展開。著書に「マルチメディアATMの展望」(日経BP社)など。

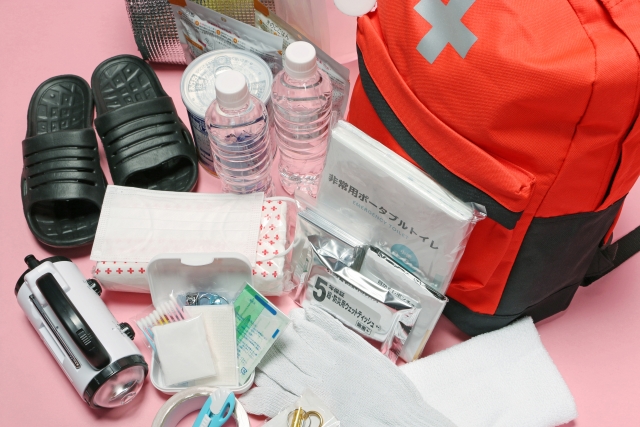

今回は東京都による首都直下地震の新被害想定の生かし方として、備蓄品について考えてみたいと思います。現在、企業においては全従業員の帰宅用防災セットのほか、オフィス常備用、帰宅困難者用の備蓄品を配備していると思いますが、実際、備蓄品の種類と量をどう決めていけばよいのでしょうか。

特に帰宅困難者用の備蓄品については、今後、見直しが必要と思われます。新被害想定による帰宅困難者は約437万人ですが、企業においては自宅から会社までの距離によって帰宅困難者の人数を試算しているところが多いでしょう。

しかし、道路の被害や混雑の状況によっては歩くスピードが落ち、例えば時速3キロになると10キロ圏内で約3時間半、20キロ圏内だと7時間くらいかかります。帰宅開始時間が遅れれば日が沈んでしまい、かつ局所的な停電がありますから、非常に危険な状況となるのは必須。また帰宅困難者が路上にあふれると、緊急車両の通行阻害要因となり、防災上も極めて問題です。

おそらく、自宅・会社間の距離にもとづく帰宅困難者の想定人数では実際は足りない。さらに多くの人が帰れなくなることを想定し、加えて訪問客や出入りの業者、可能であれば滞留者の受け入れも含め、備蓄品を見直す必要があるでしょう。そうした努力は、東京にオフィスを構える企業の責務ともいえます。

では、実際に備蓄品の種類と量をどう決めていけばいいのか。ここでは、一つの参考例として、BCP(災害対策本部)の備蓄品の考え方を紹介します。

ほとんどの企業は、いわゆる老舗の防災屋さんから防災備蓄品と呼ばれるものを購入し、使用期限ごとに買い替えています。防災備蓄品は、主に従業員全員に向けた「帰宅用防災セット(簡易食料、保存水、トイレ処理剤、サバイバルシート、簡易ライトなど)」と、オフィスに常備しておく保存水、ヘルメット、ライト、医療用品、担架、バッテリなど、さらに帰宅困難者のオフィス宿泊時の食料、水、トイレ処理剤、寝具といった内容で構成されています。

これらの買い方は、毎年与えられた予算内で、総務部長の好みやオフィスの社員数で内容と数量が決定されるか、プロである防災屋さんに予算を伝え、品物や数量を提案してもらうかのどちらかです。本来は計画的であるべきですが、毎年の危機管理向け予算執行のキャンセルや延期もあり、なかなか計画的に進められないこともあります。

筆者のような危機管理・BCP コンサルタントも、こうした備蓄品の相談をいただくことがあります。相談の内容は「予算内に留めるために何が削れるのか?その理由は?」「数量の適正はどこにあるのか?」など、上司への説明のためと思われる質問が大半です。

そのとき、私は前述の帰宅用防災セットが不要だと答えることはありません。我々の感覚でも、社員全員に行き渡る備蓄品はあってもよいと感じているからです。しかし、正直なところ、どこかザワザワ感があるのも事実です。それは、次のような感覚に要約されます。

・本当に「全従業員分」必要なのか?

・帰宅するときやオフィスに暫時留まる際、これらの内容はすべて必要なものなのか?

・都内企業の帰宅困難者は、実はオフィス社員全員としてカウントすべきではないのか?

・帰宅困難者用の寝具は、毛布だけで良いのか?

この辺りは、いわゆる防災が理論で成立していないのと同様のジレンマがあります。「ないよりあったほうがよい」し「今まで何の問題もなかったから」なのです。

企業を変えるBCPの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方