本連載ではこれまでに、気候変動リスクに関する調査報告書をいくつか紹介させていただいている(注1)。これは筆者自身が、災害対策や事業継続の関係者にとって、気候変動リスクは無関心ではいられない領域となっていると考えているためである。また、「リスク対策.com」の中澤編集長が今年3月29日の「リスク対策.com編集長が斬る!」の配信において、主要トピックとして気候変動への適応について解説されていることも(注2)、このような認識の裏付けとなっている。

このような状況において、さらにBCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCI(注3)から「Extreme Weather & Climate Change Report 2022」が、4月6日に発表された。タイトルにある「Extreme Weather」とは、異常気象と呼べるようなレベルの過酷な気象現象を指すが、このような現象が気候変動の影響で引き起こされているという認識の下でまとめられた調査報告書である。

なお本報告書は下記URLにアクセスして、氏名やメールアドレスなどを登録すれば、無償でダウンロードできる。

https://www.thebci.org/resource/bci-extreme-weather---climate-change-report-2022.html

(PDF 60ページ/約 7.3 MB)

本報告書は主にBCIの会員を対象としたアンケート調査の結果に基づいて作成されているので、世界の事業継続関係者が気候変動リスクに対してどのように認識し、取り組んでいるか(いないか)という実態を知る手がかりになると考えられる(注4)。

報告書の目次構成は次のようになっており、実は目次に使われている言葉以上に多様な観点からの調査結果がまとめられているが、本稿ではこれらのうち、「気候リスク戦略に組織が適応する際の要因と障壁」という、最も分かりやすいと思われるセクションに関連する図を2つ紹介したい。

- Executive summary(要約)

- Climate risk and the consequences of disruptions(気候リスクと、混乱・途絶の結果)

- Organizational response measures(組織の対応方法)

- Understanding climate risk(気候リスクの理解)

- Supply chain climate risk(サプライチェーンにおける気候リスク)

- Drivers and barriers to organizational adoption of climate risk strategies(気候リスク戦略に組織が適応する際の要因と障壁)

- Annex(付録)

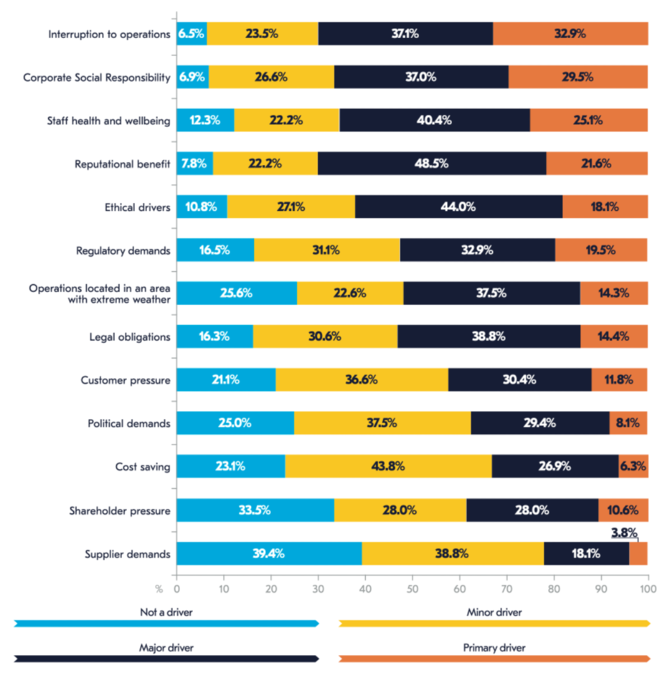

図1は自らの組織が気候変動リスクに取り組むようになった主な要因は何かを尋ねた結果である。設問では「driver」と表現されているのを、便宜上「要因」と訳させていただいたが、この driver には動機、期待できるメリットやインセンティブ、問題意識、義務など、さまざまな意味合いが含まれると考えられる。

最も右側の橙色の部分が「いちばんの要因」(Primary driver)、右から二番目の紺色の部分が「主な要因」(Major driver)、三番目の黄色の部分が「小さな要因」(Minor driver)、最も左側の水色の部分が「要因ではない」(Not a driver)となっている。

トップが「事業活動の中断」(Interruption to operations)となっていることに関しては、回答者の多くが BCM 関係者であることが影響して高めになっている可能性がある。いずれにしても「いちばんの要因」+「主な要因」で見れば、次の5つがほぼ同列に並んでいる。

・事業活動の中断(Interruption to operations)

・企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)

・従業員の健康と福利(Staff health and welbeing)

・レピュテーションへの寄与(Reputational benefit)

・倫理的要因(Ethical drivers)

これらに比べると、規制による要求(Regulatory demands)や法的義務(Legal obligations)、顧客からの圧力(Customer pressure)はやや劣後している。このような状況からは、多くの組織が気候変動リスクに対して、外圧に屈する形ではなく自発的な意思決定として取り組んでいるという姿勢がうかがえる。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方