2021/09/02

気象予報の観点から見た防災のポイント

9.11東海豪雨―9月の気象災害―

台風の東側を北上する流れ

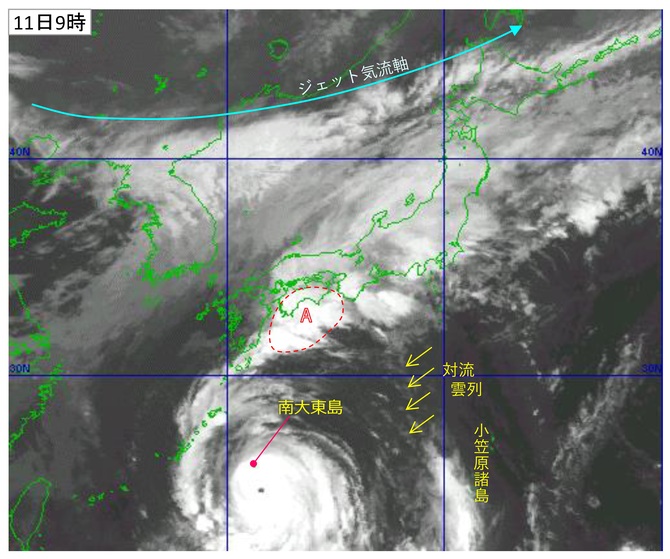

東海豪雨は、9月11日の夕刻から激しくなった。図2に、豪雨が激しくなる前の11日9時の気象衛星赤外画像を示す。南大東島の近海に台風第14号の雲域が見える。ピンホールのように小さくてくっきりとした眼をもち、眼を取り巻く円形の雲域は濃密で、この台風の勢力が非常に強いことがわかる。朝鮮半島北部から、日本海北部を経て北海道北部にかけて、たなびくようにのびている白く輝いた細長い雲帯は、上部対流圏のジェット気流に伴うもので、雲域の北縁に沿って、西から東へジェット気流が吹いている(矢印付き水色線)。ジェット気流は下部対流圏の前線と密接に関連しており、通常はジェット気流軸の低緯度側、数100キロメートルないし1000キロメートルのところに地上前線がある。すなわち、この事例では、本州付近に前線が存在するはずであり、本州一帯を覆う雲域がそれに対応している。

図2で、台風の雲域の東側に点々と見られる白色や灰色の雲(黄矢印)は、台風の外周を北上する対流雲列である。台風は反時計回りの渦なので、台風の東側では南風や南東の風が吹いており、熱帯の高温多湿の空気が北に向けて輸送される。その一部は台風に取り込まれて台風の発達に寄与するが、外周部分を北上する高温多湿の空気は、台風の束縛を逃れ、台風の北東側の温帯域に侵入していく。本連載の2021年6月1日付け(No.20:伊那谷豪雨)において、熱帯じょう乱の北東象限は大雨が起こりやすいことを指摘したが、それは以上のようなからくりによる。

高温多湿の空気は、ただ流入するだけでは大雨になるとは限らない。図2で、台風の東側の外周に点々と見られる対流雲は、小笠原諸島付近を除いてはあまり発達していない。それは、太平洋高気圧の支配下で、大気が安定しており、深い対流が起こりにくいからである。しかし、日本列島の陸地の近くでは、対流雲が俄然発達している。四国の南から紀伊半島沖、東海から関東の沿岸に、白く輝いた団塊状の雲域が見られるが、それらは発達した(または発達しつつある)積乱雲である。

日本列島の陸地が対流雲を発達させる

高温多湿の空気が日本列島の陸地に近づくと対流雲が発達するのはなぜか。それは、日本列島の存在自体がその理由である。日本列島が太平洋高気圧の支配下にある時でない限りは、熱帯海域から北上する高温多湿の空気にとって、日本列島は海上に突き出た障壁のようなもので、気流を収束させ、また山地斜面を滑昇する流れを強要する。それは、対流雲の発達のトリガーとなり、また発達を促進させる。こうして、日本列島の陸地の近くで積乱雲が次々と発生し、発達しながら陸地に侵入して行くことになる。その様子は、気象衛星画像を動画にして観察するとよくわかる。

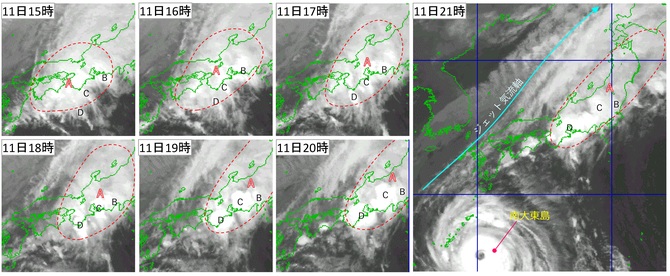

図3は、東海豪雨が激しくなる直前の11日15時から、豪雨最盛期の21時にかけての毎時の気象衛星赤外画像である。図2(9時の画像)で四国の南にあった雲域A(赤破線域)は、15時には面積が拡大して組織化し、四国・中国地方東部・近畿・東海・北陸地方を覆い、北東へ移動した。雲域Aは、その領域内にいくつかの発達した対流雲域を包含する雲組織となった。

11日15時の画像で東海沿岸に見られる積乱雲域Bは、11時に紀伊半島の南東沖で発生して北東進してきたものであり、雲域Aに取り込まれようとしている。

11日15時の画像で熊野灘に見られる積乱雲Cは、発達・拡大しながら北東進し、17時には志摩半島、18時には愛知県、19時には岐阜県から静岡県、20時には長野県へと進んだ。

さらに、11日21時に東海地方を覆う発達した対流雲域Dは、雲域Cの後を追うように進んできたことが図3から知られるが、起源をたどると、15時に紀伊半島の南海上に出現し、18時までは北へ進んで潮岬付近に達し、その後は北東進したことがわかる。

ここで、11日15時以降の雲域Aの動向を確認する。雲域Aは、15時以降、その南部に雲域B、C、Dを含みながら全体として東北東へ移動し、21時には近畿地方から東北地方までを覆った。そして、雲域Aの北西側には、台風の北西象限を起点とする、南西~北東走向の明瞭な上層雲の筋が見られるようになった。これは、9時の画像(図2)に見られたジェット気流とは風向が異なり、より高い高度を流れる別のジェット気流(矢印付き水色線)が明瞭になってきたことを表す。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方