2021/09/02

気象予報の観点から見た防災のポイント

9.11東海豪雨―9月の気象災害―

大気の境界、前線の作用

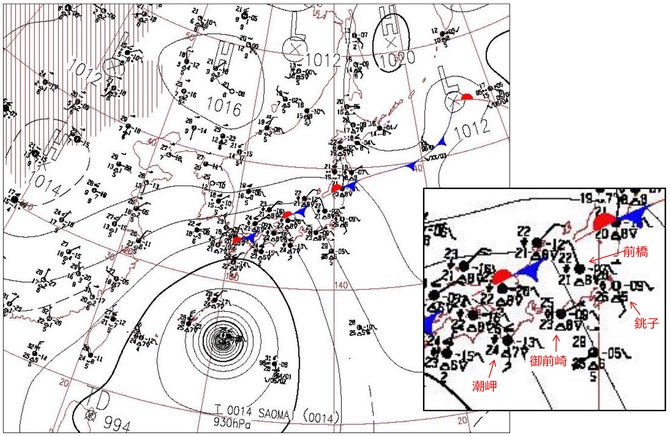

図4に、東海豪雨が激しくなる直前の、11日15時の地上天気図を掲げる。この天気図は、気象庁が公表した公式のものである。南大東島近海に中心気圧930ヘクトパスカルの非常に強い台風第14号があって、同心円状の等圧線が密に描かれている。一方、北海道の東にはあまり強くない低気圧があり、中心から寒冷前線が三陸沖にのび、そこから西は停滞前線となって東北地方を横切り、さらに北陸、中国地方を経て、九州北部まで描かれている。

だが、筆者は、この天気図がどうも腑に落ちない。前述のように、台風の東側は熱帯起源の高温多湿の空気が北へ向けて輸送される領域であり、その流れは本州付近に存在する前線にまで到達するはずだ。しかし、図4の天気図に記入された観測値を見ると、その流れは紀伊半島南端の潮岬(南風)には届いているが、静岡県沿岸の御前崎(東北東風)には到達していない。前橋(群馬県)の北北西風も理屈に合わない。

気象は複雑であり、局所的には例外的な風が吹く地点もありうるが、資料を詳細に調べると、図4に記入された御前崎や前橋の風は決して例外ではないことがわかった。この日の東日本は、関東から東海地方の沿岸付近にシアーライン(風の不連続線)が存在し、御前崎や前橋はその北側の低温域にあった。15時現在では、熱帯からの高温多湿の空気は、御前崎や前橋には到達していない。銚子(千葉県)では、15時の風向は南南東で高温多湿の空気が流入しているが、11時までは東風が吹いていた。そして名古屋では、日中は北東風が続き、豪雨の始まった17時に一時的に南風が入り、豪雨最盛期の21時にも南風となったが、いずれも短時間で終わった。すなわち、この日、名古屋は基本的に低温域内にあった。

こうした観測データは、図4から受ける印象とは趣の異なるものである。関東から東海地方の沿岸付近にシアーラインが形成されるのは、本州という陸地があるからであり、筆者はそれを地形による前線の変形と見るが、そうした特徴を天気図にどのように表現すべきかについては様々な主張がある。いずれにしても、性質の異なる大気の境界としての前線の実質は、図4に描かれた位置ではなく、関東から東海地方の沿岸付近に存在した。

すると、何が起こるか。熱帯から北上してきた高温多湿の空気は、関東から東海地方の沿岸付近で前線の実質にぶつかり、前線の上に乗り上げることにより、対流雲の発達はますます促進される。図2と図3で見たように、沿岸付近に到達または発生した雲域が、その後北上するのでなく、北東や東北東へ移動するのは、そこに前線の実質が存在するからである。

図3の21時の画像を見ると、日向灘から東海沿岸を経て福島県沖まで、発達した対流雲が西南西~東北東の走向に、一列に並んでいる。これは、この位置に前線の実質が存在することの表れである。この位置に前線の実質が存在したのは、日本列島の陸地の影響にほかならない。

名古屋市付近の強雨域

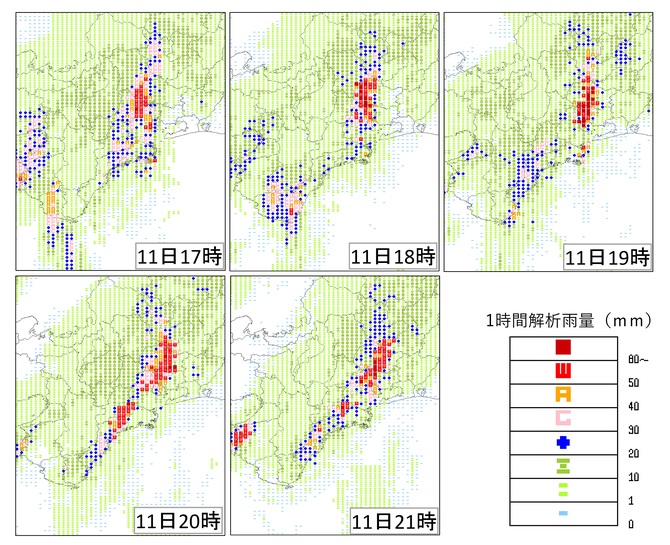

図5に、解析雨量の分布を1時間ごとに示す。解析雨量は、気象レーダーと雨量計の観測値を組み合わせ、降水量の分布を面的に細かく把握できるようにした解析値であり、気象庁が開発した。解析雨量の表すものは、メッシュ内の最大1時間降水量であるが、1時間平均の降水強度と捉えることもできる。

図5を見ると、名古屋市付近で強い降水が持続した様子がわかる。名古屋市付近の強雨域は、志摩半島付近から強雨セルの補給を受けながら持続し、ごくゆっくりと東へ移動した。17時に紀伊半島南端の潮岬付近に見られる強雨域は、図3で見た雲域Dに対応し、その後北東進して強まり、21時には名古屋市付近の強雨に加担した。

図3では対流雲域が次々と通過した様子が見られたが、実際の降水は高温多湿の空気が陸地と前線にぶつかって生じるので、地形とシアーラインの位置に大きく左右される。名古屋市付近の強雨域はそうした結果であり、西・北・東の三方向を山に囲まれ、この位置にシアーラインが持続したことが豪雨につながった。

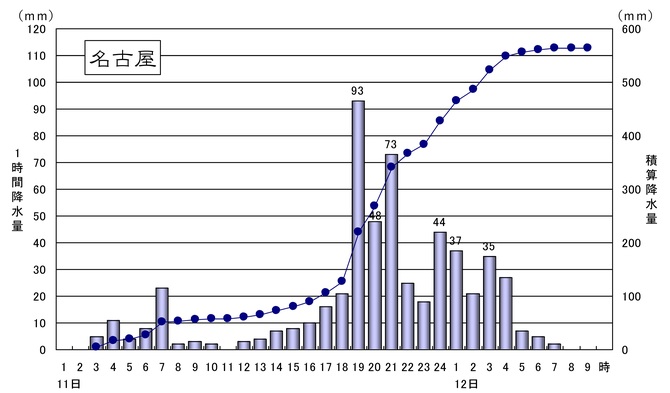

図6は、名古屋地方気象台で観測された降水量の経過である。雨が降り始めたのは11日午前1時30分であるが、雨が激しくなったのは17時頃からである。棒グラフが示すように、19時までの1時間に93ミリメートルの猛烈な雨が降った。任意の1時間では、19時06分までの1時間降水量が97ミリメートルに達し、名古屋における1時間降水量の極値(歴代順位第1位)となっている。

11日24時までの積算降水量(すなわち11日の日降水量)は428ミリメートルで、これも名古屋における日降水量の極値となった。それまでの極値は1896(明治29)年に記録した240.1ミリメートルだったので、実に104年ぶりの記録更新、それも180ミリメートル以上も上回る大幅な記録更新であった。

このように、大雨の記録更新というものは、僅差での更新というのはむしろ少なく、一気に記録を塗り替えるような驚異的なイベントが多い。要するに、わが国の、とくに太平洋側では、日降水量400~500ミリメートルの大雨は決して珍しくないのであって、条件さえ整えばどこででも起こりうる。その頻度が高くないだけの話で、日降水量の極値がこのオーダーに達していない地点は、観測記録の整っている期間にたまたま発生しなかったにすぎない。

最終的に、名古屋地方気象台で観測された総降水量は、567ミリメートルに達した。

おわりに

当時の名古屋地方気象台の記録には「17時30分、気象台付近は豪雨の様相。周辺の急な坂道が滝のような状況に」とある。帰宅準備中だった職員や、帰宅途中で自主的に引き返した職員も予報作業室に駆けつけ、非常時対応が開始された。以後、夜を徹した対応が気象台の総力を挙げて遂行された。

それにしても、豪雨の予想は難しい。名古屋地方気象台が9月11日16時30分に発表した東海地方気象情報第5号には、愛知県の向こう24時間の予想雨量が最大120ミリメートルと記述されていた。豪雨の始まる寸前に発表された気象情報がこのような内容であったということは、この豪雨は事前には予想されなかったということだ。想定しなかった豪雨に襲われると、気象台は苦しい。筆者が本連載の2020年3月2日付け(No.5:不意に襲った大雪)で述べた「負け戦(いくさ)」とは、このような場合のことである。

東海豪雨の翌朝(9月12日)、テレビの画面に映された名古屋市の惨状はショッキングであった。当時、筆者は札幌管区気象台で予報課長の職にあった。職場の予報会議で、筆者は部下たちに、自分が名古屋地方気象台の職員なら今何をすべきかを考えるように促した。そのように非常事態を仮想体験してみることで、予報技術者としての技量は向上する。

東海豪雨から21年。今年もすでに、豪雨が発生した。豪雨の予想技術は、東海豪雨の当時に比べれば改善されたとはいえ、まだまだ不十分である。熱帯じょう乱の北東象限にある時など、潜在的に大雨のポテンシャルが高い場合は、必ず最悪のシナリオを想定に入れておくことが肝要である。本連載の2020年2月1日付け(No.16:常識外れの大雪)で述べたように、最悪のシナリオを想定することは、気象台だけでなく、防災・危機管理の重要なポイントである。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/06

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方