2015/03/25

誌面情報 vol48

~特殊なものがどのように一般的なものに変化していくか~

編集長

Gwyn Winfield (グウィン・ウィンフィールド)氏

翻訳:元陸上自衛隊化学学校副校長(株式会社重松製作所主任研究員)濵田昌彦氏

化学(

C

hemical)、生物(

B

iological)、放射能(

R

adiological)、核(

N

uclear)といったいわゆるCBRN事態に関して、我々は既にそれらを十分に知っていると言っていい

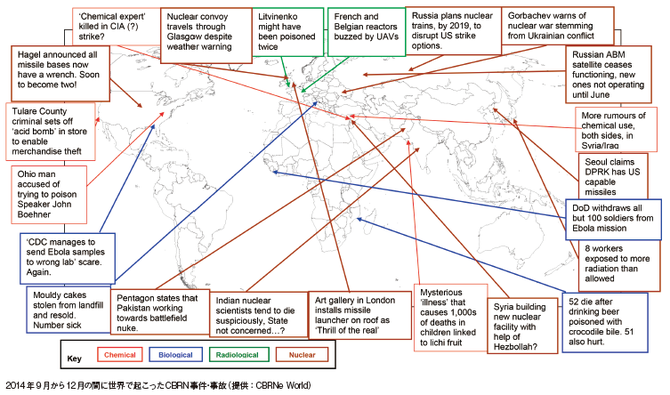

だろう。1995年3月20日に、千代田線、丸の内線、日比谷線で起きた地下鉄サリン事件、2011年3月11日の福島第一原発事故、日本の事件・事故以降では、2013年8月21日のシリアでの出来事(シリア政府による化学兵器の使用)があり、東京と同様の化学剤が使用されて1000人以上が亡くなっている。あるいは、北朝鮮が弾道ミサイルの試射を実施したこともあった。これらは重大かつ国際誌に載るような出来事で、普通の人々には滅多に起こることではなく、普通の企業などが心配するには余りにも手に余る出来事であろう。

毒入りビールもCBRN

メリーランド州ピンカートン大のグローバルインテリジェンスサービス(PGIS)が、データベースで7万4000ものテロ攻撃事件を収集しており、その多くがCBRN絡みであると知れば、恐らく読者は驚くのではないだろうか?モントレー大学は、1900年から2013年の間に、実に1万2000ものCBRN事態を見出しており、FBIのWMD局は、2001年以降だけで2000 件のCBRN事件を追っている。なぜ、このような認識の食い違いが出てくるのだろうか?それは全て、人々が事件をどのように分類するかの一点に起因している。一例を挙げよう。モザンビークでは最近、毒入りのビールを飲んで75人もが死亡した。これはCBRN事件だろうか?スナンダ・プシュカル女史の例はどうだろう?彼女は、アレキサンダー・リトビネンコ(元ソ連国家保安委員会(KGB)、ロシア連邦保安庁(FSB)職員)殺害と同じポロニウムで毒殺された。

これらは全て、CBRN事態である。分類学における類似を見てみよう。凶悪犯罪において、拳銃や小銃が使われることもあれば、ナイフが使われることもある。でも、それは同じく殺人、あるいは傷害致死として分類される。たった一人の人間が化学剤や毒素で殺されたとしても、1000人が死んでも、それはCBRN攻撃に変わりはない。そのスケールは問題ではないのである(ここで面白いのは、CBRNの同義語である大量破壊兵器について、大量=massの定義がなされていないことが多い点である)。

実際のところ、CBRN攻撃では、誰かを必ず殺さなければという必然性はない。面白いことに、そのように設計されていないものもあった。

マスタードガスは「よりよい」もの

少し、余談になってしまうがお許し願いたい。もともと、マスタードガスは英国によって開発された。しかし、英国人は、このことを理解していなかった。話は、こうである。ドイツが第一次大戦において塩素ガスを戦場で使用したのを受けて、英国の将軍たちは、もっと「汚い」ものを欲した。彼らは、英国中の愛国的な科学者を招集して、塩素ガスよりも「よりよい」ものを生産するように頼んだ。するとある科学者が、ビス(2-クロロエチル)スルフィド、通称マスタードガスを提案したのである(実際には、ガスでなく油状の液体であるが)。というのは、マスタードガスは多くの兵士を「病気」にさせることができるからである。ところが、将軍たちは怒って化学者を糾弾した。「俺たちは、たくさんの奴らを病気にしたいんじゃないぞ、殺したいんだ」。これは化学剤への理解不足であった。一方、ドイツは、1917年には戦場でマスタードを使用し、やがて戦争の主導権はドイツへと移って行った。たとえ一人の兵士が「病気」になっても、そのことが周りの多くの兵士達に影響を与える(傷病者の運搬には、少なくとも2人の兵士が必要になる。また、汚染環境下で医師が治療することは困難であるといった問題が生じてくるため)。

このように、化学兵器というのは、「戦場を形作る」ために設計されてきた。他のCBRN兵器も概ね同様である。ただ、冷戦期に生物兵器に関してそれほど脅威と見なされてこなかった理由もこの点にある。生物兵器は、その効果について敵味方の区分をつけにくいために、戦場を有利に形成することができにくい。

誌面情報 vol48の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方