2016/09/19

誌面情報 vol48

最も重要なことは自衛消防組織の教育とレベルアップだ。元在日米陸軍統合消防本部次長として消防組織の育成に努め、2007年には米国国防総省より米陸軍内で最も優秀な自衛消防組織に贈られるDoD Fire Department of the Yearを獲得することに貢献した日本防災デザインCEOの熊丸由布治氏に自衛消防の教育について聞いた。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年3月25日号(Vol.48)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年9月19日)

Q1在日米陸軍の消防組織はどのような体制だったのでしょうか?

所属していた在日米陸軍の消防組織は、基地を事故や災害から守ることを目的とした、いわば企業の自衛消防組織と同じような位置づけでした。もともとは消防というよりは施設管理関係、つまり基地の建築物の修繕や管理を行う部門の1つにすぎませんでしたが、組織再編の流れの中で「緊急業務局」の一組織として格上げされました。周辺市町村との関係もあり消防の機能が求められるようになり、私も、米軍でさまざまな研修を受け、2006年には在日米陸軍統合消防本部次長に就任し、消防組織の改革とレベルアップに取り組んで参りました。そして2007年には全米陸軍内で最も優れた消防組織に贈られるDoD Fire Department of the Yearを獲得することができたのです。

だからこそ、その経験を生かし日本の自衛消防組織のレベルアップに貢献できるのではないかと考えています。

Q2具体的なレベルアップの方法は?

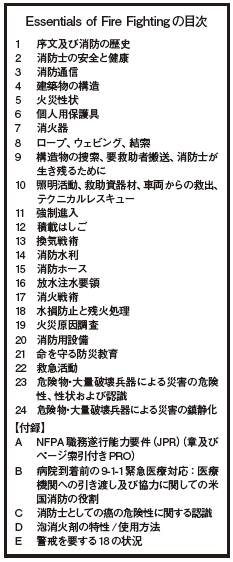

初任科教育から見直しました。エビデンス(証言・検証結果)ベースに基づくファイヤーアカデミーをめざし、National Fire Protection Association(NFPA)の基準に従い組織を教育したのです。具体的に採用したのは『Essentials of Fire Fighting』(以下、Essentials)です。これはオクラホマ州立大学が百数十年かけて作り上げた消防危機管理のバイブルで、まさにエビデンスをベースに制作されています。

現在、第6版が最新版です。消防の歴史から始まり火災の性状、建築物の構造から資機材の性質、具体的な消火、救出活動など消防・危機管理に必須なエッセンスが24章で構成され、これまでの災害から得られた教訓が理論的に整理されています。各チャプターの冒頭で必ず過去事例を示し、問題提起から始まります。失敗を公開し徹底的に調べ上げ、原因を突き止め改善点を導くスタイルは素晴らしいものです。

例えば、カリフォルニア州のとある街で発生した古い木造家屋の火災現場で2名の消防士が殉職した事例が解説されています。一節を紹介しましょう。

| 「1名は小隊長、1名は機関員でした。この2名は最先着隊のメンバーで、建物内に取り残された高齢者の救助を試みて殉職してしまいました。現着時に小隊 長は、第2着隊に指揮権を委譲したものだと誤認したまま、自ら延焼中の木造家屋へ進入しました。不適切な陽圧換気と火災ガスの引火に巻き込まれて尊い命を 落としてしまいました」 |

Essentialsでは、この事例からNIOSH(国立労働安全衛生研究所)が導き出した教訓を次のように紹介しています。

1.最初の火災警報を受信した民間警備会社から消防指令センターへの通報が遅れたこと。

2.この消防指令センターは膨大な通信量を取り扱っているため、追加支援部隊の増強要請が遅延したこと。

3.殉職した小隊長は指揮を移譲した際の最終確認をしていなかった。このことが、正式な現場指揮本部を設置したことにつながらず、状況が急速に変化した際に消防士たちの安否確認を遅らせた原因となったこと。

4.インシデント・コマンド・システムの設置および運用が実践されなかったため、部隊間の情報伝達がスムーズにいかず、戦略的な意思決定が遅れたこと。

さらに、NIOSHが「明確で簡潔な無線交信と無線交信訓練は、安全で効率的な緊急事態対応業務の重要な鍵となる」と結論付け、その上で、「外部通信」と「内部通信」の2つの側面の問題があるとしたことに言及しています。具体的には「外部通信」には数多くの緊急通報システムがあり、それらシステムの種類と特性を知ることの重要性を説き、「内部通信」では、現場で活動する部隊間の情報共有のための無線交信技術等について解説しています。その他にも、緊急無線交信の方法やPAR(人員点呼報告)の重要性も説いています。

こうしたエビデンスが各章で登場するので、隊員は、我がこととして消防隊員としての行動を考え、学ぶことができるようになるのです。

一方、教育プログラムは、米国空軍のグッドフェロー基地にある第312訓練大隊が行っている62日間のルーキーアカデミーを参考にしました。期間は約3カ月。それと同時に隊員の能力やモチベーションのアップのため認証資格制度(FirefighterⅠ、などⅡ)を導入しました。また、消防車や資機材を新調し、隊員の知識を磨くだけでなく、生活そのものの質も改善し、こうした取り組みが総合的に評価され、陸軍で1番の自衛消防組織となったわけです。

Q3日本の消防との大きな違いはどこにあるのでしょうか。

まず初任科に入る前に教えるのは化学物質(Chemical)、生物(Biological)、放射性物質(Radiological)、核(Nuclear)、爆発物(Explosive)の、いわゆるCBRNE災害、危険物災害とテロ災害対応になります。その後に消防初任科でFirefighterIとIIを学びます。それだけ危険物・テロの対策を重視しているということもありますが、重要な点は、原因は何であれ、NBC災害のような事態が起きた場合は極めて危険な状況になることを、消防の最前線に立つスタッフは知っておく必要があるということです。特にCの化学物質については、国内でも多くの工場などで危険薬品などを使用しており、日常的にも化学薬品の災害は十分に起こり得ます。こうした化学物質が環境や人体にどのような影響を及ぼすのか、どう被害を食い止めればいいのかは、知識として身に付けておく必要があります。

誌面情報 vol48の他の記事

- 自衛消防を見直せ 米流は「エビデンスから学び取る」

- 消防教育を変える!発電施設を守る“火消し”のプロ集団

- 自衛消防組織の手引き

- 社会変化に応じた自衛消防のあり方 正社員の不在、技術者の流出などに備える

- 特集1 多発する火災・爆発事故をいかに防ぐ!?

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方