2018/01/29

安心、それが最大の敵だ

我が国初の流砂量年表の作成

山地河川における流砂量の観測データは、豪雨時及びその後の山地域からの土砂流出による被害軽減を目的とした砂防基本計画の精度向上、土砂移動に起因する問題解決を目的とした山地から海岸までの流砂系の一貫した総合的な土砂管理の推進のために最も基礎的な情報の1つである。しかしながら、山地河川においては一般的に、河床変動が激しい、大粒径から細粒分まで幅広い粒径の流砂が混在する、電源の確保等観測に必要なインフラの整備に多くの労力・費用がかかるなど流砂を連続的に直接観測するには数多くの困難をともなう。そのため、連続的に流砂量を観測した事例は必ずしも多くはなかった。(以下、土砂災害研究部砂防研究室・主任研究官内田太郎氏、同砂防研究室長桜井亘氏の論文「山地河川における流砂水文観測データの蓄積~我が国初の流砂量年表の作成~」から引用させていただく。同論文は「土木技術資料(2017年)」に掲載された。注目すべき内容である)。

山地河川における連続的な流砂量観測手法として、連続計測が可能な音響データや振動データなどを用いて間接的に流砂量を観測・推定する手法について研究・技術開発が進められてきた。特に、1990年代以降、掃流砂に関してはハイドロフォンと呼ばれる観測機器(図-4)を用いた観測が行われてきた。ハイドロフォンは、掃流砂が鉄パイプに衝突する音を計測することにより、流砂量を推測する手法だ。また、濁度計を用いた浮遊砂の連続観測も実施されてきている)。

これらの技術的な進歩を踏まえて、平成24年(2012)に改訂された河川砂防技術基準(調査編)では、砂防事業を実施する山地河川において流砂観測を実施し、流砂量観測データを年表形式で示した流砂量年表をとりまとめることとなり、全国の直轄砂防事務所において流砂観測が進められてきている。

国総研砂防研究室では、近年取得された流砂水文観測のデータを取りまとめ河川砂防技術基準(調査編)において位置づけられた「流砂量年表」として、国総研資料886号「山地河川における流砂水文観測データ(平成21~25年度)」をとりまとめた。あわせて、近年の山地河川における流砂水文観測の成果や課題をとりとめた国総研資料887号を作成した。

<これまでの取り組み>

全国の国交省直轄砂防事務所では、流砂水文観測を特に平成21年ごろから精力的に進めてきている。しかし、山地河川における機器を用いた流砂量の連続観測の歴史は長くないため、観測手法についても、依然として、しばしば新しい課題が生じている。

国総研砂防研究室でも(1)山地河川の流砂観測に関する手引き等の作成(2)直轄砂防事務所の担当者を集めた勉強会の開催(3)ハイドロフォンによる衝突音の波形や濁度を流砂量に変換する手法の開発・改良・検証(4)効率的に流砂観測を進めるための体制の構築・技術開発を行ってきた。(2)の担当者を集めた勉強会は平成23年度以降毎年1回開催し、技術的課題や解決策の共有を進めてきている。

(4)の取り組みとしては、直轄砂防事務所と連携し、データの質の向上を図るために、異常データの有無などデータの精査を行い、事務所に精査結果をフィードバックするという体制でデータの蓄積を進めてきている。また、従来はデータロガーの容量の制約により概ね2週間に1回データ回収を行う必要があったが、観測現場で生データを流量データに変換することにより蓄積するデータの量を小さくできるプログラムを新たに開発し、データの回収頻度を大幅に削減できるようにした。

このような取り組みと全国の直轄砂防事務所の多大な努力が功を奏し、データが蓄積されてきている。さらに、データの蓄積のみならず、観測データを活用した土砂動態の解明に関する解析が進められてきている。しかし、全国のデータを一元的に整理するには至っていなかった。

<流砂量年表の作成>

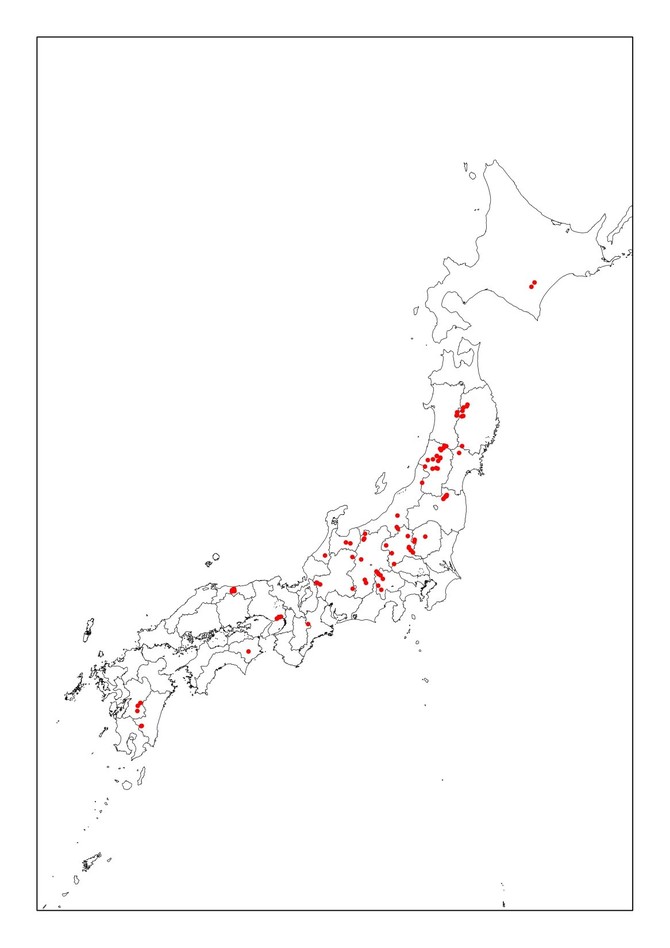

これらの経緯もあり、今回はじめて全国の山地河川における流砂観測データを一元的に整理し、流砂量年表にとりまとめた。今回対象としたのは、平成21~25年度(2009~13)までに実施された観測データである。対象観測箇所は全国の直轄砂防事務所で実施された流砂水文観測箇所のうち、図-5に位置を示した86箇所。本資料では(1)雨量(2)流量(3)濁度計による浮遊砂量観測(4)ハイドロフォンによる掃流砂量観測の4項目について整理した。

流砂量年表の作成にあたっては、はじめに機器の異常等によると考えられる異常データについて、極力取り除いた。その上で、日流砂量、月流砂量、年流砂量及び代表的な出水による流砂量を掃流砂量、浮遊砂量に分類して整理している。

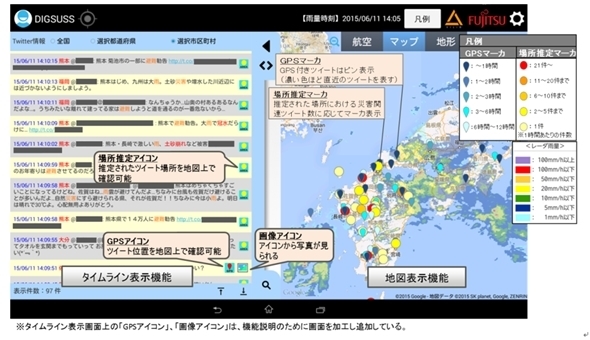

山地河川の流砂観測については、データの蓄積をはかるとした第一段階の目的は達せられつつある。しかし、大出水時のデータや土砂生産後のデータなど十分に蓄積されていないデータもある。国総研砂防研究室では引き続き、流砂観測データの蓄積をはかり、継続的に流砂量年表の作成を進めていく予定だ。一方で、データの幅広い活用に向けた研究・技術開発も並行して進められている。例えば、流砂水文観測を用いて、土砂災害の切迫性に関する情報を提供し、より効果的な避難行動につなげる技術の開発を進めてきている(図-6)。同時に、能動的に土砂流出を調節する砂防堰堤の検討にも活用していく予定だ。

(謝辞:国総研土砂災害研究部から論文や資料の提供に多大なご協力・ご理解を頂いた)

(つづく)

- keyword

- 安心、それが最大の敵だ

- SNS

- ツイッター

- 国総研

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/01

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額

2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。

2025/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方