2016/08/23

事例から学ぶ

突然の災害に対して、あなたの組織の災害対策本部はすぐに機能するだろうか。

災害対策本部が機能するには、必要な人が集まるだけでなく、必要な資機材がすべて使える状況になっていることが求められる。静岡市に本拠地を置く総合物流業の鈴与株式会社では、どのような状況でも災害対策本部が機能するように、さまざまなハード対策を施すとともに、繰り返し安否確認や本部要員参集訓練を行っている。

対策本部の設置場所

鈴与では、対策本部を本社内と別の場所2か所の計3カ所のいずれかに設置できるようにしている。本社内に立派な対策本部をつくっても、いつでも本社に入れるとは限らない。熊本地震でもそうだったが、施設に構造的な問題がなくても、天井の落下や壁の崩壊などで施設に入れないケースは十分考えられる。

地震以外の脅威を考えても、例えば重大な健康被害が危惧されるような感染症の流行時に、感染者が施設内に入るようなことがあれば、しばらくの間、施設は使えなくなる。このような事態に備え、代替の対策本部室を複数用意しているのだ。

本社内の対策本部はもちろんであるが、本社外の2カ所についても電話線やLANケーブル、Wi-Fiなどを装備してあり、初動から情報収集を行える準備をしている。

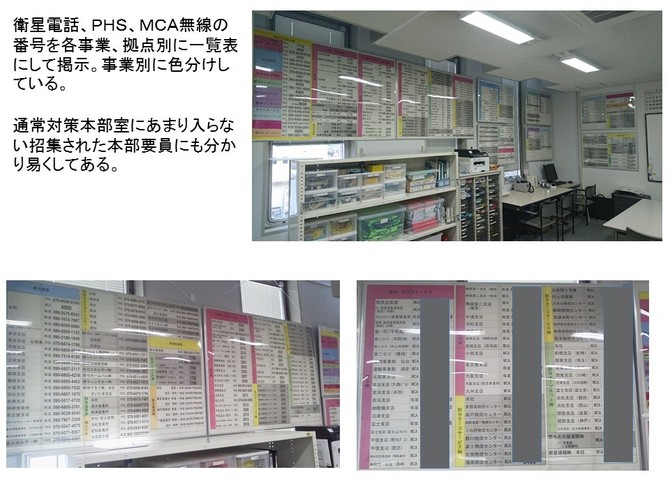

本社の対策本部作業室には、災害時に必要となる通信機別の番号が大きく壁に貼り出してある。これも、いつでも迅速な対応ができるようにするための工夫だ。

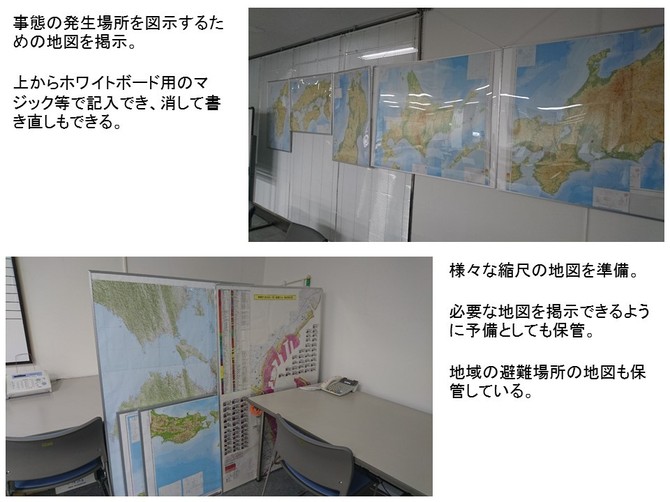

また、PC等が使用できなくなった場合のためや常時事態発生場所の状況を把握できるように図示するための地図が掲示してある。この地図は、事態発生場所周辺を含め地形や道路の状況が分かるように大きなものから、事態発生場所付近を拡大したもの等を準備しており、必要に応じて取り換えられるようにしてある。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方